4代目ファミリアは、1977年に登場し、財政難に陥ったマツダの救世主となりました

画像ギャラリー今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第47回目に取り上げるのは1977年に発売された4代目マツダファミリアAPだ。

ファミリアはマツダ初の本格的乗用車

東洋工業(マツダの前身)はコルクの生産、マツダは東洋工業のブランドでオート三輪事業を経て四輪事業に進出。手掛けた初の乗用車は1960年に登場した軽自動車のR360で、その4年後の1964年にマツダ初の登録車の乗用車として初代マツダファミリアがデビューしている。マツダは2020年に創業100周年を迎えたが、東洋工業からマツダに社名変更したのは1984年だからそれほど古い話ではない。それでも41年目なのだが。

ファミリア(FAMILIA)の車名はスペイン語で家族を意味し、「家族で楽しめるクルマ」というマツダの想いが込められている。日産サニーが1966年4月、トヨタカローラが同11月デビューだから、ファミリアのほうが先に登場している。

カローラ、サニーと差別化

2代目ファミリアは1967年にデビューして、1973年まで販売された。前述のカローラ、サニーの登場により日本はマイカーブームが勃発。その2代目のコンセプトは、「一歩進んだファミリーカー」というもの。ファミリアは常に、カローラ、サニーに対抗するためには同じことをやっていても企業規模が違い太刀打ちできないと判断し、アレコレ差別化に取り組んだ。

東洋工業にとって『伝家の宝刀』はロータリーエンジンだった。ファミリアにもロータリーエンジンを搭載するなどラインナップ拡充していったが、トヨタ、日産はさらに上手で、それぞれカローラ、サニーのバリエーションを増強。それでも当時はロータリーの人気は高く、マツダロータリーはこの世の春を謳歌していた。さらに、1972年のマイナーチェンジで、イタリア語で「すぐ」とか「速い」を意味するプレストのサブネームを付けて高性能、高級感をアピール。

3代目はロータリエンジンを搭載せず

しかし、好評だったマツダのロータリーに暗雲が立ち込めるのは1973年で、第一次オイルショックで状況は一辺。特にEPA(アメリカ環境保護庁)は、「ロータリーエンジンは、同一クラスのレシプロエンジンに比べて50%燃料を多く消費する」と発表。これによりアメリカで販売が激減し輸出事業が大打撃を喰らった。

環境問題がクローズアップされるなか登場したのが3代目。3代目はロータリーエンジンを搭載しなかった。レシプロエンジンは排ガス規制を見越し対策が施されていた。この頃はカローラ、サニーだけでなく、ホンダシビック(1972年)三菱コルトギャラン(1969年)、スバルff-1(1969年)も登場していて小型セダンが百花繚乱の賑わいを見せていた。それらとの差別化を図り、魅力をアピールするために東洋工業は高級志向に舵を切った。車名は2代目後期を踏襲して、ファミリアプレスト。1976年にマツダのマークが「m」から「Mazda」に変更されるのだが、それを装着した最初のモデルだった。

4代目はハッチバックのみで登場

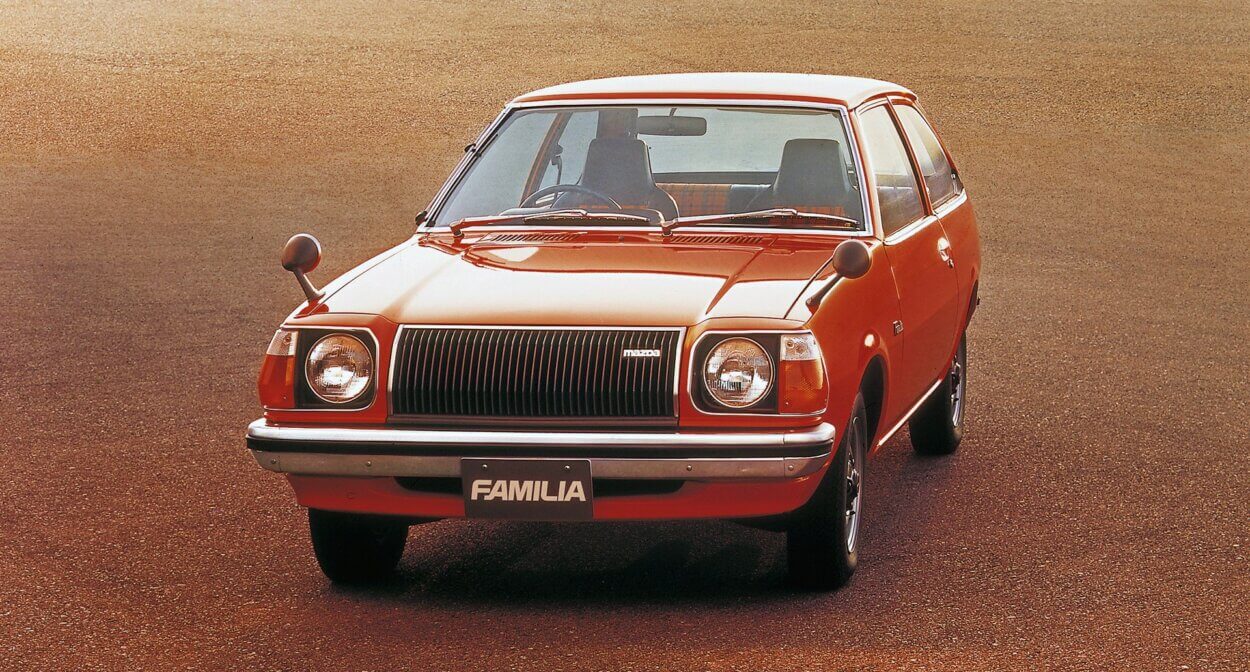

そして1977年に今回取り上げる4代目ファミリアが登場する。車名はプレストが外れ、ファミリアAPとなった。APとはAnti Pollution(公害対策/低公害)の略語で、コスモAPが有名だが、環境にいいクルマであることをアピール。

4代目ファミリアはマツダ初のハッチバックボディで登場。欧州ではハッチバックが大人気となっていたし、日本でも1972年に初代シビックが登場しハッチバックに注目が集まっていたこともあり必然的な流れだった。4代目ファミリアは3ドア/5ドアのハッチバックで、5ドアハッチバックは日本車初だった。ファミリアは初代から9代目(1998~2004年)まであるが、4ドアセダンをラインナップしなかったのは4代目のみだ。

日本のハッチバックの老舗シビックの人気を受け、1977年に4代目ファミリア、1978年に2代目トヨタスターレット、初代ダイハツシャレード、1978年に初代三菱ミラージュとハッチバックモデルが多数登場し、どれもが売れた。

広い室内というスペース効率を追求するとFF(前輪駆動)が有利ということで、ハッチバック人気は日本車のFF化を加速させた。初代シビック、初代シャレード、初代ミラージュがFFだったのに対して、4代目ファミリアと2代目スターレットは旧来のFR(後輪駆動)。

2代目スターレットはカローラのプラットフォームを流用したためFRとなった。ロスを嫌い高効率を追求するトヨタらしいやり方だ。それに対しマツダは、前述のオイルショックの影響により北米輸出が滞り、大量の在庫を抱えて経営を圧迫。マツダの100年史を紐解くと、1975年には「有史以来の大幅な赤字を計上」したとある。つまり、マツダは4代目ファミリアを登場させるにあたり、新しいプラットフォームを開発することができず、3代目のFRプラットフォームを継続使用するよりほかなかった、というのが正解だろう。

走りのよさをアピール

その一方でFRのよさと言えば走り。クルマをコントロールする楽しさがあるのはFRの醍醐味だが、駆動輪と操舵輪が同じFFに対し、FRは駆動輪と操舵輪が違うため駆動力がステアリング操作に干渉しないので、ナチュラルで上質なステアフィールが実現できる。

ファミリアの場合、フロントサスはストラット、リアは「コスモAPと同じ5リンク」とカタログにでも謳い、ライバルと違い上級のアシを組み込んでますよ、とアピール。筆者は4代目ファミリアを運転したことはないが、当時の雑誌を見ると、ハッチバックのハンドリングという点では、4代目ファミリア、2代目スターレットの評価は高かった。

コスモAP譲りの縦桟グリルを装着

ボディサイズは全長3835×全幅1605×全高1375mmでハッチバックの広くて使い勝手の良さを前面に打ち出してデビュー。エクステリアデザインについて東洋工業は、丸2灯ヘッドランプとコスモAP譲りの縦桟の大型グリルにより高級感を演出と謳っていたが、4代目がデビューした時に小学生だった筆者には、フロントマスクが『カルピスマンガ劇場』(フジテレビ系列)の『山ねずみロッキーチャック』(1973年放送)の主人公の顔に似ていると感じていたので、高級というよりはカワイイクルマというイメージが強い。どちらにしても、コンパクトカーとしては個性的なデザインだったが、個人的な感想だが1979年のマイチェンで角型ヘッドランプとなって個性が失われたのが残念だ。

カラフルなボディカラー

筆者は東洋工業の地元広島出身ということもあり、この4代目ファミリアは嫌というほど街中で目にした。親戚、ご近所さん、学校の先生など、身近な人たちも4代目ファミリアを新車で購入していた。ただ、若い人が乗っていたイメージはあまりなく、家族で使っているクルマという印象が強い。

4代目ファミリアは、標準色は白だが、赤、黄、青のシグナルカラーのほか、黄緑といったカラフルなボディカラーが人気。そんなこともあって街中では目立っていた。

インテリアデザインも秀逸で、四角いパネルを組み合わせたインパネは当時の大衆車とは思えない凝ったデザインに仕上げられている。シートカラーも豊富に用意され、ボディカラーに合わせてチェック柄の敗色が違うなど、マツダのこだわりを感じさせてくれる。

映画で使われた実車は現存

4代目ファミリアと言えば、高倉健さん主演の映画『幸せの黄色いハンカチ』(1977年・松竹・山田洋二監督)だろう。武田鉄矢さん演じる欽也は失恋後に買った「赤いファミリア」が、劇中で物凄くいい味を出している。筆者は映画館ではなく、TV放映された時にこの作品を見た。当時は小学生で免許は持っていなかったため、特別ファミリアに目が行くことはなかったが、「このファミリア欲しい!!」と思った人は絶対多かったはず。

最後のロケ地となった夕張市には、『幸せの黄色いハンカチ 想い出ひろば』(北海道夕張市日吉5-1)があって、一般公開されている。映画で使われた赤いファミリアも展示されている。冬季は閉館のようだが、2024年1月末現在も夕張市のホームページに掲載されているので気になる方はどうぞ。

映画『幸せの黄色いハンカチ』でのエピソード

なぜ赤いファミリアなのか? 気になるところだ。その謎を解き明かすために、『幸せの黄色いハンカチ 想い出ひろば』に張り出されている説明文を転載しておく。

『町工場につとめる若者が買えるスポーツタイプ、4ドアの車という条件から、映画には出たばかりのファミリアAP・5ドアが選ばれた。排気量は1300cc、価格は67万円から80万円だった。また、車体の赤色は武田鉄矢演じる若者の派手好きでミエっぱりの性格を意識して選ばれている。』

ということのようだ。実は映画をしっかりと見るとわかるのだが、欽也の部屋には赤いカウンタックのポスターが張っている。ミエっぱりというのは、カウンタックが欲しいけどその代わりにファミリアということかな、と筆者は思っている。

撮影には2台のファミリアが使われ、撮影後は『幸せの黄色いハンカチ 想い出ひろば』に一台が寄贈され、もう一台はスタッフの一人に払い下げられたという。

映画やドラマの世界に日本車が登場して話題になったケースはたくさんあり、赤いファミリアもその一台だ。

『幸せの黄色いハンカチ』での赤いファミリアがあまりにも有名だが、『地震列島』(1980年・東宝・大森健次郎監督)でも使われている。こちらは東洋工業(なぜかクレジットはMAZDAだった)が協賛していたため、ボンゴ、ルーチェなどとともに登場している。

それから筆者が個人的に忘れられないのがTC CM。CMキャラクターは秋川リサさんで、CMソングはトランザムが手掛けた。ほのぼのした音楽が流れるなか、美女が登場する、というありがちな映像ではあるのだが、子ども心に秋川リサさんの美しさにドキドキしたものだ。

販売面で大きく貢献

4代目ファミリアは1980年まで販売され(バンは1985年まで)、22万台強を販売。マツダが経営難に陥り1979年にはマツダはフォードと資本提携したが、マツダの暗黒時代のなか販売面で大きく貢献した。

そして、ファミリア史上最大のヒット作となる5代目ファミリアにバトンタッチ。ファミリアと言えばこの5代目が代名詞となっているが、4代目は海外(アメリカではGLC、欧州では323の車名で販売)、特に欧州での評価を高めたという点で重要なモデルだった。

【マツダファミリアAPスーパーカスタム主要諸元】

全長3835×全幅1605×全高1375mm

ホイールベース:2315mm

車両重量:805kg

エンジン:1272cc、直4SOHC

最高出力:72ps/5700rpm

最大トルク:10.5kgm/3500rpm

価格:80万円(5MT)

【豆知識】

トヨタカローラは1966年に初代モデルが登場。トヨタ車のヒエラルキーでは、パブリカとコロナの間に位置する大衆車だ。ライバルとなる日産サニーのほうが数カ月早く登場したが、サニーのエンジンが1000ccなのに対し1100ccで登場し、『プラス100ccの余裕』というキャッチコピーで大々的にアピール。そのライバルのサニーが現在は日本で販売されていないのに対し、カローラは今も日本車のビッグネームとして君臨。単一車種としては世界一の累計販売台数を誇っている。多くの派生車を生んできたのもカローラの特徴で、2026年には60周年を迎える。

市原信幸

1966年、広島県生まれのかに座。この世代の例にもれず小学生の時に池沢早人師(旧ペンネームは池沢さとし)先生の漫画『サーキットの狼』(『週刊少年ジャンプ』に1975~1979年連載)に端を発するスーパーカーブームを経験。ブームが去った後もクルマ濃度は薄まるどころか増すばかり。大学入学時に上京し、新卒で三推社(現講談社ビーシー)に入社。以後、30年近く『ベストカー』の編集に携わる。

写真/MAZDA