1972(昭和47)年、3人組のミュージシャン「ガロ」によって歌われた『学生街の喫茶店』は、紅白出場につながるほどの大ヒット。作詞家・山上路夫曰くモデルとなった店はないとのことだが、当時学生だった人は、それぞれに“学生街の喫茶店”があった。今もあの店はあるのだろうか…

古びた喫茶店での再会に涙!?

カフェと呼ばれるようになる前の、喫茶店という言葉はいい、そう思いませんか。原点は学生のころ、自分の場合は、甲州街道沿いにあった、サークルの部室がわりにたむろしていた『ミキハウス』を思い出します。

よくこの店に来たものさ。どれだけのコーヒーを飲み、何百時間を過ごしたことだろう。ガロの『学生街の喫茶店』という曲がありました。待ち合わせをわざわざしなくてもミキに行けば誰かいる。スマートフォンがない時代、足が勝手に校門を出て左に曲がり、腕がミキの茶色い戸を開けたものでした。

学生でにぎやかなこの店で、なんの話をしていたものやら思い出せない。

きっとバイトの回し合いや、単位を取る作戦のことや、次に撮る自主映画のことでしょう。あいつとあいつが付き合い始めた、というビッグニュースもそこで聞きました。片隅でボブ・ディランが流れるなか、将来の話題だけは、誰もが押し黙って、回避していた。

コーヒーがたっぷり入った苦味あるルウのカレーでした。その味を開発した髭親父のマスターと、おおよそ似つかわしくない、超キュートな奥さんがふたりでやっていて、注文するときに、「奥さん、奥さ~ん」とわざと媚を作ってふざけて呼ぶのが、僕ら学生たちのあいだに流行っていた。

奥さんもよくその遊びに牧歌的に付き合ってくれたものです。店に美人妻の名をつけたマスターは無口で岩石を思わせる見かけの山男で、実際にどこかの山に山小屋を建てたりするような人だった。

寒い季節になると、窓の外、街路樹のプラタナスの落葉が戸の開け閉めの際に入ってきたりもした。そういえば、店を借り切って映画の上映会をやったり、店の奥から海軍のコートと帽子を見つけ出して、舞台衣装に使わせてもらったりしました。

ずいぶんと青春の世話になった。マスターが早くに亡くなって、店はどうなるんだろうと心配しました。あのころは愛だとは知らないで。さよならも言わないで。道に枯葉が舞っていました。

時は流れました。10年くらい経って、一度行ってみた。埃っぽかった古びた喫茶店は、白い戸の洒脱な喫茶店になっていた。

恐る恐るなかに入ると、いらっしゃいと言ったのは、若い女性でした。「昔よく来ていたものなんですけど」というと、「お母さ~ん!」と奥に向かって呼んだ。「はーい」。

ミキさんは相変わらず綺麗だった。目を見合わせて「奥さ~ん」と言ったとたん、時がドッと流れて、思わず鼻の奥がツンとした。もう一度、そんな喫茶店を見つけませんか?きっとどこかにあるはずですとも。

イラスト/倉本トルル、文/輔老心

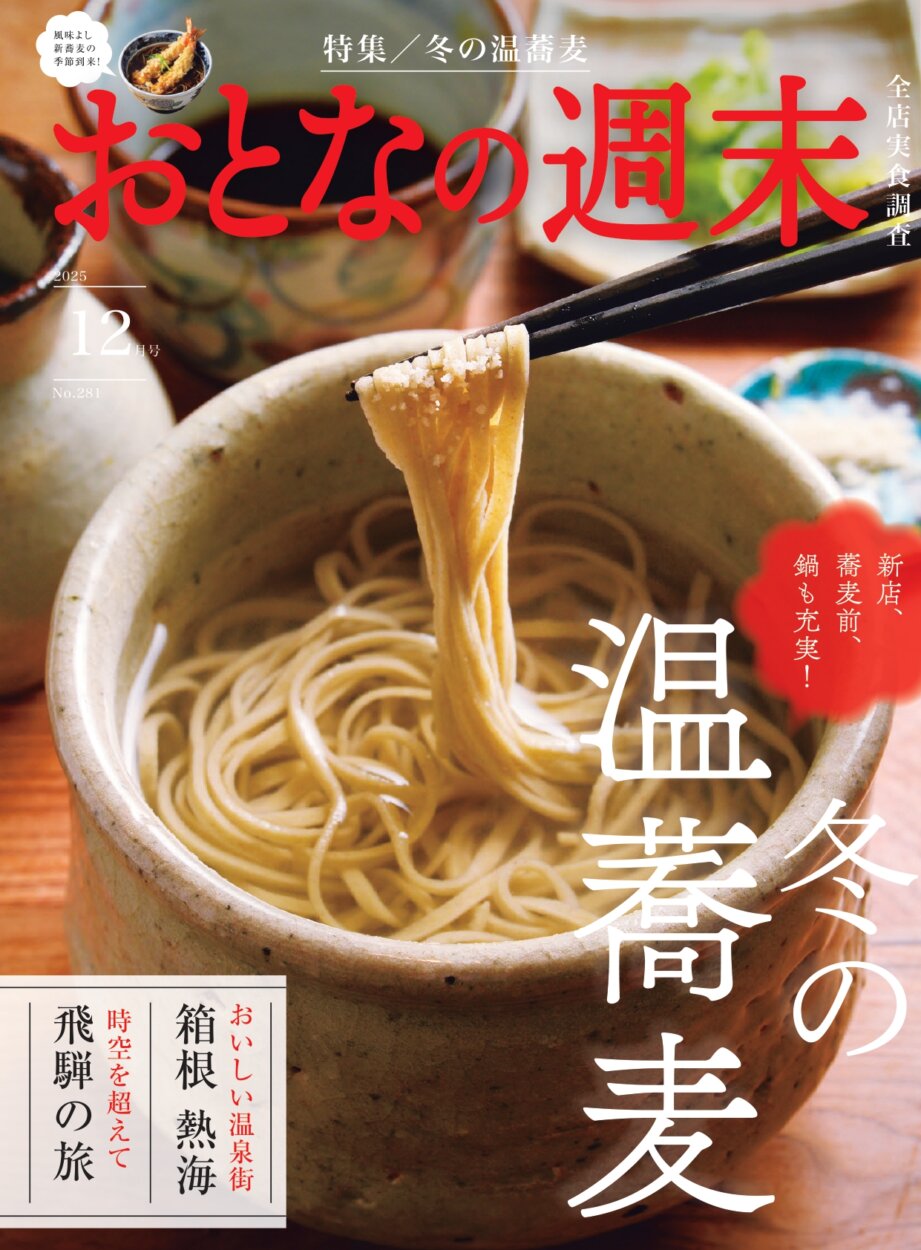

■おとなの週末2025年12月号は「冬の温蕎麦」

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年10月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。