本場・台湾をみてとことん研究開始

宇野さんが烏龍茶作りを始めたきっかけは、一杯の台湾茶だった。

豊かな香りに驚き「日本でも作れないか」と調べ始めるも、情報はほとんどなく。結果、YouTubeを頼りに自宅のホットプレートで試作を重ねたという。2019年には台湾を訪ね、理想とする作り手の茶工場に泊まり込んだ。この経験が、現在の烏龍茶作りの羅針盤に。煎茶の製法は日本で確立されているが、烏龍茶はまだまだ手探りできる、それが面白いという。

そして次に、これまた貴重な手摘みの紅茶も淹れていただく。蜜のような、なんとも甘い香り。ウンカという小さな虫が収穫前の茶葉を噛むことで生まれるという、特別な香りだ。

宇野さんの茶畑は斜面に位置している。そこでの仕事は普段でもなかなかに体に堪えるが、日差しの強い6月などは相当に過酷で、それはそれは「もう大変!」。その心の叫びが、そのまま紅茶の商品名にもなっている。

宇野さんと妻のまどかさんは2009年に、ここ春野町に移り住んだ。ふたりの出会いは京都大学の農学部。「自給自足の暮らしをするために農業をしたい」と結婚当初は愛知県で農業をしていたが、より自然の近くで生活するため春野町を選んだという。

「お茶のことは何も知らなかったので、春野の方には色々なことを教えていただきました」と宇野さん。地域の茶工場で煎茶作りを学んだのち、’22年から『うの茶園』として独立した。現在は家族全員で力を合わせてお茶を作っている。まどかさんは、畑仕事を手伝いながら、家事や食事を担当。

取材後はちょうどお昼どきで、我々もちゃっかり食事にお邪魔した。すると、家庭菜園で育てた野菜やキノコをたっぷり使った手料理が並んでいた。元気いっぱいの子供たちも、我々も思わず大喜び!いただいたおにぎりは、ふっくら甘く、とてもおいしかった。集落での暮らしを、まどかさんは「バタバタですよ」と笑う。「野菜が育たなかったり、収穫寸前に動物に食べられたり、街と比べたら、効率は良くないです。でも、とにかく景色がいいんですよ。そこで農業をして、作ったお茶をお客さんにも喜んでもらえるのは、本当にありがたいです」。

『うの茶園』には煎茶もある。「ぜひ飲んでみて」と淹れてくれたそれは、まろやかな緑の息吹を感じさせる味わい。特徴は、茶葉とともに茎の部分も使っていること。柔らかい時期に摘んだ新茶の、素材の良さを丸ごと味わえる。「茎は煎茶を作る時、取り除かれることも多いのですが、茎茶として飲むこともあるくらい、実は風味も良いんです」と楽しそうに語る。

謙虚に学びながらも、自分たちが「おいしい」と思うものを、自分たちの手で作る。そこには大きなやりがいがあるのだろう。帰り際、降り始めた雨の中、子供たちが見送りに。「家族あっての農業」をそのまんま見せてくれた宇野さんの言葉を思い出しながらお別れした。この春作られる「ウーノン茶」はどんな香りがするのだろう。楽しみに待とうと思う。

[店名]うの茶園

[住所]静岡県浜松市天竜区春野町砂川242‐2

[電話]053‐986-0528(日中畑にいることが多いため、12時~13時または17時~19時がつながりやすい)

[営業時間]農家のため決まっていない。訪れる際は事前に電話を。

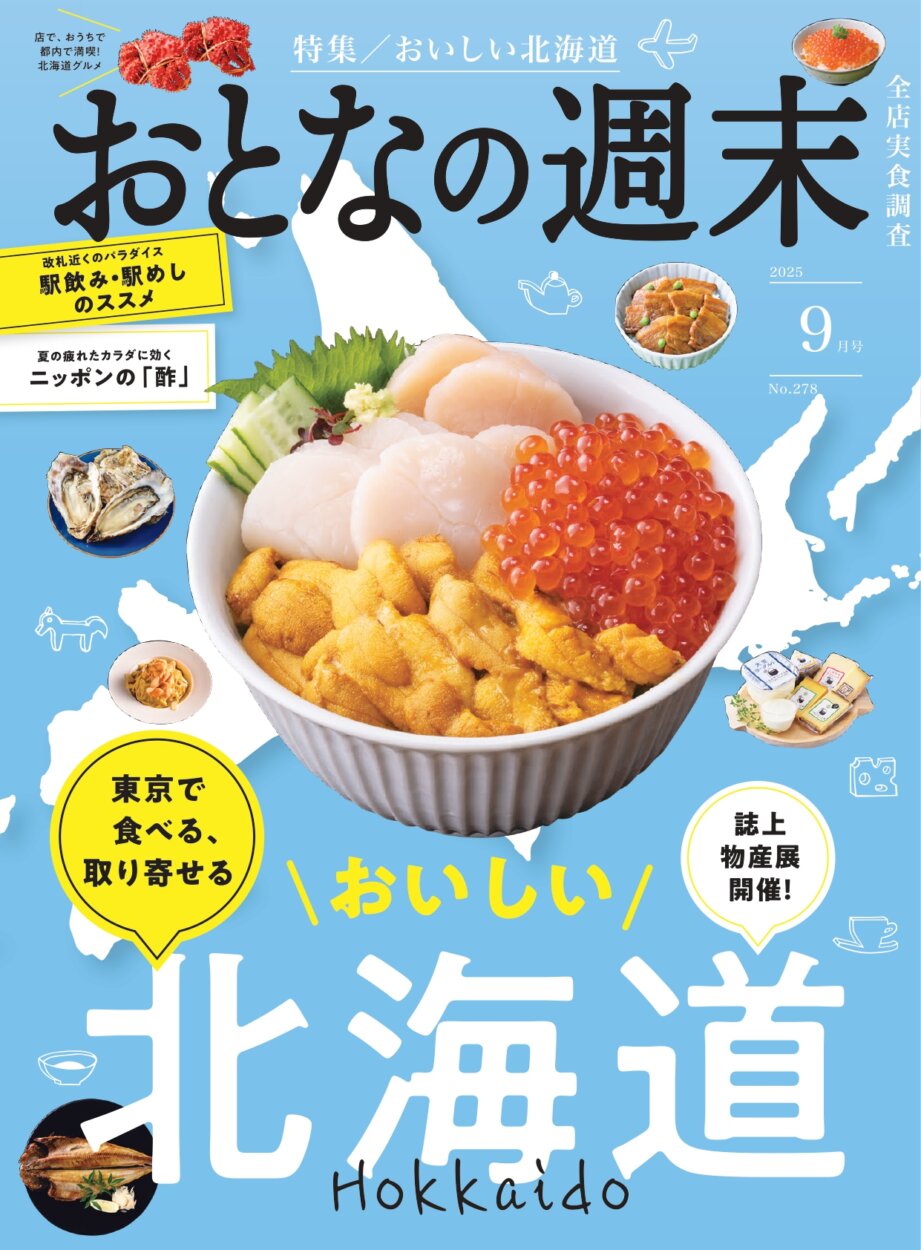

■おとなの週末2025年9月号は「おいしい北海道」

撮影/松田麻樹、取材/芦谷日菜乃

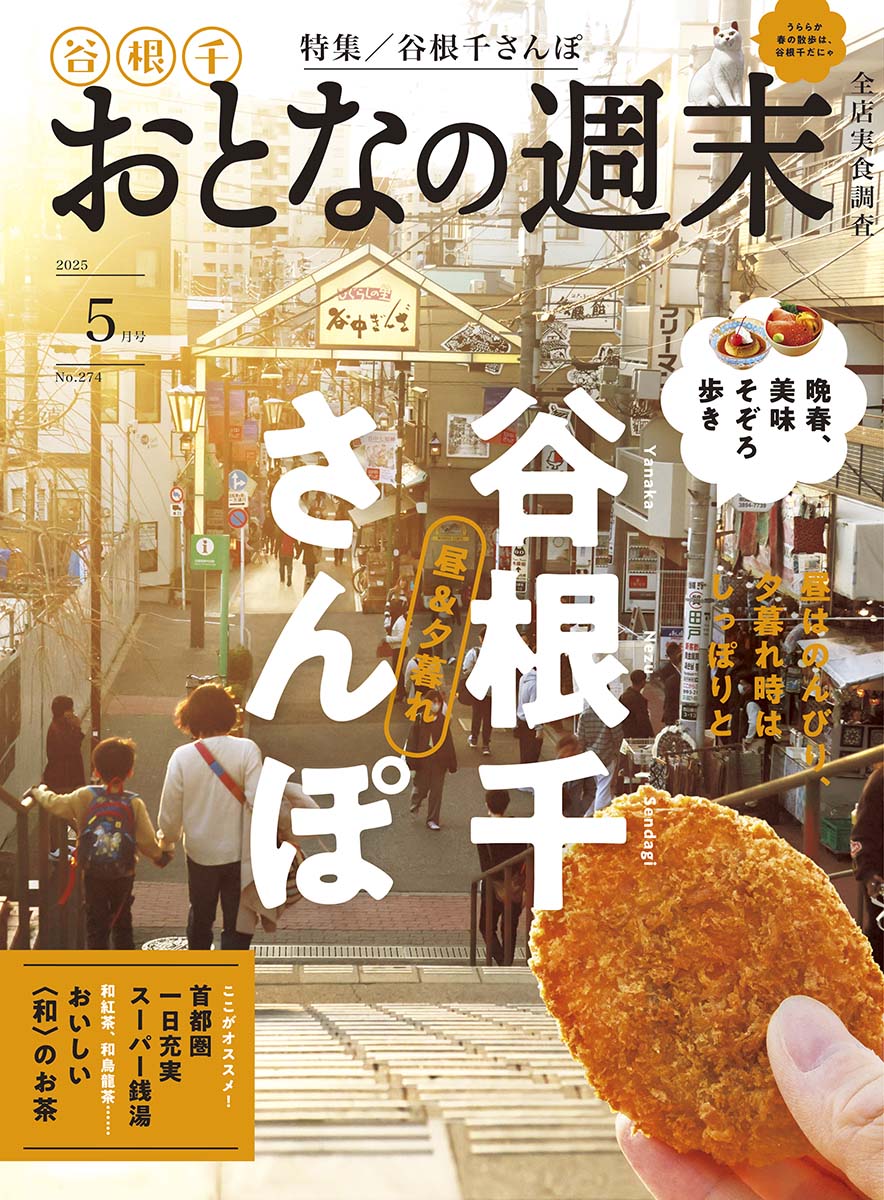

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年5月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。