カキが旨い季節がやってきた。ジューシーなカキフライ、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

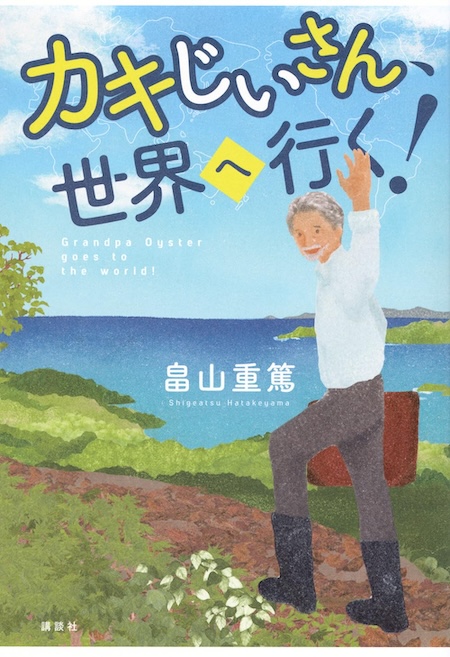

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く!』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。

「カキをもっと知りたい!」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。

これからあなたをカキの世界へ誘おう。

連載25回「北海道大学が解き明かした「オホーツク海の鉄」…地球温暖化の鍵を握る“意外な存在”とは【自然科学】」にひきつづき、親潮に乗って北三陸沖にやってくるロシアの流氷の出発点を訪ねる旅である。どんな胸躍る出会いがあるのだろうか。

【前回まで】

北海道大学の白岩孝行教授は、カムチャッカ半島の氷河を調査する中で、黄砂に含まれる鉄分が北の海の青魚(イワシ、サンマ、サバなど)の漁獲量に影響していることを発見した。海洋化学者・松永勝彦との研究で、気仙沼湾の豊かな海産物も川が運ぶ鉄分に支えられていると判明。さらに、森林由来のフルボ酸鉄にも注目し、ロシア・中国・日本の共同研究「アムール・オホーツクプロジェクト」を立ち上げた。氷の研究から始まった探究が、陸と海をつなぐ鉄の循環解明へと広がっていく。

ハバロフスクの植樹祭へ

わたしはずいぶん前から、『毎日小学生新聞』を発行する毎日新聞社から取材を受けていました。毎日新聞は国の行事である「全国植樹祭」に大きく関わっていました。

第1回全国植樹祭は、山梨県甲府市で行われました。その場所をずっときれいに管理する仕事にも関わっていたのです。わたしたち漁民による広葉樹の森づくり、「森は海の恋人植樹祭」にも東京から取材に来てくれました。

その中の1人、山本悟記者から電話がありました。

「ハバロフスクの植樹祭に行くのだそうですね。私も行くことになりました。」

と言うのです。

わたしはロシア極東のハバロフスク市にある太平洋国立大学に招かれたのですが、一人で行くのは心細かったので、「よかった」と思いました。当時(2015年)、ハバロフスク行きの飛行機は成田空港から週2便飛んでいました。小さな機体のプロペラ機でした。フライト時間は2時間半、沖縄より近いのです。プロペラ機なので高度が低く、日本海にも面する沿海地方の広大な森林がよく見えます。

海辺は春の訪れが早いようで、シラカバの新緑が目にまぶしいです。

アムール川が見えてきました。オホーツクの河口から800キロメートルも上流というのに、川幅がものすごく広いのです。川の向こうは中国です。冬は寒さが厳しく、川は厚さ3メートルもの氷が張り、4月末からやっととけるそうです。

「考え方を大陸に合わせないと理解できないね」

と、山本さんと顔を見合わせてしまいました。とにかく広いのです。翌日、太平洋国立大学でわたしの講演会が開かれました。