世界一周旅行中に立ち寄ったアルゼンチン。南極行きのバーゲンチケットを手にした私は、古いロシア船に乗り込み、船底の部屋で深い眠りに落ちたが……。深夜の魔のドレーク海峡で起きた阿鼻叫喚の恐ろしい災難とは? 前編に続き、後編をお送りします。

恐怖の丸窓

アルゼンチンから南極への航海では、いくつもの船を沈めた魔のドレーク海峡を避けては通れない。時には風速70メートルにも達する風が吹き、船がひっくり返るのではないかと思うほどの凄まじい荒波が襲い掛かる。

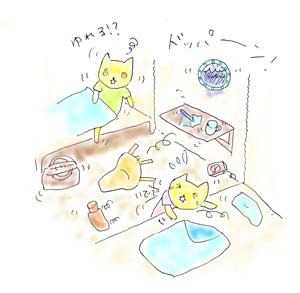

船底の部屋で私とルームメイトのフランス人、ドルファは、船底の部屋でぐっすり寝ていたのだが、ベッドから転げ落ちるほどの揺れに飛び起きた。恐ろしいことは終わらず、今度は船室の丸窓が一面、水に覆われたかと思うと、勢いよく窓の端から部屋に海水が噴き出し、私たちはパニックに陥った。

「うわあああ! ど、どうして、窓の外が海の中なの? 船、沈んでる?」

「ドルファ、落ち着いて! いくら船底の安い部屋っていっても、海面よりは出てるはず?」

「でも、もうすぐ窓が割れて大量の海水が入ってくるかも!」

「うーん、この窓、ボルトでがっちり固定しているのになあ」

どうやら、船体が大きく右に揺れ傾くと、我々の船室が海中にブクブクと沈み、左に揺れると真上に光る空の星が見えるようだ。よく揺れるような構造にあえて作ったのではないかと勘繰りたくなるほど、ひっくり返らんばかりに船は上下左右に揺れている。

普段、航行している内海の静かな黒海ではこんな揺れることはないのだろう。なぜよりによってそんな船が夏に南極海まで出稼ぎに来ているのかはわからないが、今はそんなことを考えている余裕がない。

窓に隙間が空いているのか、小さなヒビでも入っているのか? 少々の雨や波がかかるくらいなら平気だが、海中に沈むと耐えられないのかもしれない。ドレーク海峡を抜けるまでは24時間かかるし、帰りも同じ海路を通る。その間にうちの船室は、水浸しになってしまうだろう。

「ちょっと、誰かー!」とドルファがドアを開けて廊下に向かって呼んだが、外の暴風で聞こえないのか、誰も来てくれなかった。隣の部屋でもギャア、ギャアと声が聞こえてくるから、船内中でパニックなのだろう。

「アヅサ、あなたは船員さんをすぐに呼んできて! 私がタオルで窓を押さえているから」

「わ、わかった! 待ってて!」

無表情のロシア人

私は部屋を颯爽と飛び出した……のは最初だけで、揺れの衝撃でいきなり尻もちをついた。そこで立って歩くことを諦め、転ばないように匍匐前進で廊下を進むことにした。階段を一段、一段、四つん這いで昇っていくが、上階の値段の高い部屋ほど揺れるらしく、あっちでもこっちでも廊下を這っている人がいる。その中に夕食の時、長テーブルで隣り合わせた映画俳優みたいにかっこいいイケメンのオランダ人を見つけた。

しかし、今にも吐きそうな青い顔をして中腰でモゾモゾとトイレに向かう悲しそうな姿に、声をかけるのをやめた。ドレーク海峡の前では、すべての人を平等に情けない姿にさせるのだと私は思い至りつつ、なんとか最上階の食堂まで辿り着いた。

深夜なので、お客さんも英語のわかるガイドさんはもう食堂にいない。ウエイターさんだろうか、ひとりのお兄さんがヨタヨタと歩きながら、椅子が吹っ飛ばないように一脚ずつ倒して回っていた。私は、お兄さんに背後から近づいて声をかけたが、波と風の音が激しくて気が付かないようだ。そこで手を伸ばしてお兄さんの足元をトントンと叩いた。お兄さんはギャッ!と飛び上がり振り返った。

そりゃ驚くだろう。真夜中に目の細いアジア人の女が髪を振り乱し、床に這いつくばって、鬼の形相で自分の足に手を伸ばしているのだから、ちょっとしたホラーでなくて何であろうか。しかし、こっちも必死である。私は床に突っ伏したまま、部屋の惨状を英語で説明した。しかし、ロシア人らしいお兄さんはレストランで使う英語以外はほとんどわからないのか、無表情のまま首を振った。

焦った私は窓を指さして、「うちの部屋、波がドッバー! 窓から水がドッバー! だからヘルプミー!」と身振り手振りで状況を伝えると、やや間があいてお兄さんが「……オッケー!」とうなづいたので、私は部屋番号を紙に書いて渡した。

部屋に戻ると、まだドルファがタオルで必死に窓を押さえている。ひとり、部屋に残っていてよっぽど怖かったのか、顔は青ざめすっかり涙目だ。

「ドルファ、船員さん、呼んだから!」

「この船、沈むわ!」

「えっ、大丈夫だよ。氷山にぶつかったタイタニック号じゃあるまいし、窓の一枚くらいで沈むわけないじゃん~」と私が言った時、部屋にノックの音が響いた。

ドアを開けるとそこに立っていたのは、さっきの船員のお兄さんであった。「来てくれたのね!」とドルファが、まるで映画のヒロインのように声を上げたのが、ちょっと面白かった。彼が救世主のように見えたのだろう。だが、部屋に入ってきたお兄さんを見て私たちは愕然とした。手にしていたのがガムテープだけだったからだ。

恐るべきガムテープ

いや、ガムテープに見えるけど、そんなわけはない。ああ、ほら、もしかして、特殊テープ? と首を伸ばしてみても、やっぱりその辺で売られているガムテープであった。てっきり仲間数人とともに、ドリルやトンカチや鉄板か何かを持ってきて、ガッチリ修理してくれるのかと思っていた私たちはあっけにとられた。

しかし、お兄さんはロシア語でぼそぼそと何かを私たちに説明しながら、ビーッ! とガムテープの端を引っ張り伸ばすと、窓の水が出る箇所にベタベタと貼った。そして「これでバッチリ!」とばかりに「オッケー!」を連発しながら部屋を出て行った。

「ああ、せっかく奮発して窓付きの部屋にしたのに! ほとんど景色が見えないよ」と私が嘆く横で、「こんなんで、水が止まるわけないじゃん!」とドルファはブチ切れた。しかし、驚いたことに、ただのガムテープでピタッと海水は止まった。

後で知ったのだが、倍の値段がする双翼船だとほとんど揺れないらしい。しかし、翼も何もない我々の船は、その翌日も丸一日、大いに揺れ続けた。私もドルファも何も食べられず、ただ水だけ飲んで横になり、南極から帰る時のことを考えては憂鬱になった。

私たちを悩ました大揺れは、突然、止まった。ドレーク海峡を抜け、南極大陸に近づいたからだ。晴天に恵まれ、私たちはペンギンと戯れたり、温泉を掘ったり、基地を訪ねたりして、南極観光を堪能した。その話はいずれどこかで書けたらいいが、日程を順調にこなし、いよいよウシュアイアへ帰る日になった。

ああ、またあの悪夢のような惨劇が……と暗い気持ちになったのだが、不思議なことに、復路のドレーク海峡ではまったく私たちは酔うことはなかった。

廊下には往路と違って、這って移動している人もおらず、乗客たちはバランスを取りながらスッスと歩けるようになっていた。どんなに揺れようが、船室では爆睡し、揺れる食堂で、片手にワイングラスを持ち、皿を押さえながら余裕でディナーを楽しめるまでになった。人間、過酷な環境でも案外、慣れるものなのだ。

そして驚いたことに、船室のガムテープは、航海の最後の日まで決してはがれることがなかった。「ただのガムテープ」の意地とド根性を知った南極の夏であった。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。