酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか。今回は神奈川県山北町にある『川西屋酒造店』を訪ねた。杜氏の露木雅一さんは、自身は蔵の責任者として関わり、酒造りは杜氏に任せるという本来の姿を目指す。食中酒として魅惑の味となる燗酒を飲食店で楽しむのが常だという。

2006年、『川西屋酒造店』の代表社員に就任

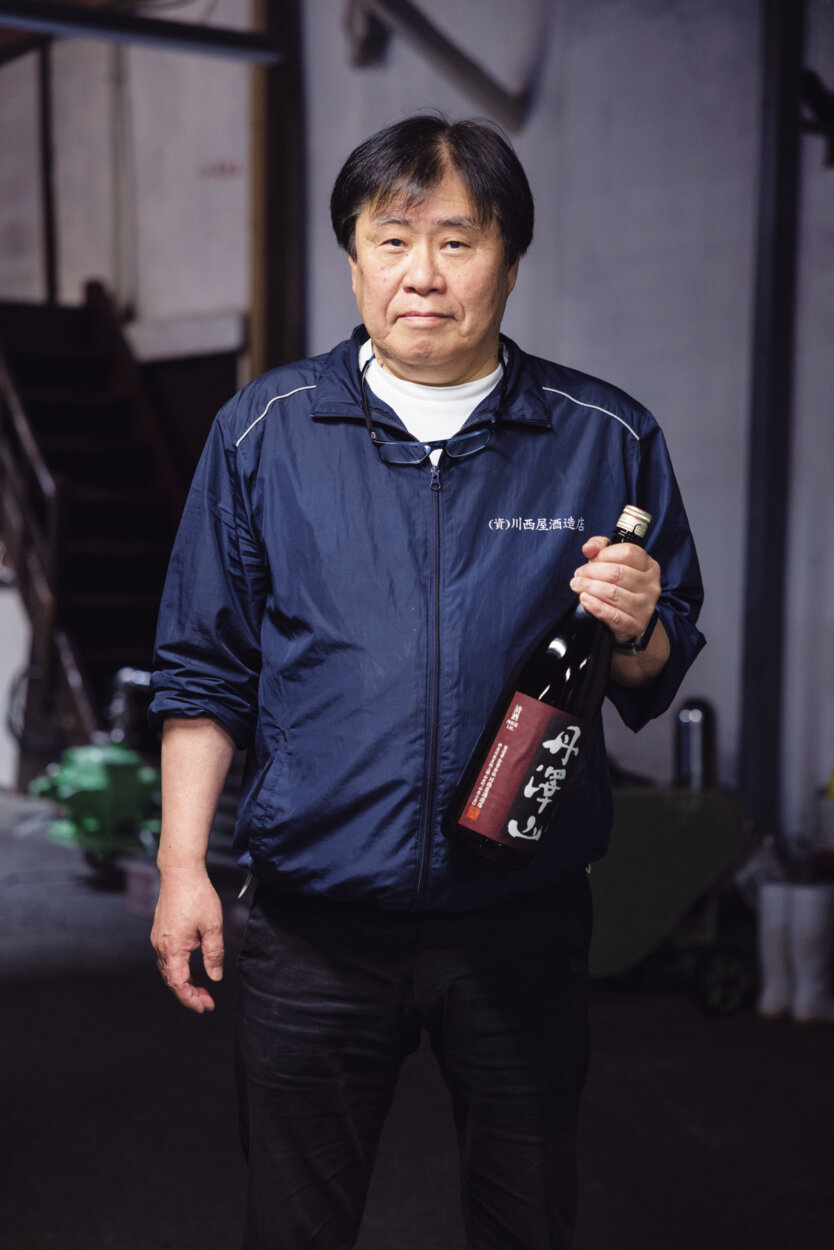

【露木雅一氏】

1959年、神奈川県生まれ。大学卒業後、日本酒・ワイン・ウイスキーの製造を手がける三楽オーシャンに入社。1986年、家業である川西屋酒造店に入社。2006年、同社代表社員に就任。蔵元として酒造りに積極的に関わっている。

料理との一体感を大事に燗酒で

「家ではほとんど飲まない。決まって料理屋で、燗酒を酌む」と杜氏は言った。

いや、今回は杜氏ではない。「丹澤山」や「隆」を醸す川西屋酒造店の蔵元・露木雅一さんだ。同蔵では10年前に杜氏の役割を引き継いだ醸造責任者が急逝。残された若手中心の蔵人と露木さんが一丸となり酒造りに取り組み、高い酒質を保ってきた。

目指す酒は明確。「食物との一体感」が生まれる酒だ。

「日本酒はカクテルとは違う。酒だけ飲んで旨くても仕方がない。料理を邪魔しないってのも意味がない。あくまでも主役は料理と人で、酒は脇役。料理の味わいをふくらませ、料理と人をつなぐのが日本酒の役目だと信じています」

飲みたい時は誰かを連れ立って店へ行く。お気に入りは蔵から30分ほどの小田原駅前にある『天史朗鮨』。上質な魚が揚がる小田原でも、魚の目利きと料理術はピカイチだと露木さんは太鼓判を押す。

名産の生シラスはお酢と生姜で、金目鯛や石鯛、おしつけ(アブラボウズ)の刺身は塩でいただく。酒は「丹澤山麗峰」の燗。飛び切り燗を超える60℃以上につけた二合徳利を、それぞれ自分のペースで飲るのが露木流だ。

1年半から最長3年間、タンクで熟成をかけるという「丹澤山」は、高温にしても角が立たず、しっかりとした旨みが出ながらキレはよく、なんともやさしい味わい。魚を頬張り、酒をツイーッと含むと、魚の旨みがパッと広がり、心地いい余韻に浸れる。程なく味わいがさっと消えるから、もう一口食べたくなる。飲みたくなる。これが燗酒のマジックだ。

「日本酒は本来、燗して初めて完成する酒。燗向きの酒は、香りや甘さ、酸味のインパクトがある流行りの酒と違って印象は薄いが、ずっと飲んでいられる。疲れない。私は半升はすぐ飲んじゃうけど、次の日も快調です(笑)」

露木さんは、純米酒を熟成させ、燗して飲むことで食中酒としての持ち味を広める活動に、他の純米酒蔵と連携して取り組む。蔵元として純米酒造りに力を入れる一方で、一消費者としてのフィールドワークも欠かさない。今宵も、心から「旨い」と唸った。