栃木県の南西部に位置し、現在は栃木県佐野市の一部に統合された旧・葛生(くずう)町。葛生といえば、古くから「石灰の街」といわれ、周囲の山々から切り出される石灰石とドロマイト(苦灰岩〔くかいがん〕)を、麓の工場や荷捌場まで運搬する採石運搬列車が、複数存在していた。そのなかの一つである「住友セメント唐沢鉱山軌道」は、ガソリンカーの愛称で親しまれた全線3.3kmのナローゲージ(レール幅762mm)の路線だ。猛獣が吠えるような轟音を立てながら走り去ってゆくガソリンカー。幼少期の記憶とともに、その思い出を振り返ることにしたい。

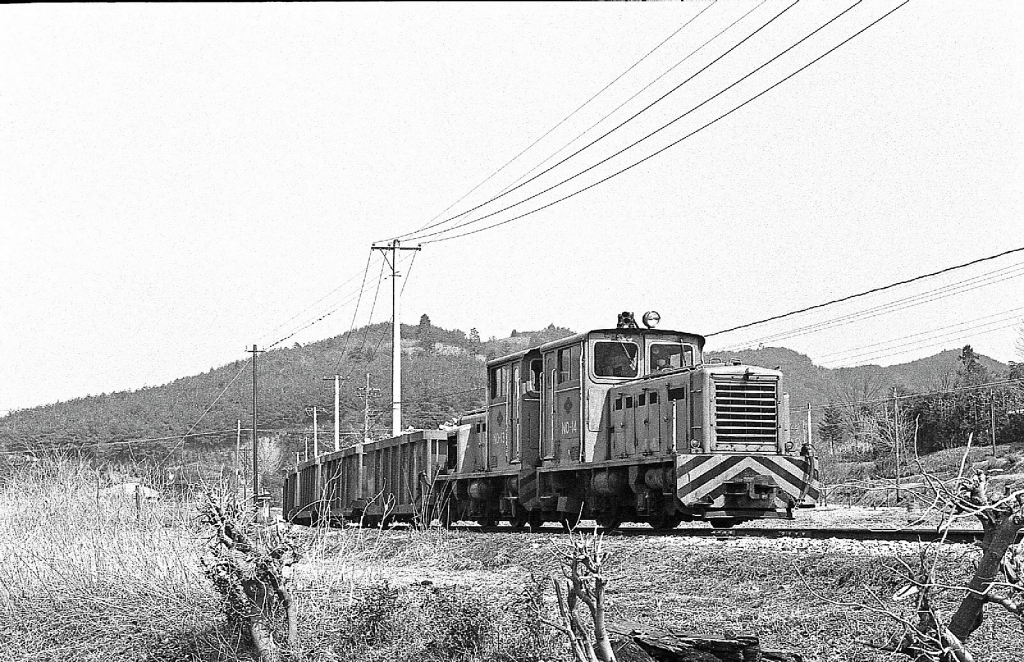

※トップ画像は、山から工場へと向かう石灰石を満載した唐沢鉱山軌道の鉱石列車。左側の線路は東武鉄道会沢貨物線(廃止路線)=1975年3月15日、安蘇郡葛生町、写真提供/田中義人

葛生原人の街

1950(昭和30)年に、栃木県安蘇郡葛生町(現・佐野市)の大叶(おおかのう)にある吉澤石灰鉱業の鉱山にある洞窟などの中から発見された骨が、旧石器時代の人間のものであるとされ、かつては「葛生原人」と提唱されていた。しかし、その後の研究によって骨は動物のものであることや、人骨も中世(約600年前)のものであることが判明し、「葛生原人」は“幻”となった。

この事実を「町おこし」の話題性ととらえ、今も“古代ロマン”をテーマにしたイベント「くずう原人まつり」が毎年9月に開催されている。また、旧葛生町(現・佐野市葛生東)にある青藍泰斗(せいらんたいと)高等学校〔旧・葛生高等学校〕が甲子園(高校野球)に出場した際には、葛生原人の格好をして応援が行われることでも知られる

ナローゲージの唐沢鉱山軌道

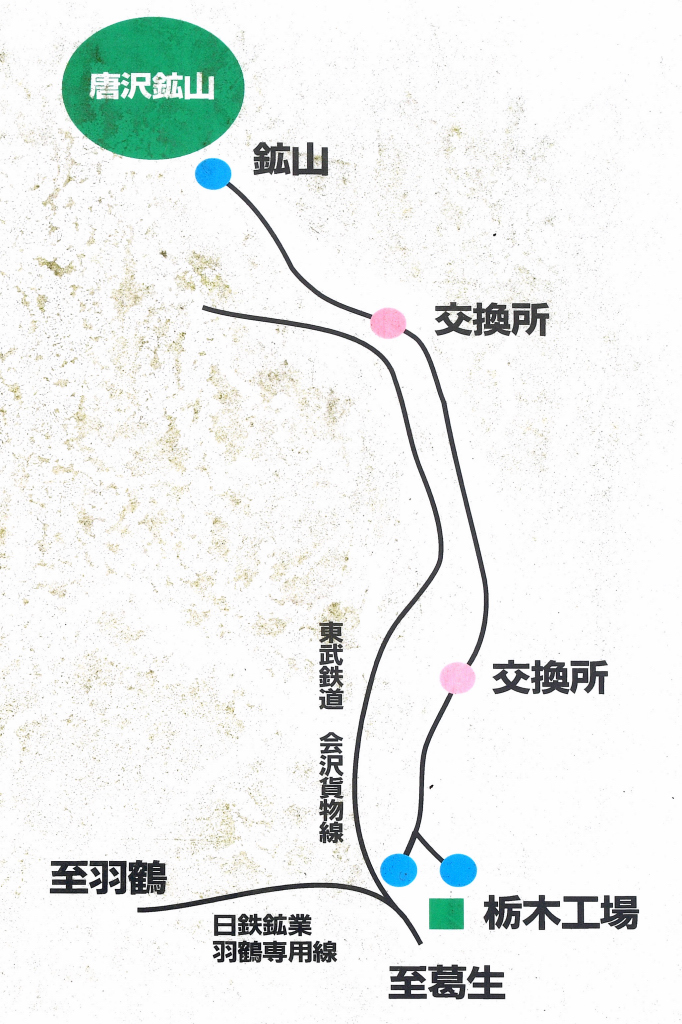

旧葛生町の築地地区にある住友セメント(現・住友大阪セメント)栃木工場と、そこから3.3km離れた「唐沢鉱山」を結んでいた小さな鉱山軌道があった。1938(昭和13)年に開業したこの路線は、黄色い車体のガソリン機関車が、石灰石を積んだ見るからに重そうな鉱車(貨車)を10両連結して運行していた。レールの幅は、JRなどの通勤電車に見られるような1067mmではなく、ナローゲージと呼ばれる762mmと小柄なものだった。

鉱車は、過去に3トン積(22両編成)のものがあったが、10トン積(10画編成)が活躍していた。けん引は1962(昭和37)年製の日立製10トン・ディーゼル機関車と1949(昭和49)年製の東洋工機製の20トン・ディーゼル機関車の2種類があった。前者は2両の機関車を背中合わせで使用し、後者は単車で使用していた。

列車の速度は、子どもが走って追いつくようなスピード感で、近所の子どもにとって格好の遊び道具と化していた。列車の後を追いかけて、鉱車(貨車)の後ろに飛び乗るという、今思えば何とも危険な遊びだった。ゆえに痛ましい事故が起きたこともあり、この遊びが禁止されたことは言うまでもない。