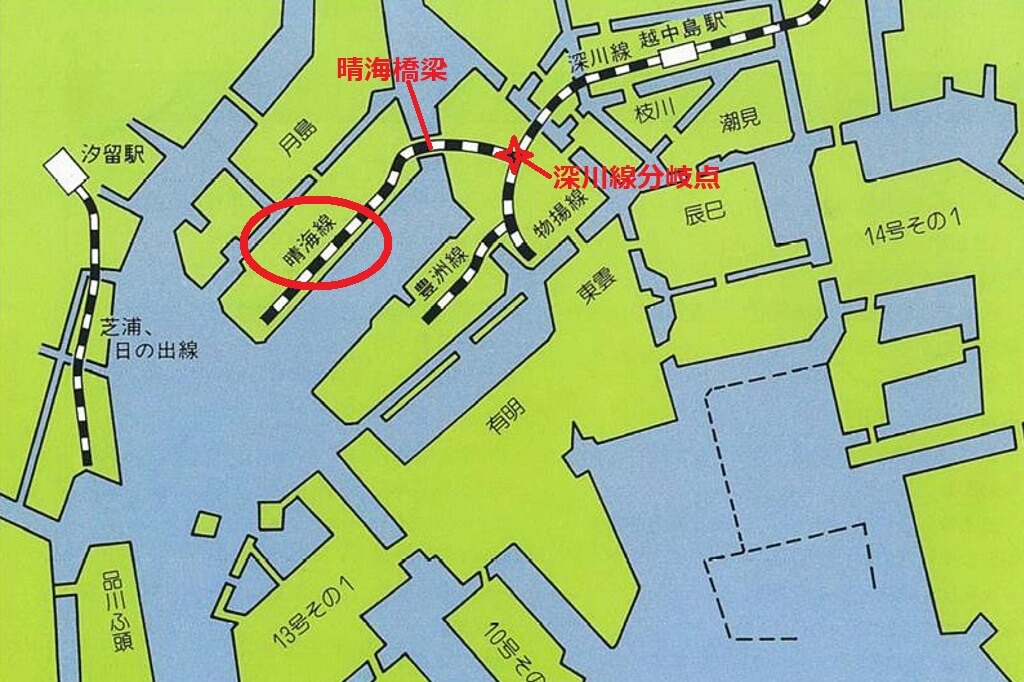

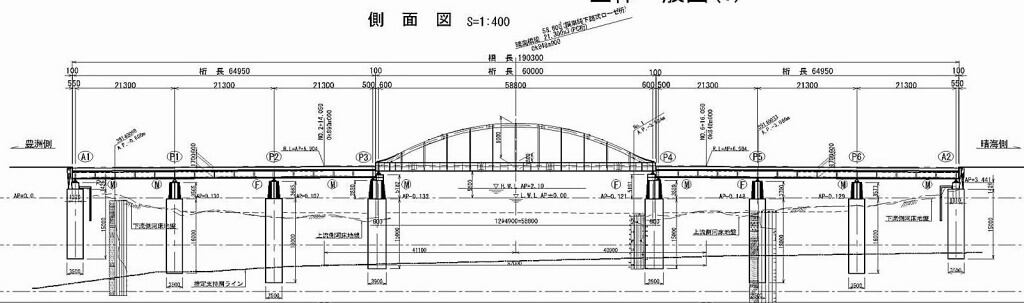

東京港に9つある埠頭の一つに晴海埠頭がある。古くは「新月島」と呼ばれ、町名が制定されて「晴海町」となった。戦後は米軍の接収を経て晴海埠頭が誕生し、その2年後には貨物鉄道「晴海線」が開通した。その路線には、晴海運河を渡る「鉄道初のローゼ橋」となる橋梁があり、廃線後は長らく残置された状態にあった。最近、春海橋公園の「遊歩道」として生まれ変わった鉄道遺構「晴海橋梁」。その生い立ちとともに、晴海地区の歴史を振り返ってみたい。

※トップ画像は、江東区側から見るライトアップされた東京都港湾局専用線の鉄道遺構「晴海橋梁」=2025年10月1日、江東区豊洲

「新月島」と呼ばれていた晴海地区

晴海埠頭のある中央区晴海は、1931(昭和6)年に造成された「月島四号地」と呼ばれた東京湾内の埋立地である。ちなみに、月島一号地は中央区月島であり、その続番が付与されたものだ。

当初、月島四号地には正式な地名がなく「新月島」と通称で呼ばれていたが、1937(昭和12)年に「晴海町(現在は晴海)」と制定された。この「晴海」の語源は、“いつも晴れた海を望む”という希望が込められたものだといわれる。では「月島」の語源はというと諸説あり、江戸時代から東京湾内にあった月見の名所「月の岬」から名付けたとする説や、新たに「“築”かれた“島”」が転じたとする説がある。

新月島の名称は、月島二号地(勝どき3~4丁目)と月島三号地(勝どき5~6丁目)の間を流れる「新月島川(新月島運河)」に残るのみだ。

地下鉄計画と幻に終わった日本万国博覧会

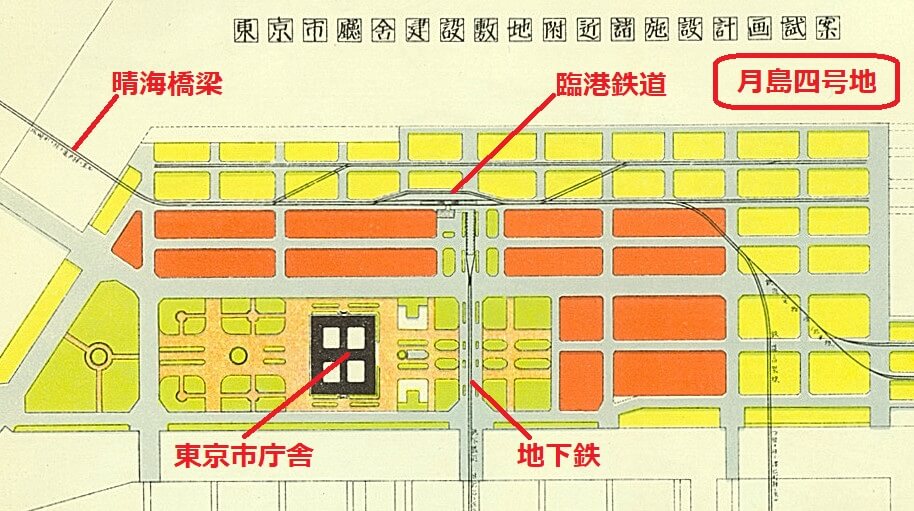

月島四号地(のちの晴海)の造成が1931(昭和6)年に完成すると、当時の東京市の庁舎を建設することが議論された。それまでの東京市庁舎は、東京駅近くにあった東京府庁舎や近隣のビルに事務所を分散していた。これでは効率が悪いということになり、新市庁舎の建設へと動いたのだった。

1933(昭和8)年には、東京市庁舎の建設が正式に決定し、壮大な計画図が描かれた。計画試案図には、市庁舎を中心に地下鉄や臨港鉄道までもが描かれていた。しかし、翌(昭和9)年になると庁舎移転の反対運動が起こり、あえなく建設計画は中止へと追い込まれた。この計画地の一部(旧・晴海団地高層アパートの跡地)には現在、晴海アイランド・トリトンスクエアが建つ。

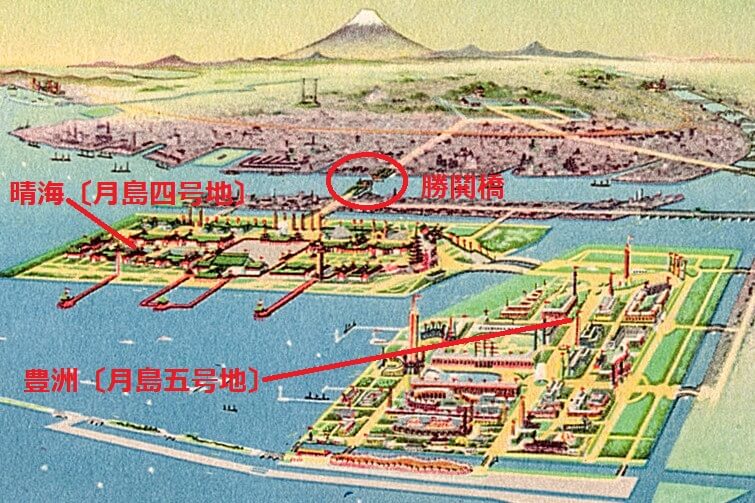

時を同じくして、市庁舎の建設計画と同時進行していた巨大プロジェクトが存在した。「日本万国博覧会」の開催である。これは、1940(昭和15)年の皇紀2600年の奉祝行事として計画されたもので、1934(昭和9)年には日本万国博覧会協会を設立していた。メイン会場は“月島四号地”〔晴海〕と五号地〔豊洲〕で、築地と月島とを結ぶ隅田川に架かる「勝鬨橋」も計画された。この勝鬨橋の計画は、実のところ明治・大正・昭和初期に次ぐ四度目であった。ところが、1937(昭和12)年にはじまった日中戦争の激化により日本万国博覧会は中止に追い込まれたが、勝鬨橋の建造だけは継続された。

昭和世代にとって晴海といえば、イベント会場の創始「東京(通称/晴海)国際見本市会場」を真っ先に思い起こすだろう。1981(昭和56)年に、“コミックマーケット”が開催されたこの会場も、1996(平成8)年に老朽化のため閉場となり、有明にある東京国際展示場(通称/東京ビッグサイト)へと移り替わった。現在、跡地には東京都中央清掃工場や「HARUMI・FLAG」のある街並みへと変貌している。