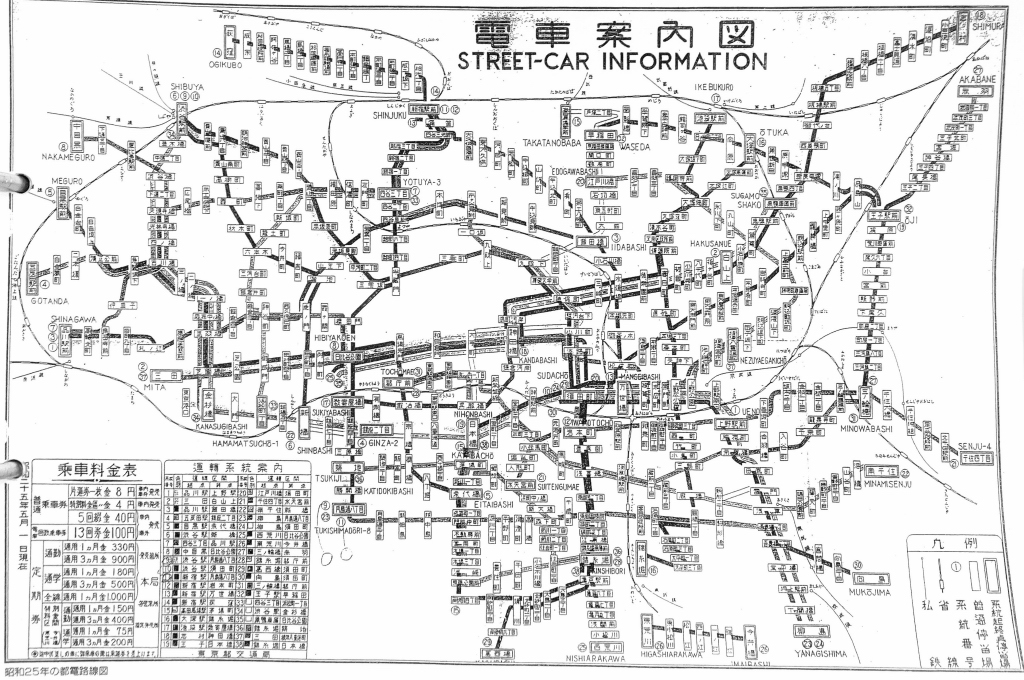

1903(明治36)年に品川~新橋間で開業した東京電車鉄道をルーツとする路面電車「都電(東京都電車)」。かつては約213kmもある路線網を誇ったが、現在では早稲田(新宿区)~三ノ輪橋(荒川区)を結ぶ荒川線〔東京さくらトラム〕の12.2kmが存続するのみだ。1961(昭和36)年以降、順次廃線へと追い込まれた都電のレールは、撤去されることなく、その上からアスファルト舗装が施され、人々の記憶からは消え去られた。そんなレールの今を、追い求めることにしたい。

※トップ画像は、都電「芝浦線」の延長線上にあった都電の芝浦工場(車両工場)への出入庫線跡〔1969(昭和44)年廃止〕に遺された道路上に浮き出たレール。廃線時に道路へ埋められたものが、経年により姿をあらわしたものだ=2024年9月20日、港区芝浦2丁目

昭和18年に都電が誕生、最盛期には1日約175万人が利用

東京都電車。通称「都電(とでん)」の歴史は、1880(明治13)年に設立した東京馬車鉄道にはじまる。のちに電化して東京”電車”鉄道となり、これに後発組の東京市街鉄道、東京電気鉄道が加わり、1909(明治42)年の3社合併により東京鉄道が誕生。1911(明治44)年に東京市(当時)が買収して「東京市電」となり、1943(昭和18)年の”都制化”によって「都電」は誕生した。

都電の最盛期となる1955(昭和30)年は、線路の総延長約213km、79路線・40系統に、1日約175万人が利用する日本一の路面電車だった。ところが、1962(昭和37)年になると国の施策である首都圏整備事業計画により、「東京と横浜の路面電車の撤去」が決定し、モータリゼーションや地下鉄の建設推進といった社会的影響を受け、都電は廃止への道を歩みはじめた。

昭和38年から一部路線の廃止始まる、翌年には東京オリンピック

1967(昭和42)年になると、東京都の財政再建による「都電撤去計画」がはじまり、その第1次廃線として10路線(品川線、札ノ辻線、五反田線、八丁堀線、目黒線、霞町線、淡路町線、中目黒、蓬莱橋線、溜池線)が廃止された。すでに1963(昭和38)年からは、東京オリンピック(1964年開催)に向けた道路整備や地下鉄建設などを理由に、一部の路線では廃止がはじまっていた。

これ以後、1972(昭和47)年の第7次廃線までの間に64の路線が廃止され、残されたのは現在も唯一の都電として残る荒川線〔東京さくらトラム〕を形成する、27系統〔三ノ輪橋~王子駅前〕と32系統〔荒川車庫前~早稲田〕だけとなった。1974(昭和49)年になると、残った路線の廃止は見送られることになり、2系統あった路線は1系統1路線に統合され、「都電荒川線」という名称で運行されるに至った。