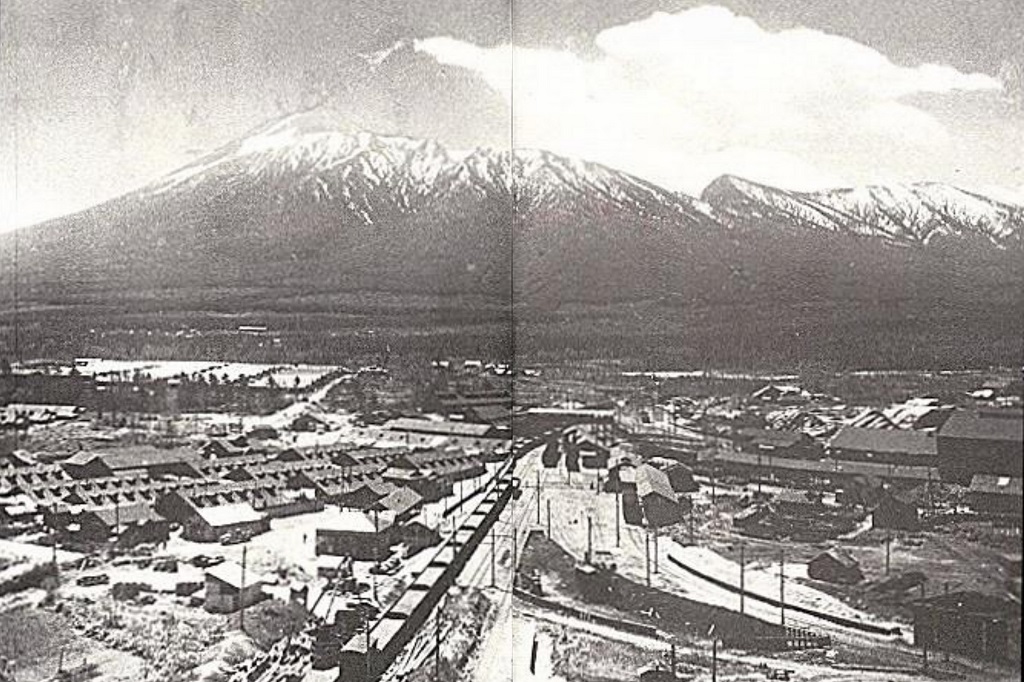

北東北(青森・秋田・岩手県)に位置する十和田八幡平国立公園。その歴史は、戦前期の1936(昭和11)年に”十和田”国立公園が制定されたことにはじまり、1956(昭和31)年に”八幡平”が新たに追加されたことで、現在の規模となる国立公園が形成された。八幡平地域には、1914(大正3)年の鉱山開発によって、「雲上の楽園」と呼ばれる松尾鉱山の山岳都市ができあがり、国立公園の制定とともに“観光コースの玄関口”としても一躍、脚光を浴びた。この地を走っていた松尾鉱山鉄道のはなしは、2025(令和7年)年3月1日の記事でも紹介したところだが、今回は鉱山鉄道の秘話や、観光鉄道としての一面を紐解いてみたいと思う。

※トップ画像は、岩手山を背景に走りゆく松尾鉱業鉄道の電車(モハ20形)=写真提供/八幡平市松尾鉱山資料館

廃止から53年が経った

思えば、廃止された鉄道に興味を持つようになったのは、いつのことだったのか。小学4年生の社会科授業で、ダムの底に沈む村の話や、かつてあった浄水場の話を聞いて、当時を知りたい、痕跡を見てみたいと思ったことが、その瞬間だったのかも知れない。岩手県の西根町と松尾村(ともに現・八幡平市)を結んでいた松尾鉱山鉄道との出会いは、それから6年後のことだった。

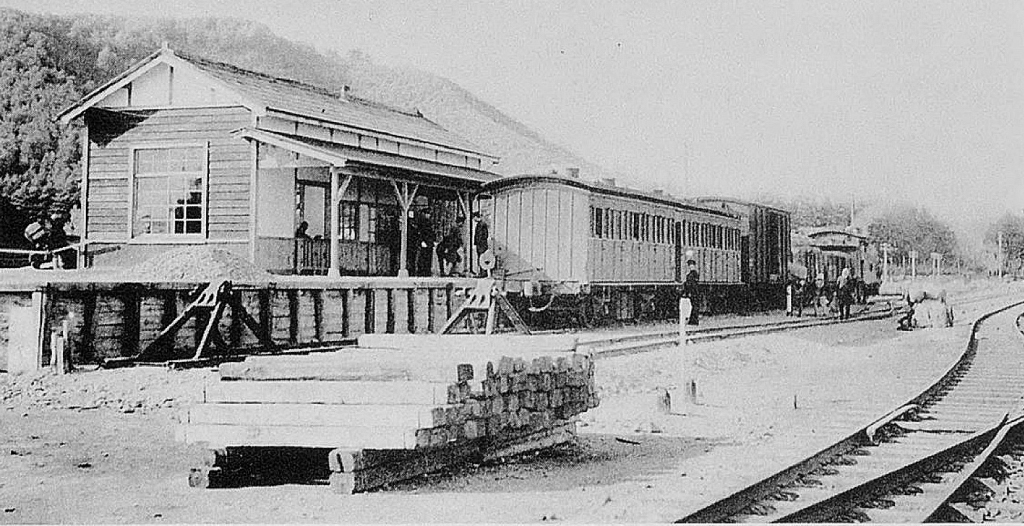

この鉄道が創業したのは、今から111年前の1914(大正3)年のことで、岩手県松尾村(現・東八幡平市)にあった「松尾鉱山」から出荷される鉱石輸送を目的に開業した。当初は、馬がトロッコを引く馬鉄軌道がはじまりだった。のちに、瓦斯倫(ガソリン)、蒸気、電気と動力を変えながら、1972(昭和47)年10月に廃止されるまで、58年間にわたり走り続けた。その廃止からも、53年が経過した。

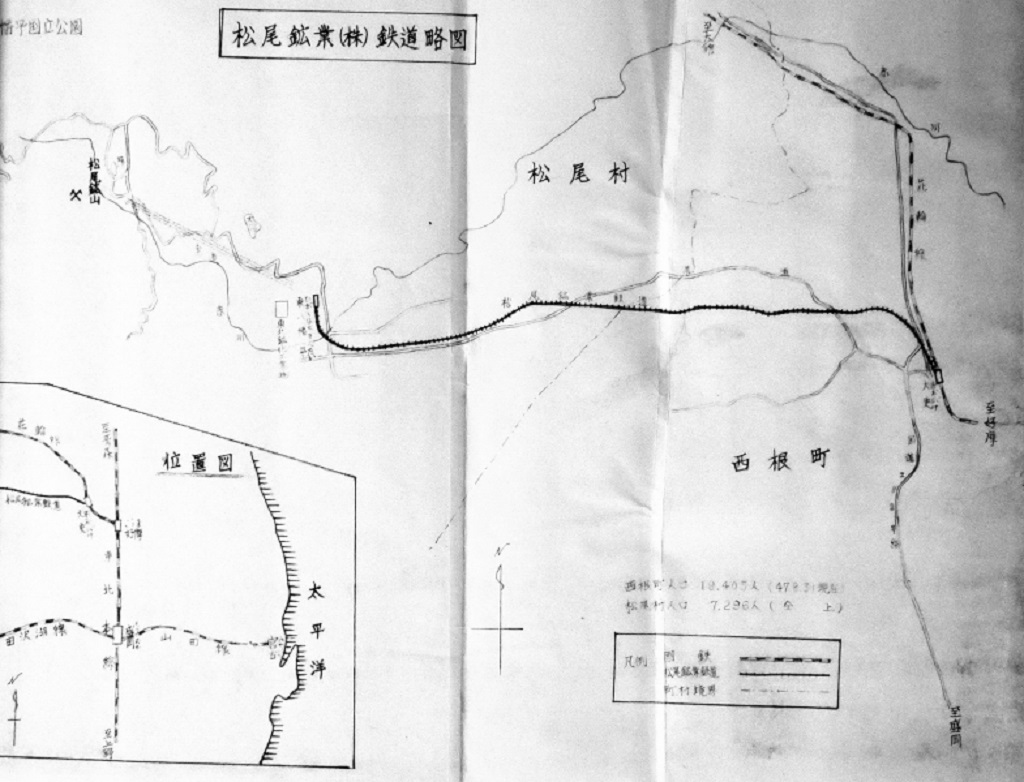

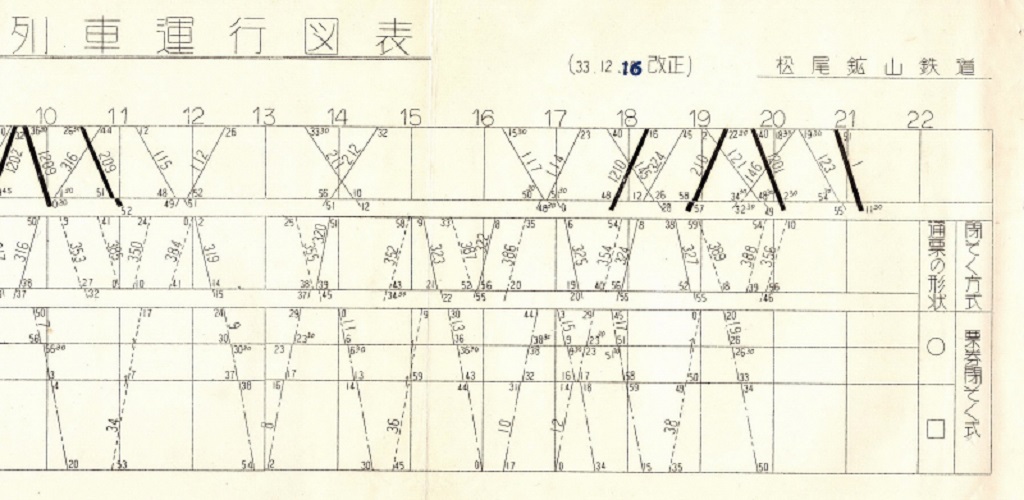

路線は、岩手県を走る国鉄(現JR)花輪線の大更(おおぶけ)駅を起点に、松尾鉱山のある屋敷台駅(のちの東八幡平駅)までの全長12.2kmを結び、途中には田頭駅(でんどうえき/起点から2.5kmの地点)と、鹿野駅(ししのえき/起点から5.1kmの地点)があった。標高差206.7m、最高勾配26.7パーミル(1キロ進んで26.7mの高低差)もある、まさに山を行き来する鉄道だった。橋りょう(鉄橋)も、続橋(つづきばし)、後渡川(ごわたりがわ)、赤川(あかがわ)と3カ所あった。

無許可で走った瓦斯倫車

もともとは、鉱山経営に参画していた神奈川県横浜市に本社を置く貿易商の増田屋によって、鉱山から切り出される鉱石を輸送する目的で、馬がトロッコを引く「馬鉄軌道」を1914(大正3)年に敷設したのが、この鉄道のはじまりだった。その後、増田屋から鉱山会社である松尾鉱業会社の直営へと移管され、馬鉄軌道のまま引き続き鉱石輸送が行われた。

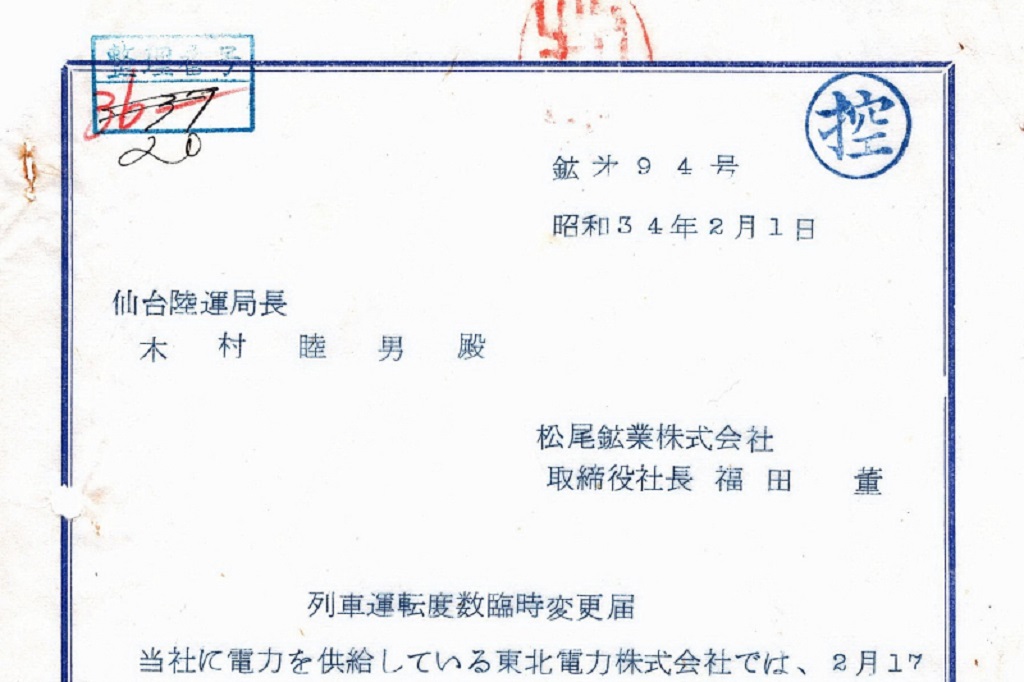

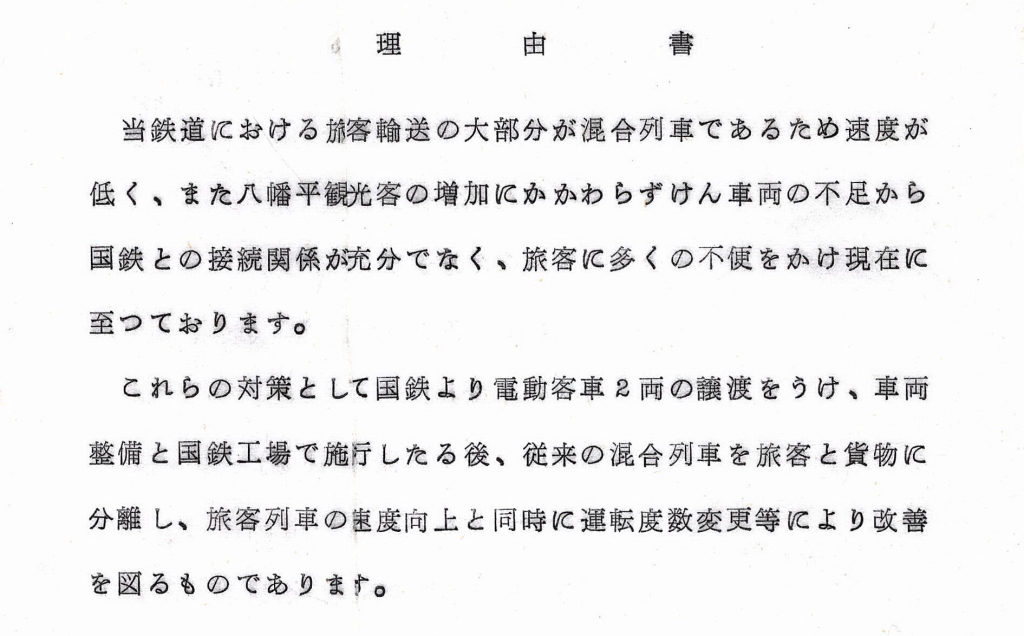

1929(昭和4)年には、鉱石輸送量の増加と効率化を求め、動力を馬から瓦斯倫車(ガソリンカー)に切り替えた。その後も1934(昭和9)年になると、さらなる鉱石輸送量が増加したため、蒸気機関車による輸送へと切り換えることを計画した。このためには、「専用鉄道」として、国(監督官庁)に届け出る必要が生じた。

そこで、鉱山を経営していた松尾鉱業は、瓦斯倫車から蒸気機関車へ動力を変更したいと申し出た。ところが、馬から瓦斯倫車に変更する際に「専用鉄道」の届出が必要だったことが発覚し、国の許可なく無届けで瓦斯倫車を走らせていたことが判明したのだった。今でこそ、大変な騒ぎになるところだが、当時はおおらかな時代だったのだろう。国は「専門知識がなかったので致し方のないこと」として、咎めることはなかった。