観光列車の取りやめと経営危機

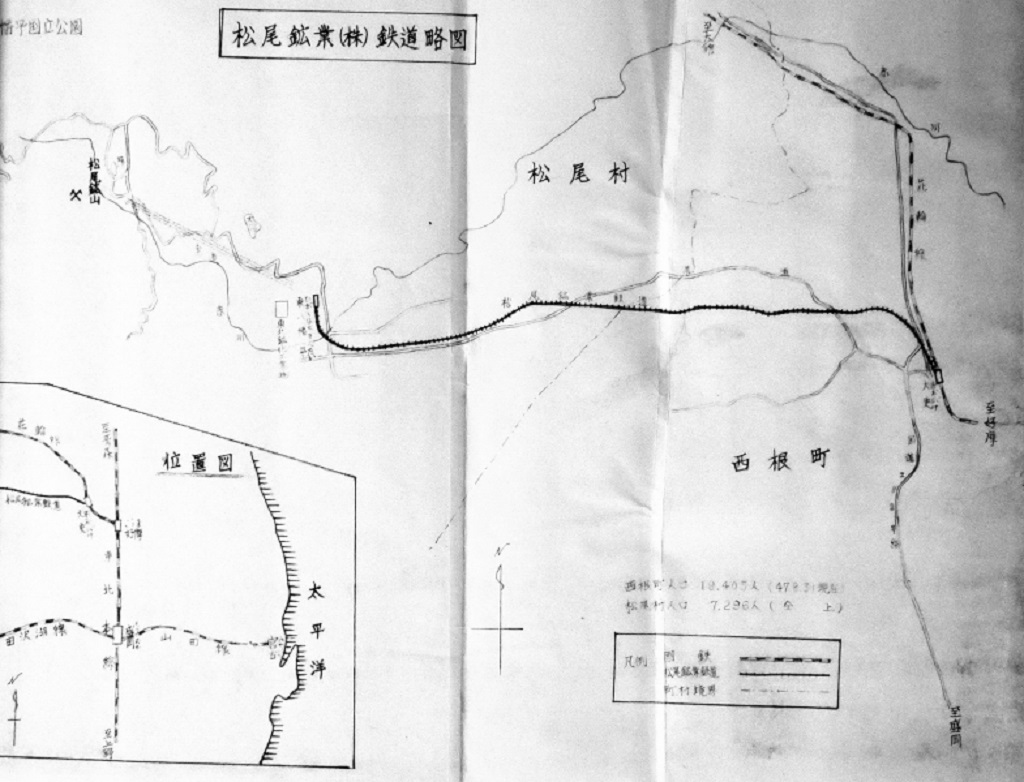

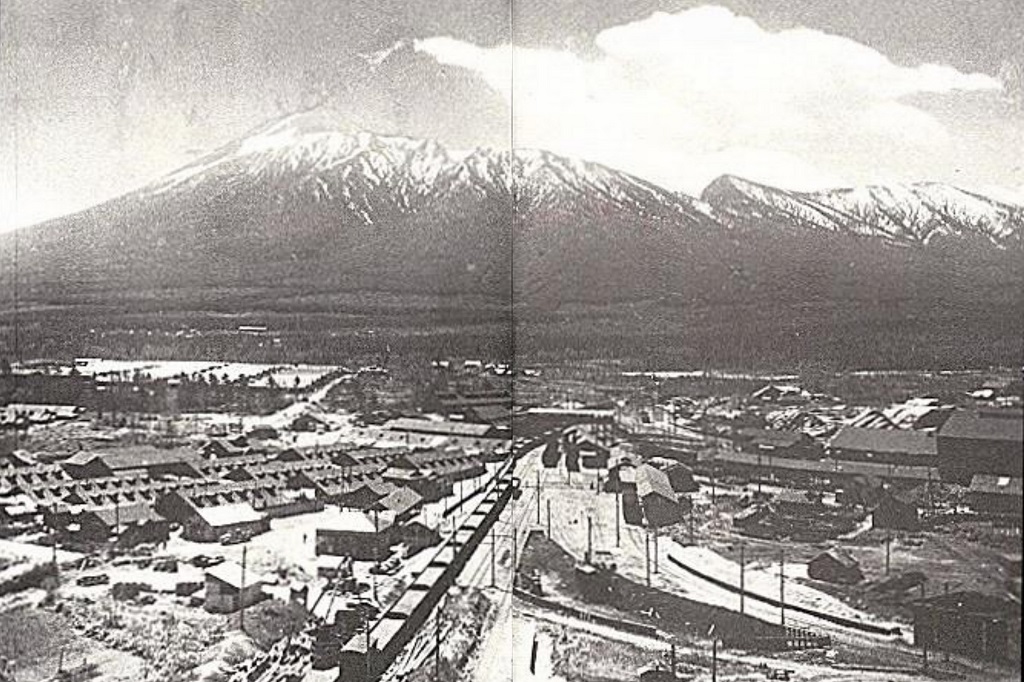

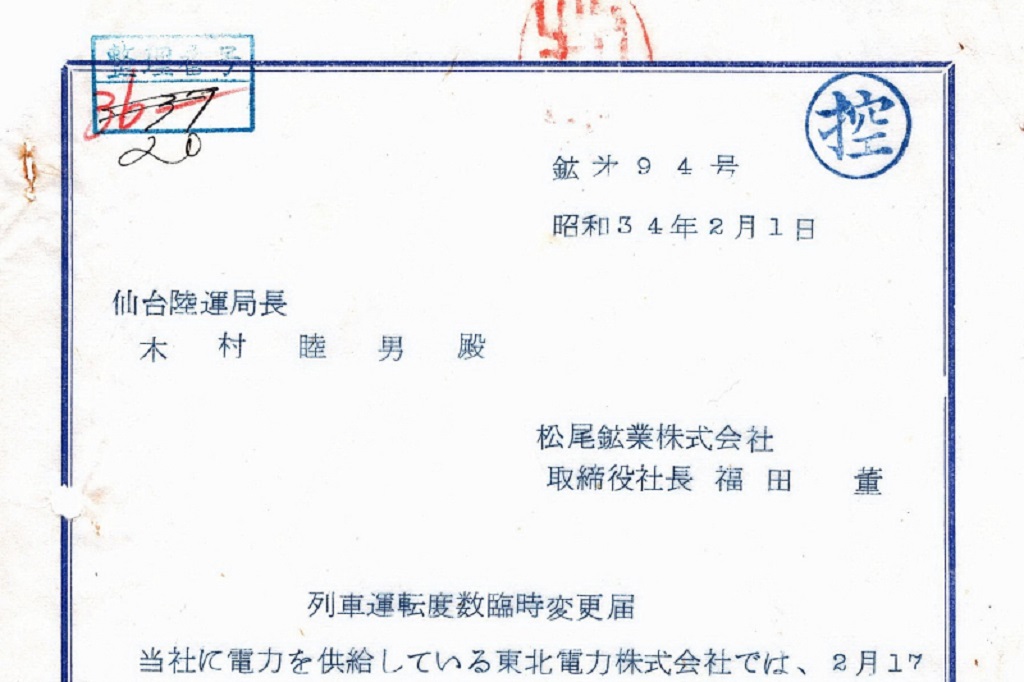

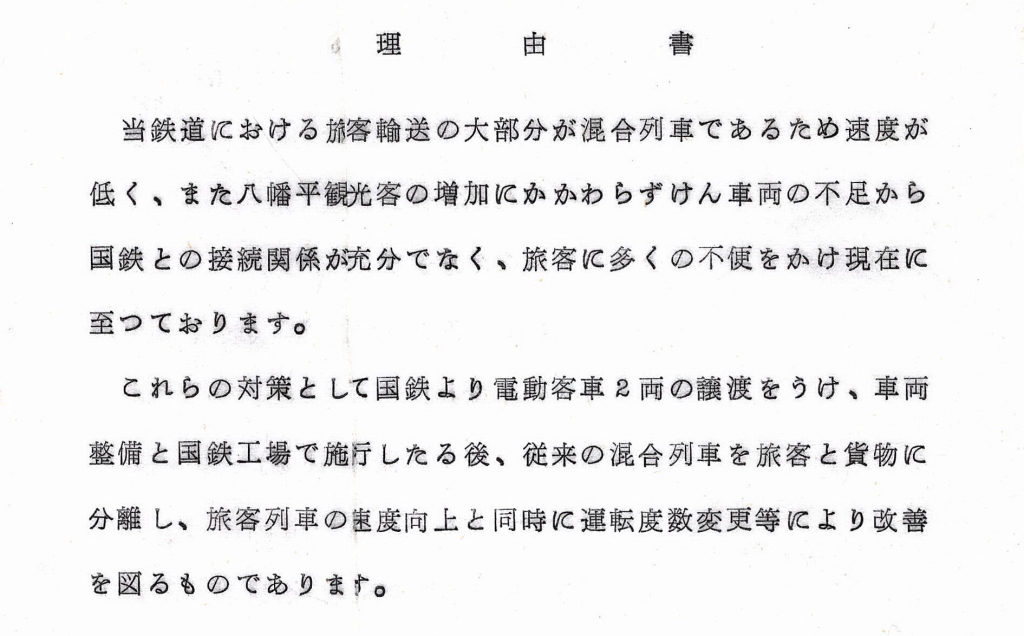

松尾鉱業鉄道が、本業の鉱山経営の悪化(繊維業界の不振などで斜陽化)により貨物列車の減少に歯止がかからない事態となっていたころ、観光客誘致として毎年運転していた国鉄からの直通列車の運行も、1968(昭和43)年の「紅葉八幡平号」を最後に行われなくなってしまった。その理由には、松尾鉱業による「国鉄への貨物運賃“未納”」が関係していたといわれる。

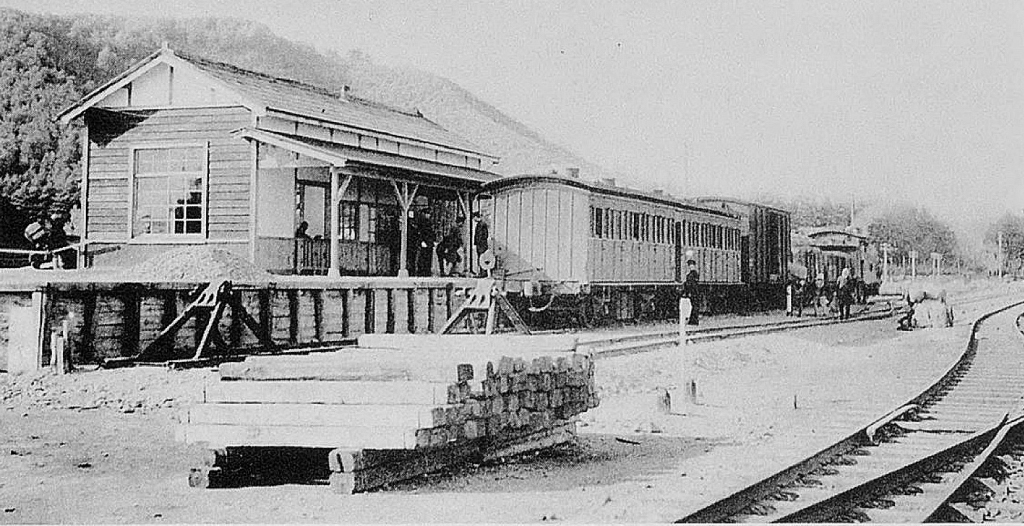

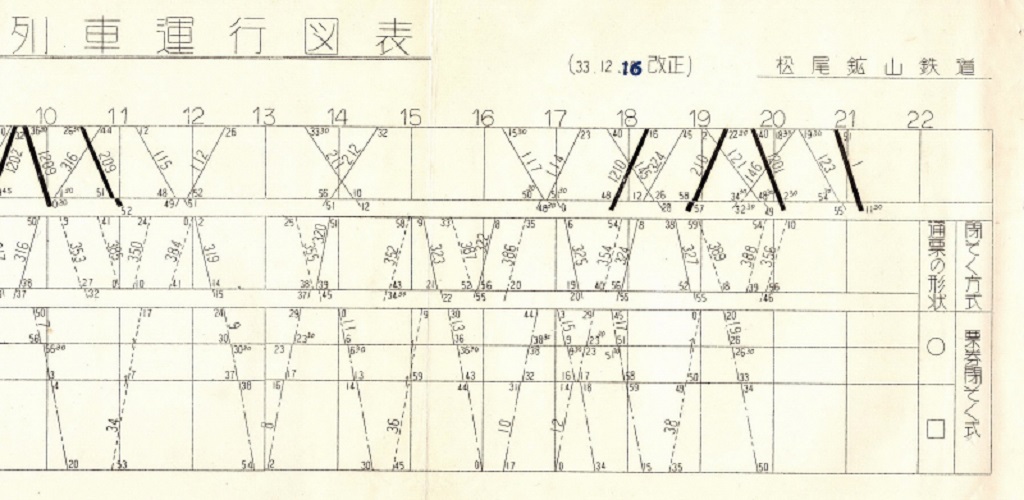

この翌年(1969/昭和44年)の1月には、松尾鉱業株式会社は更生会社となり、同年3月には上場を廃止している。この時の列車の運行本数は、貨物4往復、電車7往復にまで減少していた。観光客誘致どころではなくなってしまった松尾鉱山鉄道は、1970(昭和45)年3月に旅客運輸営業を廃止し、残る貨物列車も3往復となった。1972(昭和47)年4月には、鉱山の鉱石生産が中止され、在庫処分のためだけに貨物輸送は継続された。在庫処分に目途がたった同年8月になると、鉄道そのものを廃止することが社内決定し、同年10月10日付(最終運行は10月9日)で正式に廃止された。

それから53年が経った。今や地元でも、松尾鉱山は知っていても、鉄道の存在を知らない人が増えたという。この地に鉄道が走り、この場所に駅があったことすら語り継がれることもなく・・・・。鉄道とは、走ってこそ人々の日常に溶け込み、廃止になれば人々の記憶から消え去る。心がかよわない“鉄の生き物”とは、そんな存在なのだろう。

文・写真/工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。