「松尾鉱山鉄道」は通称だった

鉱山を運営していた松尾鉱山会社は、1934(昭和9)年から蒸気機関車による鉱石輸送を開始し、松尾鉱山専用鉄道と名乗った。同時に、それまでは黙認されていた従業員やその家族が鉄道を無賃(タダ)で利用することを国(監督官庁)は認めず、「専用鉄道たる貨物輸送以外の目的外利用」として、運賃相当額を支払わせることで、その利用を認めた。

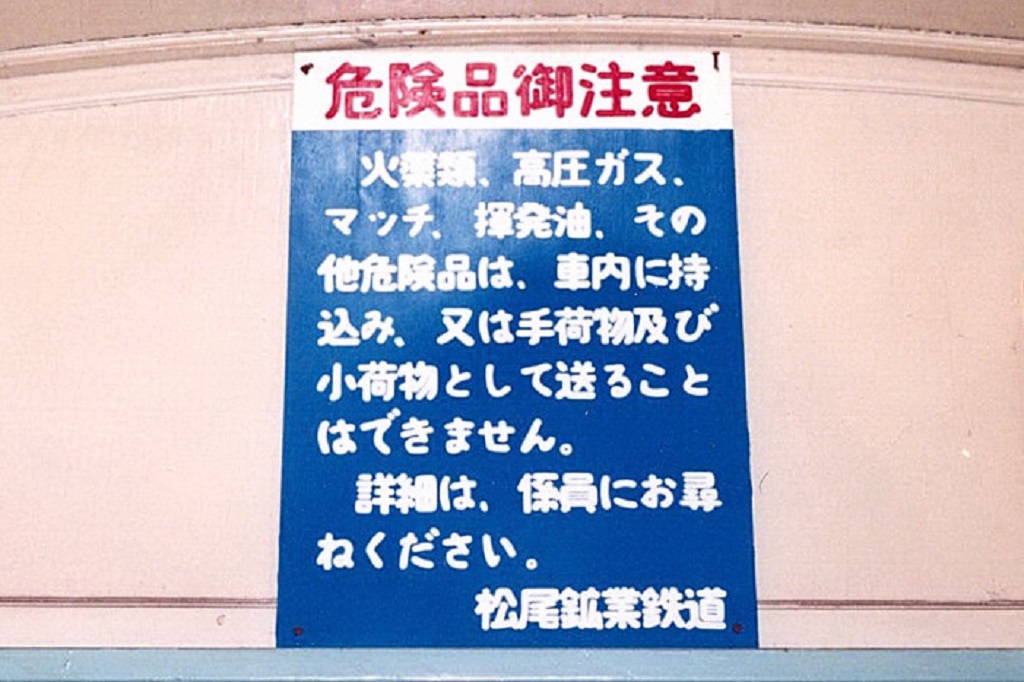

戦後になり、沿線住民からも「鉄道を利用できるようにしてほしい」と要望があがり、1946(昭和21)年に一般の旅客を乗せて営業運行ができる「地方鉄道」へと昇格させるための申請書を国に提出した。その理由は、「地方産業開発に資する鉄道」というものだった。当時の鉄道は、GHQの管理下に置かれていたため、直ちに許可されることはなかった。1948(昭和23)年になり、ようやく許可されたことで、「松尾鉱山鉄道」を名乗るようになった。

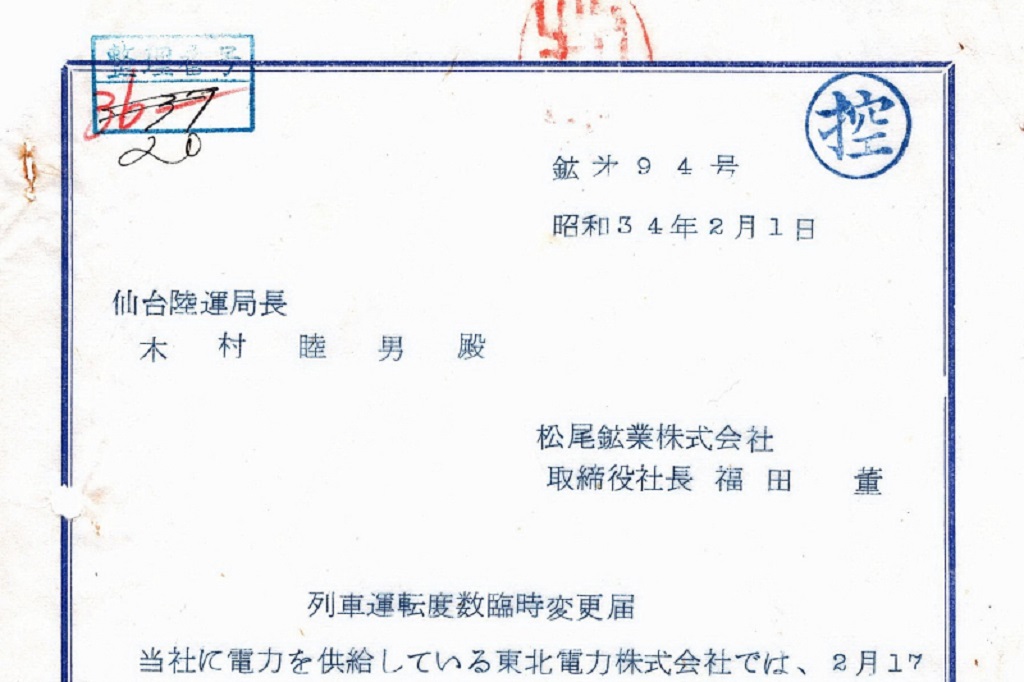

実のところ、国に届け出ていた会社名は「松尾鉱業株式会社」であり、あくまでも松尾鉱業株式会社松尾鉱業所の組織のなかの鉄道部門が運営するというスタンスだったのだ。結果、「松尾鉱山専用鉄道」や「松尾鉱山鉄道」という呼び方は、“通称”に過ぎなかった。

この鉄道に関する文献などで、松尾“鉱業”鉄道というものを目にすることもあるが、これも決して間違いではない。1965(昭和40)年に松尾鉱業の組織改革が行われ、鉄道の通称も「松尾鉱業鉄道」へと改められているからだ。馬鉄軌道15年、瓦斯倫車5年、鉱山専用鉄道14年、鉱山鉄道17年、鉱業鉄道7年であり、「鉱山鉄道」を名乗った期間は延べ31年間におよんだ。

国立公園の制定と観光客誘致

1956(昭和31)年に八幡平地域が国立公園に制定されると、次第に行楽客の利用が増加していった。八幡平観光ルートの玄関口として、一躍脚光を浴びた松尾鉱山鉄道の終点駅「屋敷台」は、のちに観光客にわかりにくいとして1962(昭和37)年1月1日から駅名を「東八幡平」へと改称した。

十和田・八幡平国立公園は、十和田湖、奥入瀬渓流、八甲田山、田代平湿原に代表される十和田・八甲田地域と、岩手山、八幡平、玉川温泉、秋田駒ケ岳に代表される八幡平地域とに大きく二分され、案内されることが多い。これは、制定された時期が戦前と戦後で異なることや、当初は「国立公園八幡平」と別名を冠するなど、こうした歴史的背景が関係しているといわれる。

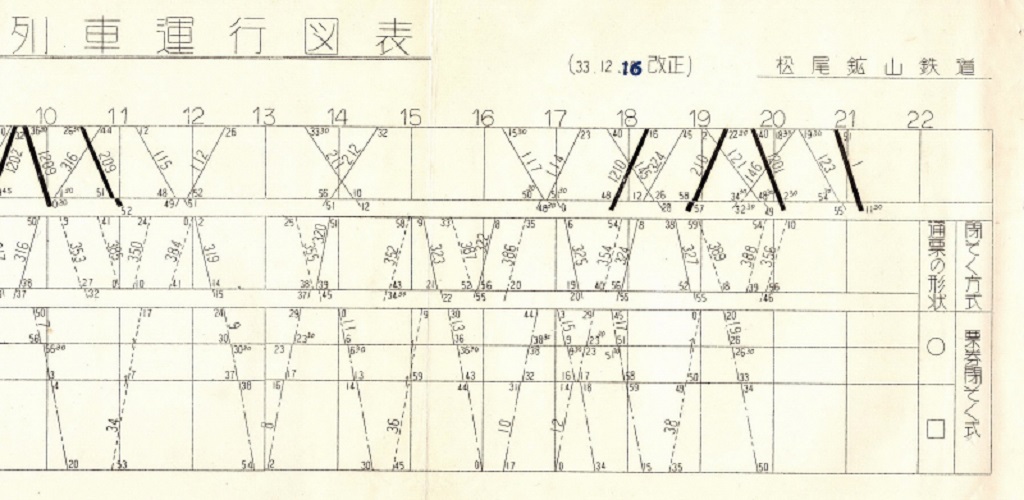

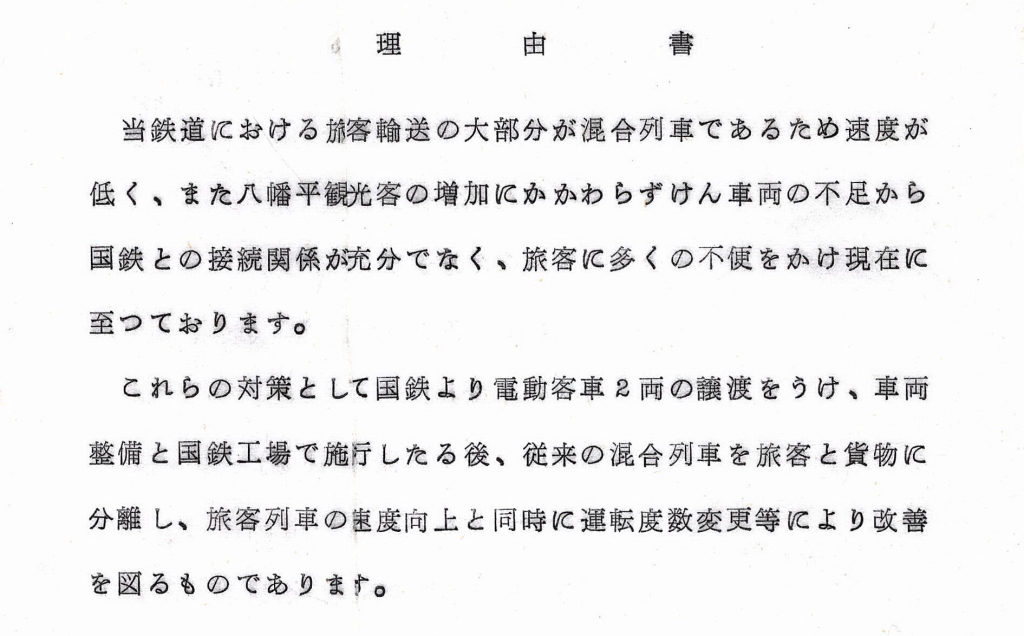

松尾鉱山鉄道は、年々増加する観光客に対応するため、1960(昭和35)年に系列会社として「八幡平観光」を設立し、観光輸送にも力を入れるようになった。1962(昭和37)年2月~4月の雪山シーズには、スキー客を当て込んだ臨時列車「急行・銀嶺八幡平号」を国鉄の上野駅から東八幡平駅まで直通運行させた。このスキー列車が好評だったため、夏には上野駅発の「急行・八幡平号」を東八幡平まで直通運行し、夏山登山客を誘致した。いずれも、東八幡平に朝到着する夜行列車として運行していた。

こうした臨時列車は毎年運行され、1964(昭和39)年からは国鉄の夜行列車を利用してもらい、仙台駅や盛岡駅から東八幡平駅を結ぶ直通列車が運行されるようになった。1966(昭和41)年には、紅葉期の登山客誘致にも乗り出し、盛岡駅発の直通列車の運行を開始した。この年は国鉄から中古電車を2両購入し、さらなる観光客輸送に注力した。