いまに姿を留める廃線跡

開業から42年が経過した1980(昭和55)年12月30日、唐沢鉱山軌道はその歴史に幕を閉じた。これは、鉱車による輸送量が限界を迎えていたほか、踏切渋滞、騒音・振動問題などもあり、新しいシステムでの鉱石輸送が行われることになったからだ。このシステムとは、ガソリンカーのレール跡(軌道敷跡)に大きなパイプを埋め込み、そのパイプの中を圧縮空気の力によって石灰石の入った“カプセル”を工場へと運搬するというものだった。このカプセルライナーは、現在も稼働をつづけている。

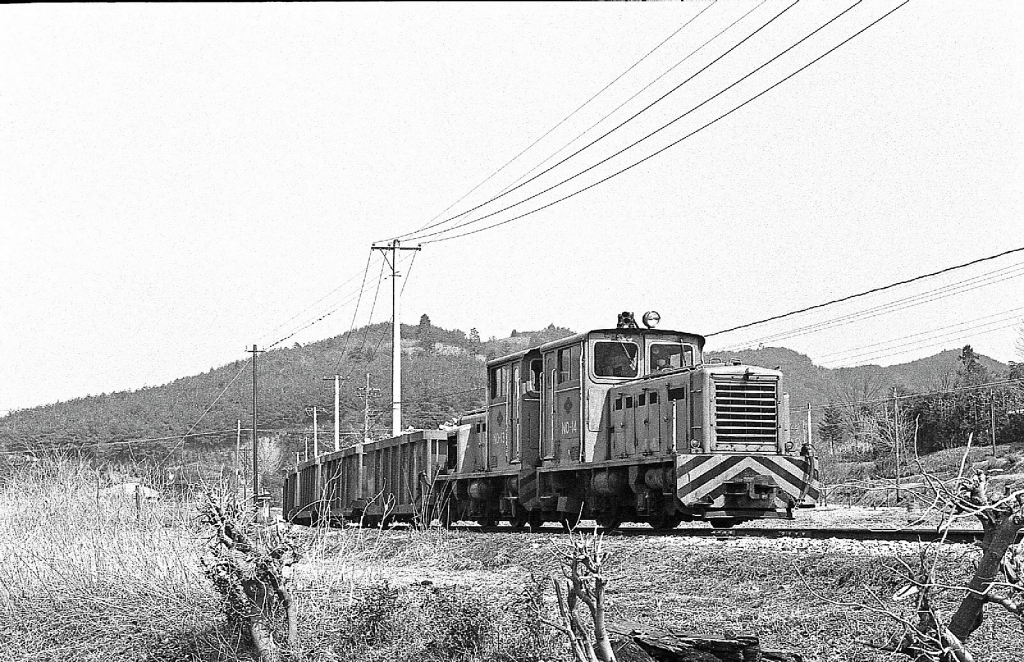

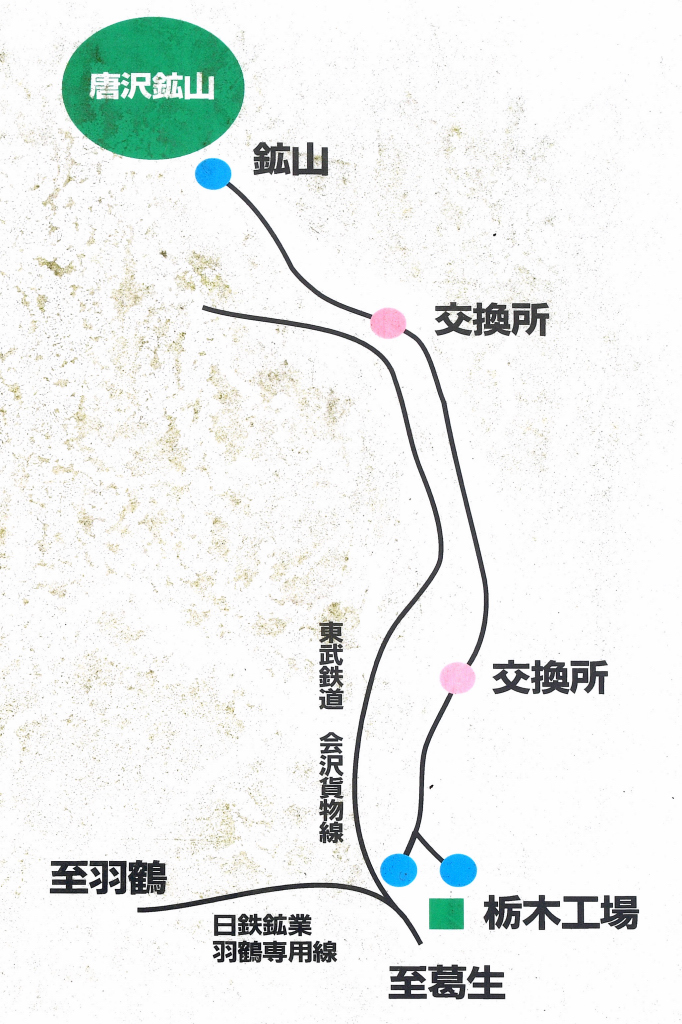

唐沢鉱山軌道の廃線跡は、全線にわたり「カプセルライナー」に転用されたため、当時の軌道敷(レール跡)は容易に確認することができる。この用地は、現在も住友大阪セメントの私有地であり、ゆえに廃線跡が宅地や農地に転用される心配はなく、今でも完全な形で遺っている。山側の列車交換所の先では、東武鉄道の廃止貨物線「会沢線」と並走する区間があった。そこは今でも、会沢貨物線の廃線跡を含め、当時の面影を見ることができる。

遺された軌道敷を見ているだけで、不思議と”忘れ去られていた記憶”がふとよみがえることがある。今回は、私の幼少期と重なる年代のお写真を田中義人さんからご提供いただき、ただただ感謝である。廃線跡と思い出探しは、これからもつづく。

文・写真/工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。