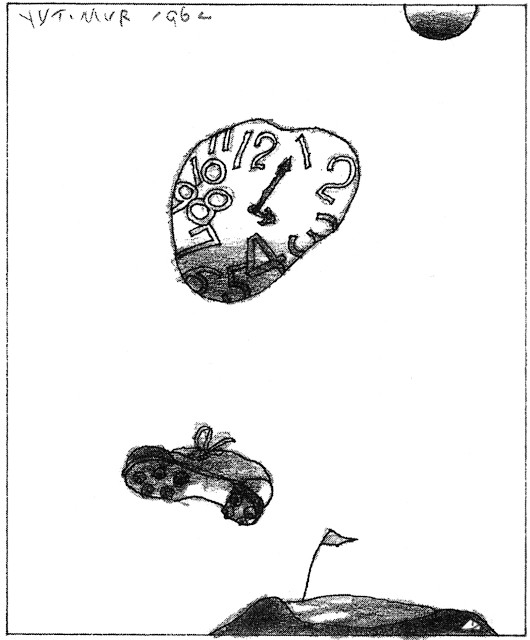

3番ホール第2打地点、別次元に迷い込んだと錯覚する

1870年ごろ、半島の先端にあるキャンベルタウンの有力者が集まって、わが町にもコースを造ろうと決議する。エディンバラに派遣された3人の使者は、当時早くも全英オープンに4勝していたオールド・トム・モリスに白羽の矢を立て、設計を依頼する。

「そこは砂丘かね?」

「これ以上望むべくもない砂丘です」

「よろしい。1ヵ月ほど滞在することになるので、宿を頼む」

エディンバラから馬車で3日間、彼はキャンベルタウンにやってくると、翌朝には数キロ離れた「マクリハニシュ」(Machrihanish)の海岸に立って、早くも徘徊が始まった。古い記録によると、コース近くの館に泊まった彼は寝食忘れてスケッチに耽ること20日間、ついに比類なきリンクスコースのデッサンが完成する。

「1番では、いきなり左側に広がる大西洋を越えて、己れの飛距離と相談しながら右に横たわるフェアウェイを確保しなければならない。海越えから逃げる臆病者には、右側随所に深いバンカーと苛酷なラフを用意しよう」

彼は、キャンベルタウンの有力者たちに図面を広げて説明した。

「この地の起伏は秀逸の一語、私にも球の転がりが予測できない。しかし、これこそ神からの贈り物である。手心を加えたのはティグラウンドと、グリーンの入口部分だけ。ここでプレーする者は、ゴルフがアンジュレーションと戯れる知的なゲームだったことを、改めて思い知るに違いない」

1876年の初夏、バック・ティから6228ヤード、フロント・ティから5960ヤード、パー70のザ・マクリハニシュ・ゴルフクラブが発足する。

この地から立ち去るとき、トム・モリスはこのように言い残していった。

「3番ホールの第2打地点から、皆さんは別次元に迷い込んだと錯覚するだろう。私でさえ、時計の針が止まった空間と遭遇して戸惑ったほどだ」

さて、夢にまで見たコースに辿り着いた私は、スパイクが宙に浮いた感じのまま1番ティに向かおうとした。と、ニック・ファルドに似たプロショップのお兄さんが呼び止める。

「あのう、ここには一つの儀式があります。バック・ティの横から大西洋に向かって、傷ボールがあったら思いきり叩いてください」

「なぜ?」

「生贄です。これでもう、1番の海越えは大丈夫!」

石頭揃いのスコットランド人にしては上出来のジョーク。そこで傷ボールを茫洋の海原に打ち放ったところ、スライスだった。やれやれ。

1番、フロント・ティから413ヤード、パー4。2番も375ヤードのパー4だが、2打目では川を越えてグリーンまで大きく打ち上げるあたり、実際には400ヤードと見たほうがよろしい。1ヤードでも短いと、ボールは崖下まで戻って水中に消える仕組みである。

そして問題の3番、356ヤード、パー4のティショットは、砂丘特有のピラミッド状突起が深い草に覆われ、それが門扉のように左右に分かれて立つ中間に向かって放たねばならない。門の彼方には、一体何が待ち受けているのだろう。期待に胸弾ませて入口から下を見た瞬間、思わず声をあげた。

奇っ怪なディユーンの稜線に遮られて海は見えないが、絶えず地底から波の音が響き、長い草が見渡す限り渦巻く荒涼の盆地一面、太古のままの姿をとどめている。まるで1億年もタイムスリップしたような風景の中に、朱色も鮮やか、ピンフラッグがはためいていた。

各グリーンは完璧に整備され、途方に暮れるほどの起伏に満ちて4パットを誘うが、さらにスリリングなのがティショットの落とし場所。わずかな面積にミクロの狙いをつけてみろと、全ホールが唆す。

トム・モリスが仕掛けた迷路に蹂躙され、ようやく地底から這い出た私は、懲りもせず再び異次元の恍惚を求めて1番ティに引き返した。初夏の陽は長い。日没まで、まだ8時間もあるぜ。

夏坂健

1936年、横浜市生まれ。2000年1月19日逝去。共同通信記者、月刊ペン編集長を経て、作家活動に入る。食、ゴルフのエッセイ、ノンフィクション、翻訳に多くの名著を残した。毎年フランスで開催される「ゴルフ・サミット」に唯一アジアから招聘された。また、トップ・アマチュア・ゴルファーとしても活躍した。著書に、『ゴルファーを笑え!』『地球ゴルフ倶楽部』『ゴルフを以って人を観ん』『ゴルフの神様』『ゴルフの処方箋』『美食・大食家びっくり事典』など多数。