2人のお魚博士が海を調査

5月のゴールデンウィークが過ぎたころ、京都大学のお魚博士、田中克先生から連絡がありました。京都大学は、2003年にフィールド科学教育研究センターを発足し、森から海まで全体を思考研究する学問「森里海連環学」を提唱しています。田中先生はその初代センター長で、日本を代表する魚類学者です。

「大津波のあとの海がどうなっているか、調査に行きます」

と言うのです。一日千秋の思いで待ちました。顕微鏡で観察されていた田中先生が、おっしゃいました。

「畠山さん、大丈夫です。カキが食い切れないほど植物プランクトン『キートセロス』がいます」

それはわたしにとって、神の言葉のように聞こえました。カキのえさは植物プランクトンです。顕微鏡で観察しなければ見えないようなものを、どうやって食べているのでしょうか。

一個のカキは、呼吸のために1日200リットルもの海水を吸っています。人間だってすごくたくさんの空気を吸っていますよね。その海水を、えらという器官に通します。えらのすき間にプランクトンをひっかけるのです。

カキの大好きなプランクトンは、「キートセロス」といって、すごいトゲがあり、別名トゲプランクトンとも呼ばれています。カキが呼吸するたびに、食べ物がひっかかってくれるのです。

田中先生は、こう言葉を続けました。

「今回の津波を冷静に判断すると、被害が大きいのは干潟を埋めた埋立地です。川や背景の森林はほとんど被害はありません。海が攪拌されて養分が浮上してきたところに、森の養分は川を通して安定的に供給されています。海の生き物は戻ってきます。

畠山さん、『森は海の恋人』は真理です。反対に、背景の森林が壊れていたら、海の復活は困難だったでしょう」

わたしはこの言葉に勇気をもらいました。海のガレキが片づき、養殖筏を浮かべれば、家業は続けられることを確信したのです。

京都大学で「魚の心理学」を研究してい益田玲爾先生も調査に参加してくれました。1年のうち100日は海にもぐっていて、魚の言葉がわかるという先生です。まだ、大津波から2カ月しかたっていない海にもぐるというのです。

気仙沼だけで1,000人を超す人が亡くなり、200人以上が行方不明のままでした。そのような海では、何が待ち受けているかわかりません。そう伝えたのですが、

「千年に1度のことですから」

と、スルリともぐってしまったのです。上がってくるまで、心配でたまりませんでした。海から上がると、 益田先生はこうおっしゃったのです。

「海の中は、食物連鎖がつながりはじめています。キヌバリの幼魚がいます。沈んでいるフォークリフトから、アイナメが出てきました。海底は一面、ホタテ貝だらけでびっくりしました」

「あー、うちのホタテだ」

息子たちはうめき声をあげました。

「海は死んでいない。生きてる」

「いがった、いがった(よかった、よかった)」

と、息子たちと喜びをかみしめたのでした。

…つづく「じつは、フランスで「日本のカキ」が大絶賛を浴びているワケ…疫病の大ピンチを救った、三陸《宮城種》のスゴイ生命力」では、フランスの河口から広葉樹の森を遡っていく。

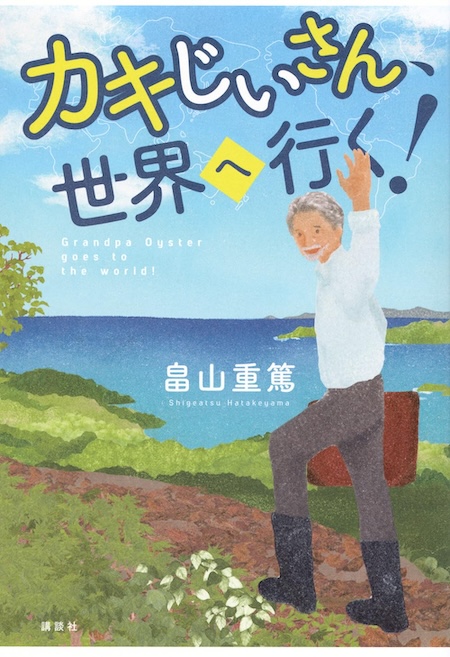

連載『カキじいさん、世界へ行く!』第20回

構成/高木香織

●プロフィール

畠山重篤(はたけやま・しげあつ)

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。『漁師さんの森づくり』(講談社)で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』(文藝春秋)で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい:命と地球をはぐくむ「鉄」物語』(小学館)で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』(北斗出版)、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』(ともに文藝春秋)などがある。2025年、逝去。