日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ?」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解が分かった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

文、画像/おと週Web編集部

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる? 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

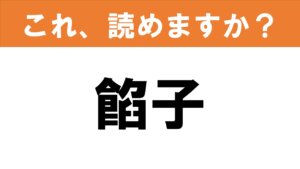

難易度:★★☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

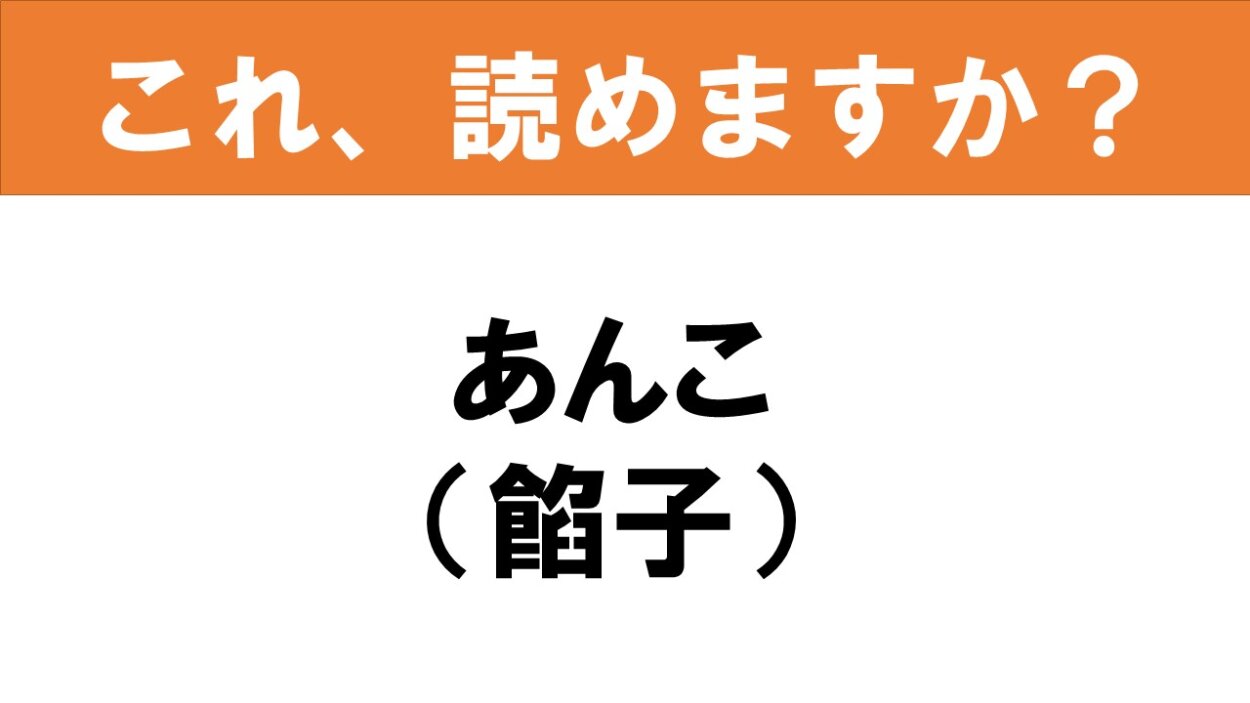

正解: あんこ

「餡(あん)」という漢字は中国では「肉や野菜などを刻んで調味料とともに練り合わせた詰め物」のことを指していました。

それが日本に伝わり、仏教文化の影響で肉が使えないかわりに、豆を使った甘い「餡」が作られ、それが発展していきました。

江戸時代に入ると、甘さが重要視され、とくに小豆の甘煮(しろあんやこしあん)や、つぶあんが定番化。これにより、「餡」が甘い小豆を煮たものを指す意味として広まりました。

江戸時代には、庶民の間でも和菓子が普及したことから、餡=小豆の甘煮という認識が一気に定着したのです。

「餡子」と「餡」、どちらも使われますが、「子」は、「小さくてかわいいもの」「柔らかいもの」といった意味をもつ、親しみをこめた言葉の語尾です。

つまり、「餡」そのものに「甘くて美味しい」「親しみやすい」といったニュアンスを加えるために子という漢字がつけられたといわれています。

あんこには「こしあん」「つぶあん」がありますが、関西ではこしあんが好まれ、関東以北ではつぶあんが好まれる傾向にあります。

とくに、公家文化・茶道文化の中心地である京都では、こしあんのほうが舌触りがなめらかで、見た目にも美しいことから、「品のある餡」として、こしあんが好まれています。

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】 何問わかる? 過去に出題された難読漢字の読み方に挑戦!!