一つひとつの手間を惜しまない甕仕込みを守る

創業以来変わらないのは「甕壺仕込み」だ。蔵の中には地中に埋まった甕が60個ほど並ぶ。米麹と水を発酵させる一次仕込み、さつまいもを加える二次仕込み、今では少ないが全てに甕を使う。

「甕は一つひとつ微妙に形も違うので発酵も甕によって違い、必然的にブレンドをします。小さな仕込みになるので発酵の状態もよくわかります」

1度に大量に均一に仕込めるタンクに比べれば、手入れも含め、大いに手間がかかる。でも、言葉の端々から、どの工程にも丁寧に向かい合う職人仕事なのが伝わってくる。甕には微細な穴がたくさんあって、そこに住み込んだ微生物が生む個性などもあり、“味が出る”のだとも。

麹米にタイ米が使われているのも興味深い。かつては破砕米を使っていたそうだが、平成の米不足の折、タイ米を試したらいい麹ができることに気がついた。

「サバけがよく、作りやすいだけでなく、芋の個性が出やすい」のだという。変わらぬものを変えず、一つひとつ積み重ねられてきた。

『八幡』にはその年の最後の蒸留分を、さらしで浮いた油だけを取り、35度とほぼ加水せず出す『ろかせず』もある。『八幡』の旨さがぎゅうっと詰まった逸品だ。その旨さの中にはコツコツと焼酎作りに向かい合うふたりの姿と手仕事も凝縮されている。思い浮べればさらに感動もひと塩だ。

父・高良武信さんと息子の武英さん。繁忙期の芋処理のお手伝い以外は、スタッフは4名。家族経営の小さな蔵だ。

蔵を訪れる少し前に、共に焼酎造りを行っていた武英さんの弟・信彦さんが急逝された。そんな中で快く取材をお受けいただいたことに感謝申し上げます。合掌。

『高良酒造』@鹿児島県南九州市

[名称]鹿児島県南九州市川辺町宮4340

[電話]0993-56-0181

撮影/鵜澤昭彦、取材/池田一郎

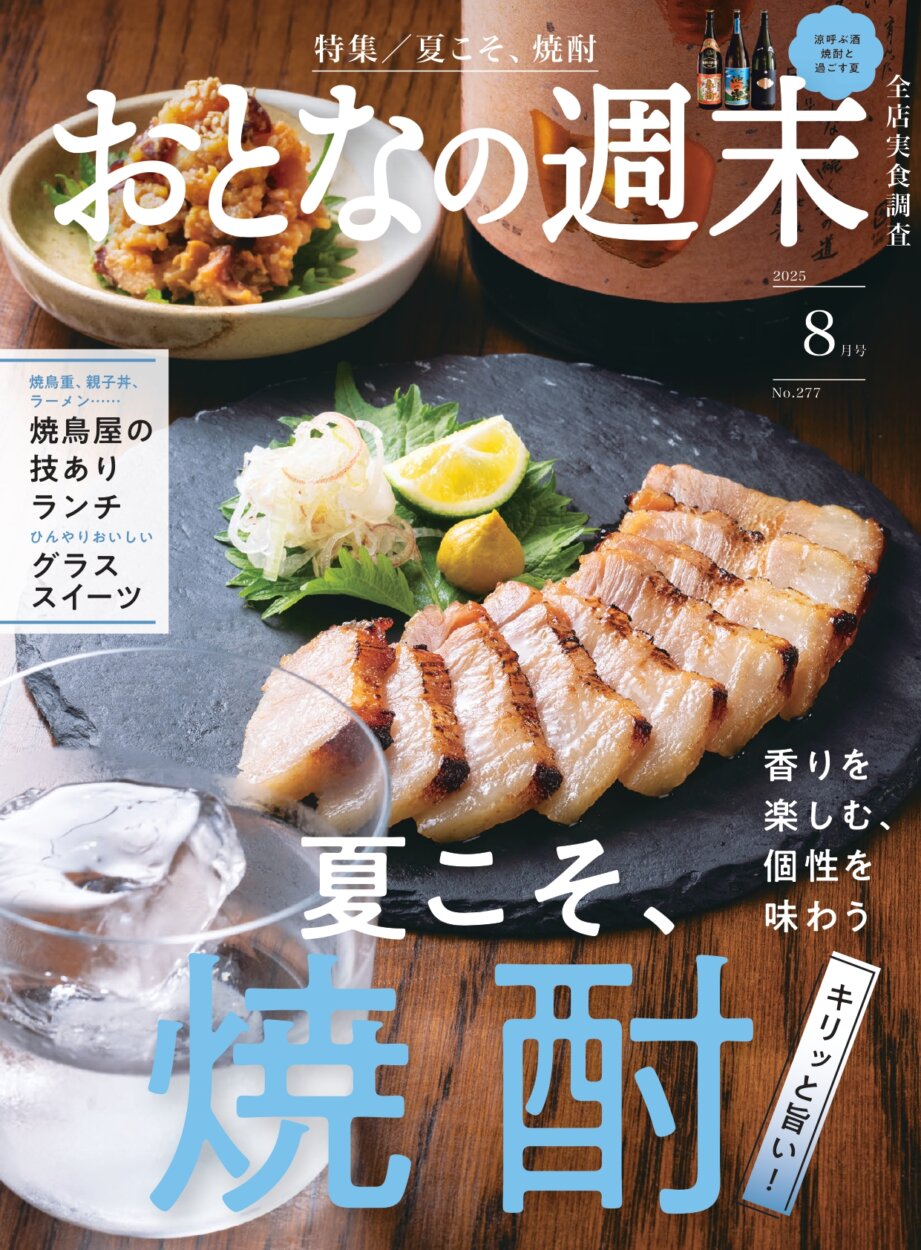

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年8月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「【厳選】茶割が旨い焼酎酒場2軒! 緑茶、ほうじ茶、玄米茶 種類豊富な茶割が楽しめる」では、東京にあるいまどき焼酎酒場をレポートしています。