モダンな私鉄駅として開業

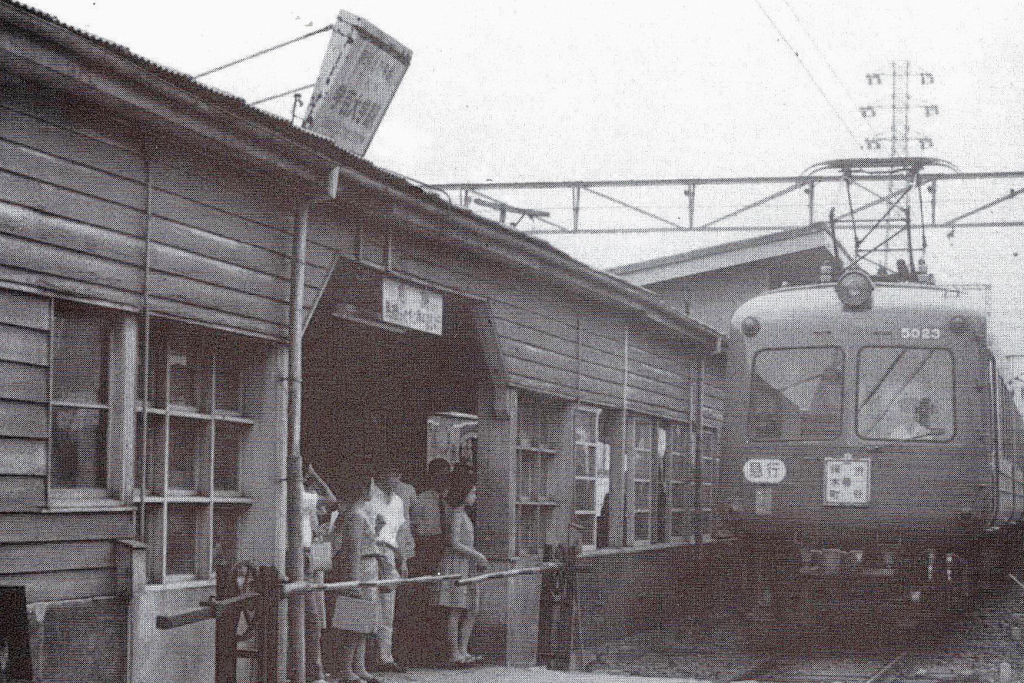

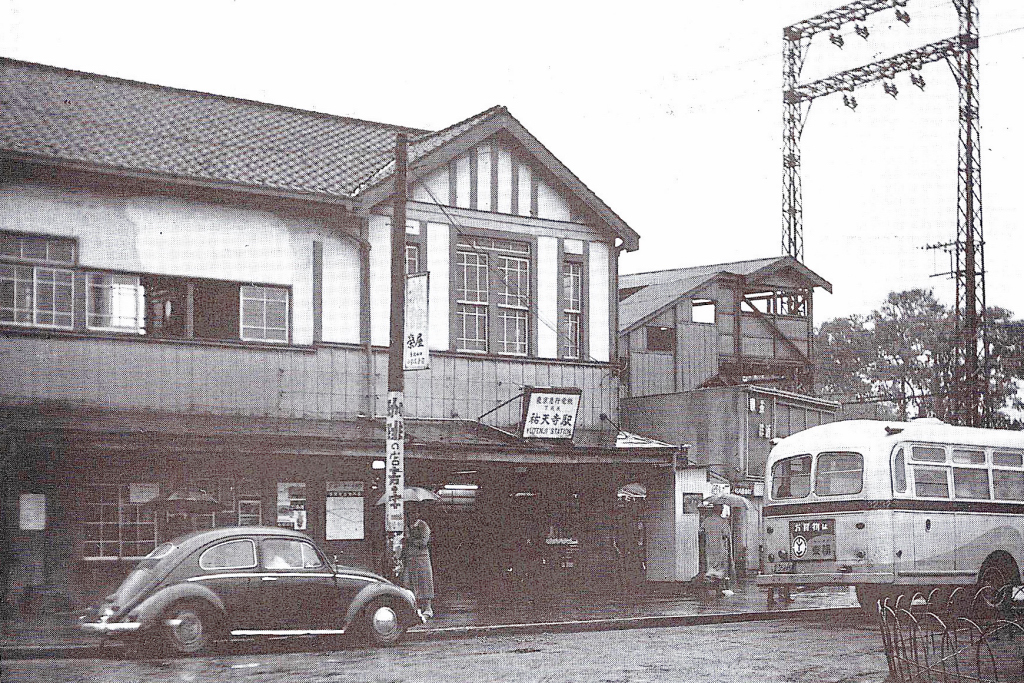

中目黒駅と自由が丘駅の間にある祐天寺、学芸大学、都立大学の3駅のうち、開業時から駅名が変わらないのは祐天寺駅だけだ。開業時の祐天寺駅には、東口に駅舎があり、木造2階建てのハーフティンバー様式と呼ばれるモダンな駅舎が建てられていた。当時の私鉄としては珍しい、駅前にロータリーを備えた駅で、その建設には地元“祐天寺”の協力があったといわれる。

1955(昭和30)年になると、上り線側に西口を開設し、1964(昭和39)年には東口駅舎を、駅の高架化工事に合わせて駅ビル(地上3階、地下1階)へと建て替えられた。この駅ビルは、駅舎の改良(通過線設備)工事により解体され、2018(平成30)年に新しい駅舎へと生まれ変わった。

1971(昭和46)年には、駅改札業務自動化のモデル駅として学芸大学駅、桜木町駅とともに、自動改札機が導入された駅でもあった。

店舗になった旧地下駅跡

学芸大学駅は、開業当初は当地の地名にちなんだ「碑文谷(ひもんや)駅」と呼ばれていた。当時、駅の周辺は麦畑と竹林が覆い茂っていたといわれる。1930(昭和5)年ごろから急速に宅地化が進み、1936(昭和11)年に駅至近に開校した「青山師範学校」にちなみ、駅名を碑文谷から「青山師範」へと改称した。その後、→第一師範→現在の学芸大学と、駅名は変遷した。

この学校は、東急電鉄の前身である東京横浜電鉄が誘致したものだった。現在、当地に学芸大学はなく、紛らわしいという苦情が寄せられたこともあったそうだ(東京学芸大学附属高等学校は現在も最寄り駅となっている)。何度となく駅名を変える動きもあったが、近年実施された駅名変更に関する住民アンケートでは、反対意見が多く寄せられた。この結果、地域に根差した駅名として今日を迎えている。

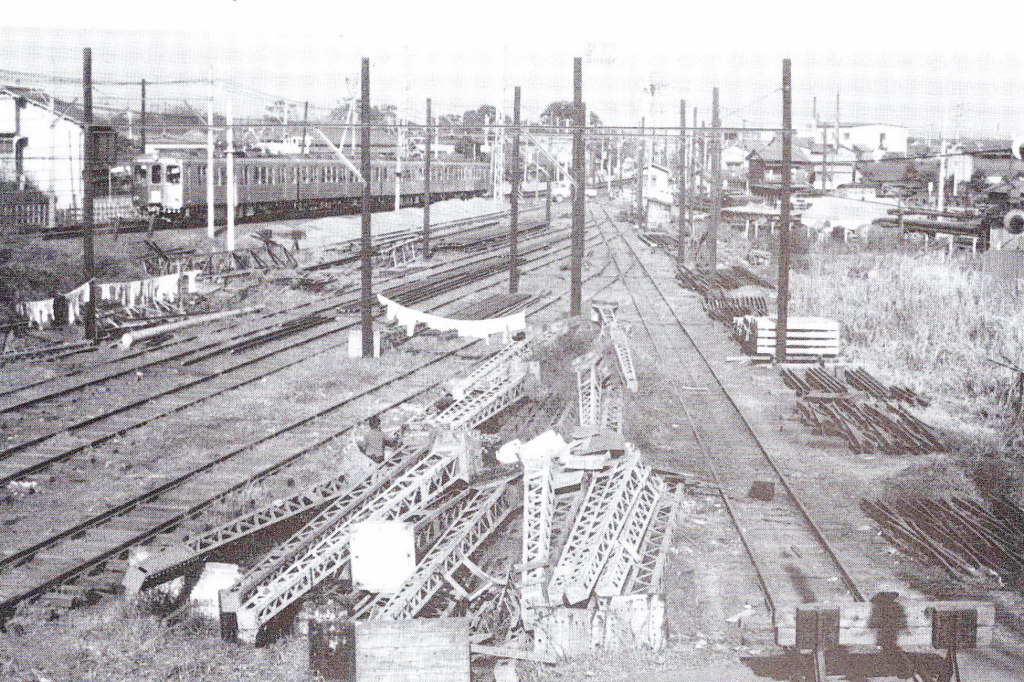

この駅には、旧線時代の鉄道遺構が残されている。高架化工事の際、線路沿いには店舗や住宅が密集していたため、新たに用地を確保することは困難であり、手狭な用地で工事を進めざるを得なかった。プラットホームは、上り線と下り線の間にあり、その先端に駅舎(改札口)があった。工事が進むとこの駅舎が邪魔になり、移転させる必要が生じた。そこで苦肉の策として、工事期間中は駅舎を線路の直下(地下)に設置することになった。その痕跡は、今も学芸大学駅の地下に遺されている。

現改札口を出た東口側(改札口に向かって左手)の壁沿いには、閉ざされたシャッターがある。この中に地下へと降りる階段が存在するのだ。この地下空間には、近年まで店舗として居酒屋が入居していたが、現在は閉店しているため、その姿を見ることはできない。この地下へと降りる階段こそが、高架化工事の際に設けられた旧地下駅へと通じる階段なのだ。その先にある地下空間(店舗スペース)は、駅事務室や改札口があったところだ。地上部には、高架下を駅の裏手にまわると、この地下空間から当時のプラットホームへと上がる階段も残されているのだが、こちらも今はシャッターで閉ざされており、確認することはできない。

この店舗を利用した人のなかで、この空間に(高架化工事中の)改札口があったことを知る人は、どれほどいるのだろうか。高架化工事で消滅した旧線跡は、このほかにも平成の中頃までは、小さな河川にかかる橋台跡が学芸大学駅~都立大学駅間に見ることができた。しかし、現在は撤去されており、現存しない。いまなお残る旧線跡の痕跡は、この地下駅舎遺構だけだろう。