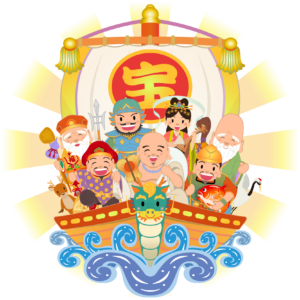

「7月29日」。今日は何の日でしょう?答えは「七福神の日」!恵比寿天・大黒天・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人(じゅろうじん)・布袋尊という七柱の神様の日です。それぞれの神様がもたらしてくれるご利益と、室町時代から続く「七福神めぐり」をご紹介します。

7つの災難を除き、7つの幸福を授けてくれる「七福神」

「7(しち)に29(ふく)」の語呂合わせが由来の記念日。

古く日本で親しまれている「七福神」は、恵比寿天・大黒天・毘沙門天・弁財天・福禄寿・寿老人・布袋尊という七柱の神様の総称です。しかし、日本の神様は恵比寿天で、大黒天・毘沙門天・弁財天はインドから、福禄寿・寿老人・布袋尊は中国から渡ってきた神様です。

ではそれぞれの神様、どんなご利益があるのでしょうか?

右手に釣り竿を持ち大きなタイを抱える恵比寿天は、日本代表の神様で商売繁盛や五穀豊穣を。富財・福徳を担当するのは、打出の小槌と大きな袋を背負っている大黒天。唯一の女神で琵琶を抱えている弁財天は、音楽や芸事、知恵の神であると同時に財福の神とされています。甲冑姿で邪鬼を踏みつけている毘沙門天は、上杉謙信をはじめとする戦国武将たちから武神として信仰を集めました。長い頭と白い髭が特徴の福禄寿は道教の神で、子孫繁栄、財運招福、健康長寿を。杖をもった寿老人は長寿延命、諸病平癒を。半裸で太鼓腹の布袋尊は笑門来福、夫婦円満、子宝のご利益をもたらします。

室町時代の頃から、七福神を祀っている寺社を巡拝すると「7つの災難が除かれ7つの幸福を授かる」と言われ、当時の庶民の間に「七福神巡り」としその信仰が広がります。江戸時代中期以降には、江戸各地で盛んに行われるようになりました。

巡拝は、1月1日から7日までの正月松の内の間に行うのが良いとされていますが、通年で巡拝を受け付けている神社仏閣も多いため、自分の都合に合わせて巡ることができます。

神社仏閣ごとで異なる「七福神めぐり」

有名な七福神巡りは「大阪七福神(大阪)」「谷中七福神(東京)」「都七福神(京都)」で、このほかにも全国各地にはたくさんのスポットがあり、たくさんの人が巡拝し賑わっています。

通常は7カ所の神社仏閣を巡る七福神めぐりですが、京都市の「泉山(せんざん)七福神めぐり」は、他の地域とは異なり9カ所の神社仏閣を巡拝します。七柱の神様に加えて、長寿・健康のご利益がある愛染明王と良縁・諸願成就のご利益がある楊貴妃観音の九福神を巡ります。「九」は中国では最大の吉数を表し、「久しく」福が続くようにという意味を込めて、1951年(昭和26年)から成人の日に行うようになったそうです。

地域や神社仏閣ごとの違いも楽しみつつ、幸福を授かるために出かけてみてはいかがでしょうか。