1945(昭和20)年8月15日の「玉音放送」から半月が過ぎた8月30日、連合国軍最高司令官ダグラス・マッカーサー元帥は、厚木飛行場(神奈川県大和市、綾瀬市)へ降り立った。そして、9月2日の降伏文書調印式を経て、連合国軍による「日本の占領統治」がはじまった。人々と物資輸送の要となる“鉄道”も、連合国軍最高司令官総司令部の指揮下に置かれた。連合国軍は、専用の列車や車両を用意するように要求した。「占領下の鉄道」とは、どんなものだったのか。戦後80年の陰に埋もれた“占領下の鉄道史”の1ページをふりかえってみたい。

※トップ画像は、ジーン・マリー・フェアクロス・マッカーサー夫人(右から2人目)とともに連合国軍特別列車に乗車する将軍夫人ら。展望車の柵に取り付けられたテールマークには、米国第8軍の“8”とその列車名である“Octagonia(オクタゴニアン)”の名が記されている=1948年撮影、所蔵/JLNA

連合国軍鉄道輸送司令部

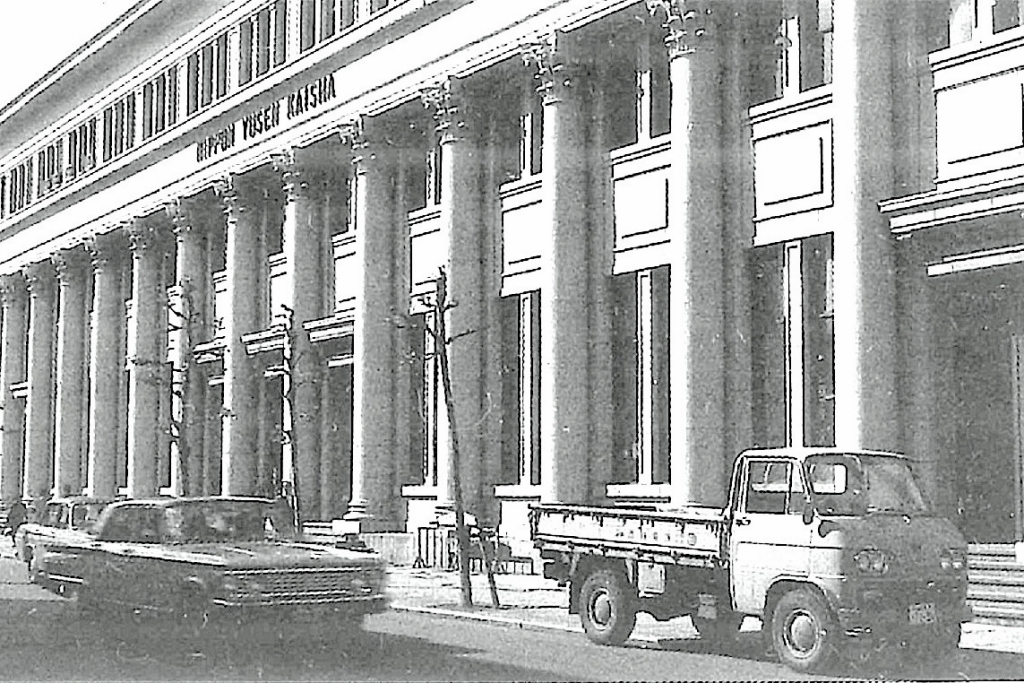

占領統治下における日本には、アメリカに続きイギリス、中華民国、ソ連(当時)、オランダ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、フランスなどの占領軍が進駐した。日本の鉄道が、国鉄・私鉄を問わず、連合国軍総司令部(GHQ)の指揮下にあった第3鉄道輸送司令部(3rdMilitary Railway Service/MRS)の管理下に置かれた。

占領統治下における日本の鉄道への指示・命令(=指令)は、その下部組織である地区司令部 (DTO) を介して、鉄道司令部 (RTO) が行った。まずは国鉄(当時は運輸省)に対して、目的に応じた客車や貨車の供出(=接収)と、「連合国軍専用列車」を運転するように指示した。

連合国軍の主力部隊は、アメリカの太平洋陸軍第6軍と第8軍であり、第8軍が東日本に、第6軍が西日本に進駐した。第8軍は横浜(のちに東京)に、第6軍は京都に司令部を置いた。

差し出した客車と貨車は約850両

1945(昭和20)年9月以降の占領統治下では、連合国軍の国内移動の便宜を図るため、通常の列車に連合国軍の高官をはじめ将校や将兵のみが利用できる「専用車」を連結して列車を運行するように、第3鉄道司令部は国鉄に対し、極令を出した。

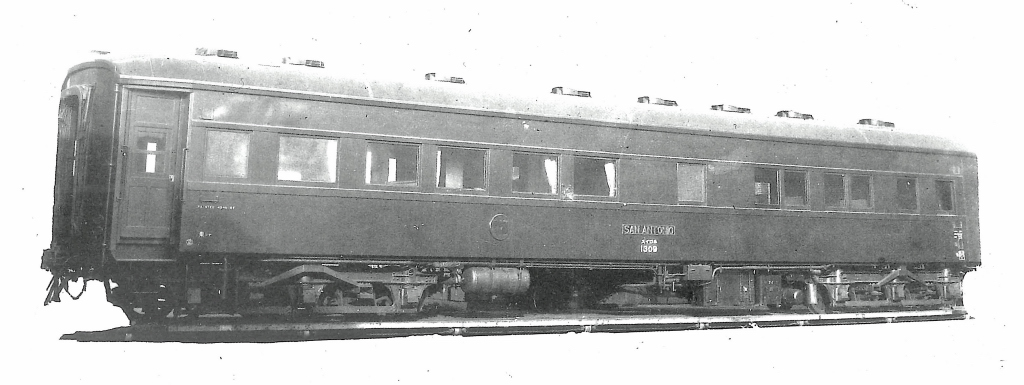

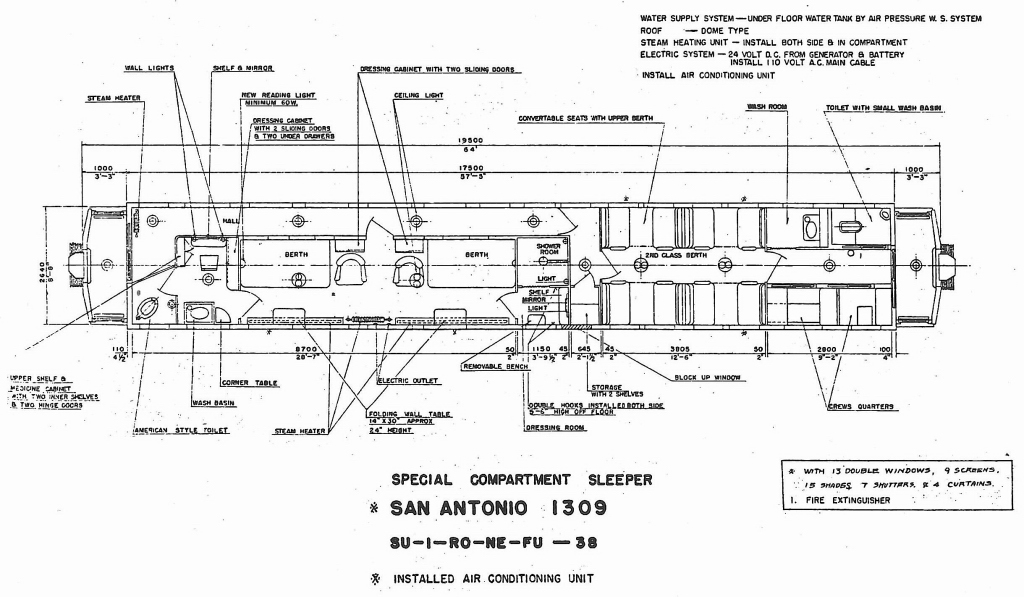

同年12月には、利用が多い区間には「連合国軍の専用列車」を走らせるように指示があり、その使命は高官など要人の輸送をはじめ、将校・将兵や部隊の輸送から物資輸送、しいては将兵の休暇旅行に至るまで多岐にわたった。これらに使用する客車や貨車は、国鉄の車両だけでも“約850両”がGHQに接収された。そのなかには、天皇の御料車(専用車)や皇太子の特別車、三直宮(さんじきみや/昭和天皇の3人の弟宮のこと)専用車も含まれていた。

この連合国軍専用列車は、すべてに優先して運行するものとされ、列車は専用の編成を組み、東京と各地を結んだ。一例では、「Allied Limited(アライド・リミテッド)」は、連合軍特急として東京~門司・佐世保を、「Osaka Express(オオサカ・エクスプレス)」は、文字どおり急行列車として東京と大阪を結んだ。「BCOF(British CommonwealthOccupation Force) Train(ビコーフ・トレイン)」は、イギリス連邦占領軍の“休暇列車”として東京~呉、伊東~呉の間を運行するなどした。

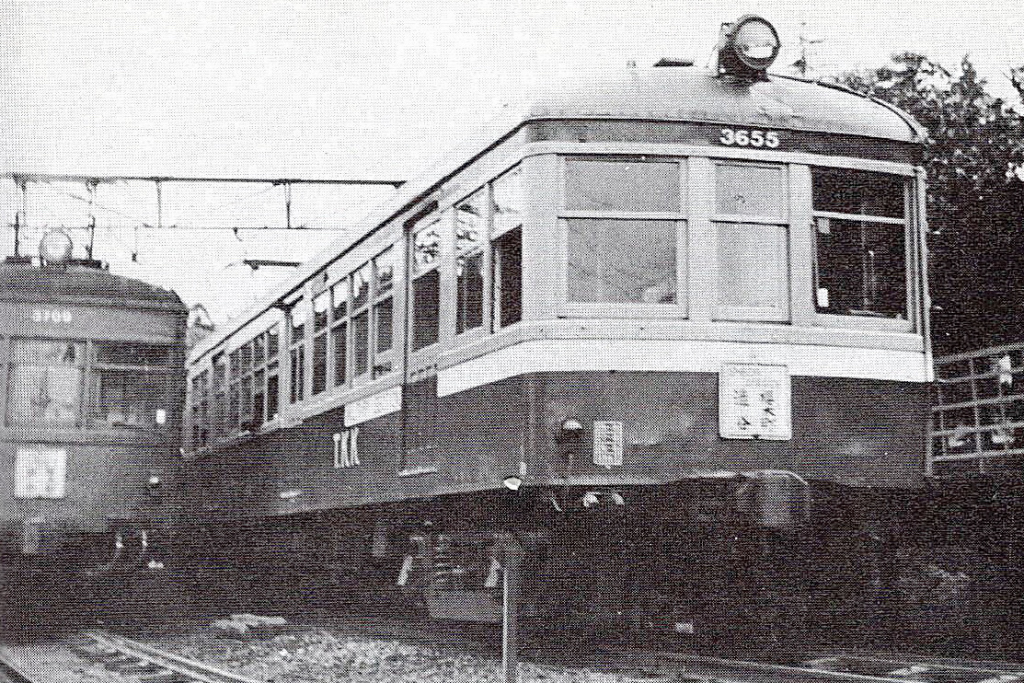

いっぽうの私鉄路線では、1946(昭和21)年7月22日付で通常の列車に「専用車」を連結することが通達された。これに対応するため、多くの私鉄では通常利用する車両の一部を改造し、車内の三分の一のスペースに仕切りを造って連合国軍の専用室とした。小田急線(当時は東急・小田原線)には、1両全室を専用車両とする電車が3両用意された。翌年の1947(昭和22)年10月から一部の私鉄では、2等運賃(通常は3等運賃)を支払えば、誰もが専用室を利用できるようになった。

東京急行電鉄(現・東急電鉄)の記録によれば、1948(昭和23)年をピークに連合国軍関係者の利用は減少し、1950(昭和25)年9月には専用車の一部が解除され、1951(昭和26)年5月からはすべての専用車が廃止された。