千葉県北部一帯に広がる下総台地(しもうさだいち)、またの名を北総台地(ほくそうだいち)とも呼ばれるこの地域を、南北に縦断する鉄道がある。東武鉄道の「野田線(愛称:アーバンパークライン)」と、新京成電鉄の「新京成線」である。この2つの路線が対照的なのは、野田線の線路が真っすぐ伸びるように敷設されているのに対し、新京成線は“右に左に蛇行”するように線路が敷かれている。なぜ、新京成線は真っすぐに伸びる線路を選ばず、迂回、遠回りをするように線路が敷かれたのか。そこには、戦前期における“日本陸軍”が敷設した「演習線の線路」が関係していた。

※この記事は、2025(令和7)年3月29日時点のものであり、新京成電鉄株式会社および新京成線は、この4月1日から京成電鉄株式会社と合併し、「京成電鉄株式会社 松戸線」に改称されます。

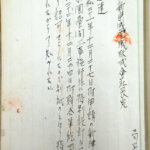

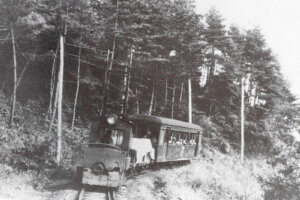

※トップ画像は、旧日本陸軍“鉄道第二連隊”演習線(松戸線)の起点駅「軍用津田沼駅」を写したもの=撮影年次不詳(昭和初期)、千葉県千葉郡津田沼町(現・習志野市津田沼)、写真提供/JLNA

旧日本陸軍の廃線跡をリサイクル

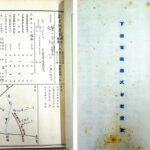

新京成線は、下添えの路線図を見ればわかるように、右に左に蛇行しながら走っている。線路にほぼ並走する道路をクルマで走っていると、何度となく新京成線の踏切を渡る。さっき目の前の踏切を通過した電車が、次の踏切でまた目の前を通過してゆく。当地に住まわれている方にとっては、ごく当たり前の光景なのだろうが、新参者にとっては何とも不思議な光景なのである。なぜ、線路が蛇行、屈曲しているのか。それは、明治の時代にまでさかのぼる“大日本帝国陸軍”の存在が大きく関係した。

時は日清戦争の時代(1894~1895/明治27~28年)、兵員の移動、武器や物資などの輸送には、“鉄道が重要な存在”であることを陸軍は唱えた。そこで、戦地に線路を敷き、列車を走らせることに特化した部隊「鉄道大隊(てつどうだいたい)」を、1896(明治29)年に創設する。ここに所属する“鉄道兵”は、鉄道技術を習得するために練習用の線路を敷設し、さらに運転技術をも持ち合わせる、いわば”特別な部隊”であった。この練習用の線路を「演習線」と呼んだ。現在の新京成線は、この演習線の廃線跡を”再利用”して造られた路線なのである。