西武鉄道VS京成電鉄による軍用線跡地の争奪戦

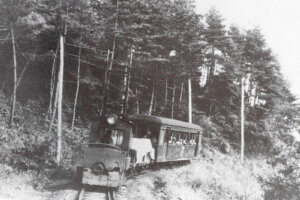

先の大戦(1945/昭和20年8月15日)の終息とともに、下総台地に点在していた旧日本陸軍の部隊営地や関連施設は、戦地引揚者の住宅や、病院、学校などへと転用された。「演習線」も、その目的を失い、放置状態にあったという。

演習線の用地(線路敷)は戦後、“国有地”となっており、もし同じところに鉄道を敷設するのであれば「新たに民有地を買収」する必要がなかった。そこに目をつけたのが、西武農業鉄道(のちの西武鉄道)と京成電鉄であった。両社は、旧鉄道連隊の要職を務めた軍人を雇い入れるなど、自社へ優位に事が進むように画策を図った。

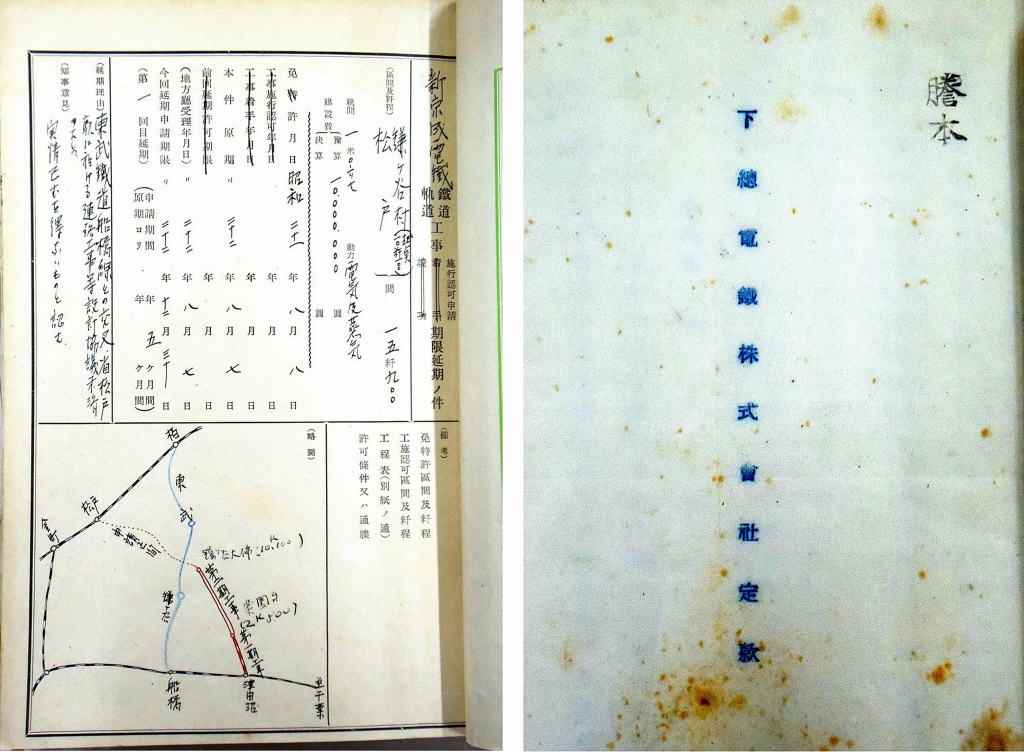

京成電鉄は、新たに「下総電鉄(しもうさでんてつ)株式会社」を1946(昭和21)年6月に設立し、新津田沼駅と省線(現JR)松戸駅間に鉄道を敷設するための免許申請を、運輸省(当時)に対して行った。西武農業鉄道も同時に免許申請を行ってもよさそうなものだが、同社は早々に演習線で使用した「レールや蒸気機関車」の払下げを受け、表舞台から姿を消した。結果、千葉県に経営基盤を置く京成電鉄を後ろ盾とした「下総電鉄」に軍配が上がり、同年8月に鉄道敷設免許が交付された。

当時、鉄道に関する許認可はGHQの統制下にあり、“マッカーサー元帥”の主席接待委員のひとりであった元鉄道連隊の中尉と、京成電鉄に入社した元鉄道連隊の大尉の師弟関係が、京成電鉄を優位な立場に導いたのではないかといわれている。こうした事情を察知した西武農業鉄道は、勝ち目のない戦からは手を引き、交換条件のような形で国から「資材の払下げ」を受けたのではないか、と推察する向きもある。しかし、そのような史実は歴史的公文書に具体的な記述がないため、本当のところはわからない。

鉄道用地を手にした下総電鉄は、同年10月23日に社名を改め、「新京成電鉄」を誕生させた。