蛇行を繰り返す線路の理由

「鉄道大隊」は、創設当初は大日本帝国陸軍の教育機関であった「陸軍士官学校」に属していた。おそらく「鉄道建設」が必須科目になっていたのだろう。その後、「日露戦争」の勝利に“鉄道輸送”が大きく貢献したことで、1907(明治40)年に「鉄道連隊」へと昇格する。翌年には、千葉県千葉郡千葉町(現・千葉市中央区)に鉄道連隊の本部は移され、“津田沼の地”にも「鉄道連隊第三大隊(のちの鉄道第二連隊)」が置かれた。

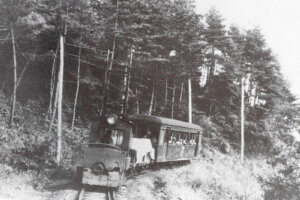

戦後、新京成線へと生まれ変わった「軍用松戸線(軍用津田沼駅~工兵学校〔松戸〕)」は、この鉄道第二連隊の演習線(教育訓練線)として、1928(昭和3)年に建設がはじまった。この”松戸線”は厳密にいえば、かつてJR常磐線松戸駅の東側にあった”松戸競馬場”の跡地に置かれていた「陸軍工兵学校(1919/大正8年開校)」が、同校と八柱演習場(新京成線みのり台駅周辺一帯にあった軍事訓練を行っていた場所)間に、1924(大正13)年に線路を敷設したのが始まりだった。その残りの区間である、軍用津田沼駅と八柱演習場の間を、鉄道第二連隊が敷設した。この軍用松戸線が全通したのは、1932(昭和7)年頃といわれる。

なぜ、線路を蛇行させ、屈曲させて敷設したのか。津田沼駅と松戸駅は、直線距離にして約16kmほどだが、演習線は28.5kmあったとされる。これには、教育訓練のために”わざと曲線を多くした”とする説や、戦術的運用目標である路線長45kmという距離を達成するために曲線を多く取り入れた、といった諸説はあるものの、本当の理由はわかっていない。この“教育の成果”は、ビルマやタイといった海外の戦地における鉄道建設や軍事輸送に役立てられたほか、「関東大震災」による“鉄道復旧工事”にも生かされた。また、軍用松戸線の沿線住民への便宜として、訓練目的で走らせていた列車に乗車することや、荷物を運ぶといったことを容認していたという。