新京成電鉄は2025年4月1日、親会社の京成電鉄と合併し、新京成線も同日から「京成電鉄 松戸線」へと路線名を改めた。開業から79年目を迎えた“松戸線”の歴史は、旧日本陸軍との関係にとどまらない。“寅さんの街“「葛飾柴又」(東京都葛飾区)への延伸計画や、自社の事業エリアへ進出しようとした他社鉄道との攻防戦、大手電機メーカーとの関係性など、昭和時代の新京成電鉄にまつわる”裏”歴史に迫ってみたい。

※トップ画像は、昭和時代の新京成線(現・松戸線)をゆく100形電車=1984(昭和59)年12月、上本郷駅~松戸新田駅間(松戸市仲井町)、撮影/菅野秀行

旧財閥が”あと押し”した松戸駅開業

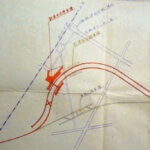

この4月1日から、長年親しまれて来た“新京成線”の名は、「松戸線」へと改称された。松戸線は、松戸駅(千葉県松戸市)と京成津田沼駅(千葉県習志野市)を結ぶ。耳がなれるまでは、「以前は新京成線だった・・・」と、枕詞を必用とすることもあるだろう。先の大戦が終わりを告げ、今年で80年を迎える。そうした年に、松戸線の前身となる旧日本陸軍・鉄道第二連隊「軍用”松戸線”」の名が、“先祖返り”したのは何かの縁であろうか。

さて、松戸線が走る船橋市内には、かつて軍需製品を生産していた「日本建鐡工業」という会社があった。同社は、軍事工場として航空機(戦闘機)の部品製造を担っていた。 そしてなにより、三菱財閥(現・三菱グループ)との関係も深かったという。戦後、1950(昭和25)年に会社は解散したが、現在は三菱電機の子会社となった「日本建鉄」が事業を継承している。新京成線は、この「日本建鐵工業」の存在によって、線路を松戸駅まで延伸することができた、と言っても過言ではないのだ。

新京成線は建設当時、“資金不足”により鎌ヶ谷初富(現・初富/鎌ヶ谷市中央)駅から松戸駅までの延伸工事が中断する事態となっていた。そこで、この日本建鐵工業と関係が深かった旧三菱財閥が、その理由は定かではないものの、新京成電鉄に対し「資金援助」を行ったという。事実、これによって延伸工事は再開し、松戸駅開業を果たしている。

“火の無いところに煙は立たない”ではないが、この延伸工事に“協力”したとされる「三菱グループ」との間で、いったい何があったのだろうか。まことしやかに伝わる話として、「建設資金を拠出する代わりに、新京成線で使用する電気機器は”三菱製品”を購入する」といった“密約”があったのではないか、ともいわれる。実際のところ、新京成線(現・松戸線)で使用している“電車の電気部品”などには、「三菱電機」の製品が多用されており、今なお“鶴の恩返し”は続いているのだという。このことは、新京成電鉄50年史のなかでも触れられており、古き良き時代が“新京成線を松戸へと誘った”のであろう。

三度も場所が変わった新津田沼駅

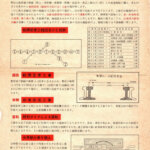

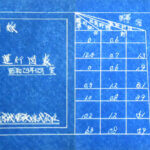

松戸線のレール幅は、京成線と同じ1435mmだが、新京成線が開通したときは、JR在来線と同じ1067mmだった。なぜ、レールの幅が過去と現在で違っているのか。それには、”京成電鉄”が深く関係している。京成津田沼駅(習志野市津田沼)には、1981(昭和56)年まで駅に隣接して津田沼第一工場という車両整備工場が設置されていた。その後、1953(昭和28)年にこの工場を拡張することになり、現在の「新津田沼駅」の裏手に第二工場を建設した。

この場所は、旧日本陸軍・鉄道第二連隊の材料工廠(こうしょう)跡地で、現在はイオンモール津田沼が建っている。ここを当時の大蔵省から借り受け、新たに津田沼第二工場を設置したのだった。そこで、この2つの工場を結ぶためには、新たに「連絡線」を建設する必要が生じた。そして、京成電車と新京成電車の異なるレール幅を統一しなければならなかった。これにより新京成線は、“京成線”と同じ1372mmへと改軌(変更)したのだった。

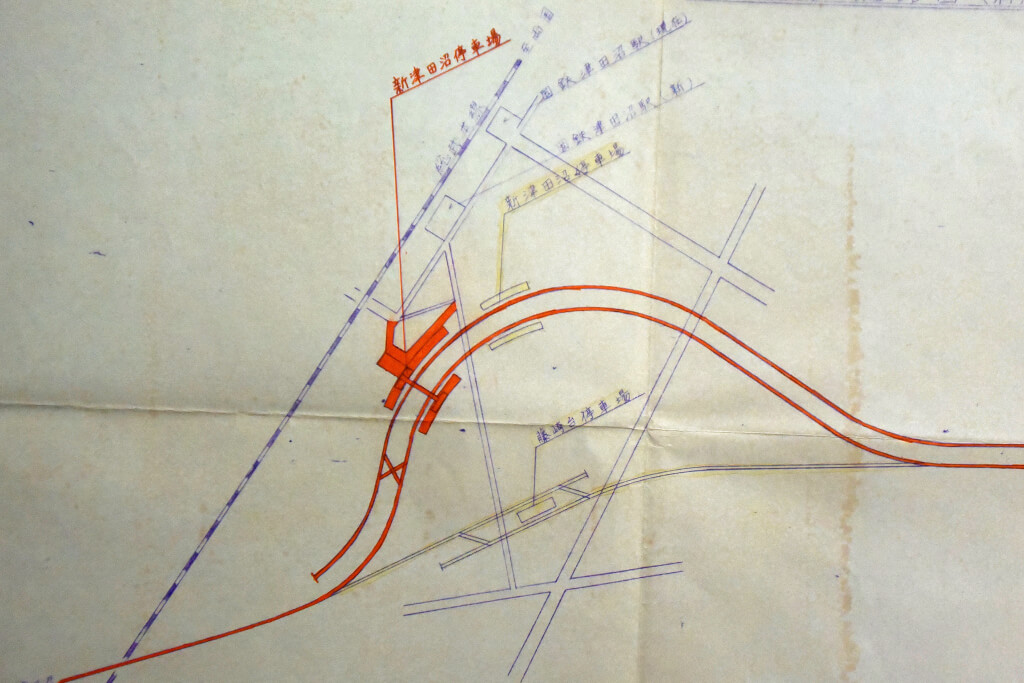

このとき、新京成線の線路は一つ手前の前原駅(まえばらえき/船橋市前原西)から、真っすぐ京成線へと伸びるように付け替えられた。開通当初の新津田沼駅は、現在の駅より300mほど松戸寄りにあった。しかし。この線路の付け替えによって新津田沼駅は、新たに敷設された線路上に移転し、直線距離で400mも移動してしまったのだ。この”駅移転”により利用客からは、「国鉄(現JR)津田沼駅までの乗換えが遠くなり、不便になった」と苦情が噴出したという。この「2代目」新津田沼駅」は、1953(昭和28)年11月1日に開業し、旧駅は廃止された。