7年間だけ存在した「藤崎台」駅

1955(昭和30)年代になると、新京成線の沿線には「日本住宅公団(現・UR都市機構)」により造成された大型団地(公団団地)の建設が相次ぎ、新京成線も公団名を付した「高根公団駅(船橋市高根台)」を開業させるなど、沿線人口の増加とともに急速な都市化が進んだ。利用客や沿線の宅地造成を担ったデベロッパーからは、「新津田沼駅における国鉄線への乗換えの不便さ」が取り沙汰されるようになった。

このため、新津田沼駅は”開通当初”の位置へ戻すことになり、1961(昭和36)年8月に”乗客の利便性向上”を目的として、国鉄津田沼駅に近かった「初代の新津田沼駅」を復活させた。これにより、京成津田沼駅へと至る線路上にあった2代目の新津田沼駅は、駅名を「藤崎台駅」と改称した。これにより、駅は便利になったものの、松戸駅から來る電車は、“新津田沼駅”行きと“京成津田沼駅”行きという、二つの紛らわしい”行き先”が混在することになった。

学校の移転で新津田沼駅も移転

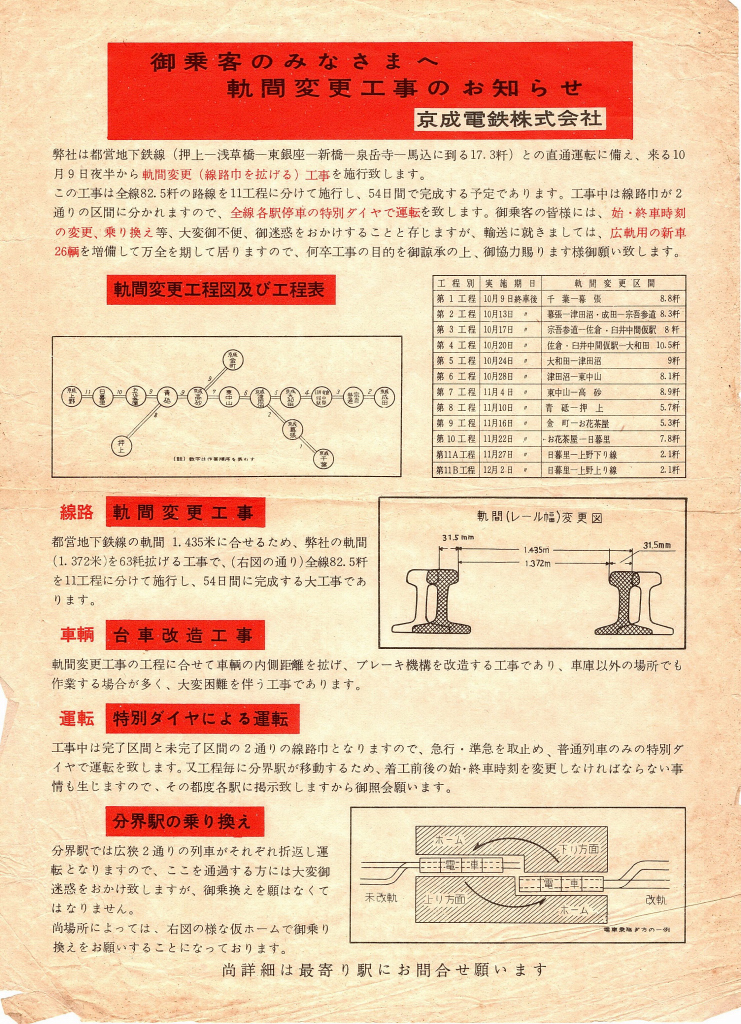

1960(昭和35)年12月から、京成本線は都営地下鉄浅草線と「相互乗り入れ」を行うため、京成線のレール幅を再び1372mmから1435mmへと改軌させた。これに合わせて、新京成線のレール幅も1435mmへと再改軌させることになった。新京成線は、前述のとおり”津田沼車両工場”で京成本線とつながっていたため、レール幅を変更せざるを得なかった。もしもだが、このときに改軌していなかったら、現在の松戸線(新京成線)と京成千葉線の乗り入れは、実現していなかったかも知れない。

現在の新津田沼駅の場所には、1965(昭和40)年まで「千葉県立千葉工業高校」の校舎が建っていた。ここも旧日本陸軍・鉄道第二連隊の跡地だった。その後、同校は移転し、学校跡地は空き地となった。この土地に新津田沼駅を新たに建設すれば、国鉄津田沼駅にも近く、乗客の利便性は向上する、という合理的な判断により、駅の設置が決定した。これにより、それまでの「藤崎台駅」と「開通当初の場所にあった三代目の新津田沼駅」は廃止となり、現在の場所へ1968(昭和43)年5月に新津田沼駅は、三度目となる移転を行った。駅周辺の線路が、”S字”を描くようにカーブが連続しているのは、”紆余曲折”の歴史のもとに形づくられたものだった。