他社路線の延伸阻止と地下鉄乗り入れ計画

かつての新京成線は、松戸駅からさらに京成金町線の柴又駅までの路線延伸と、京成本線の国府台駅へと至る「市川線」を建設する計画があった。どちらも実際に運輸省(当時)へ”鉄道敷設免許申請”を行っていたが、実現には至らなかった。

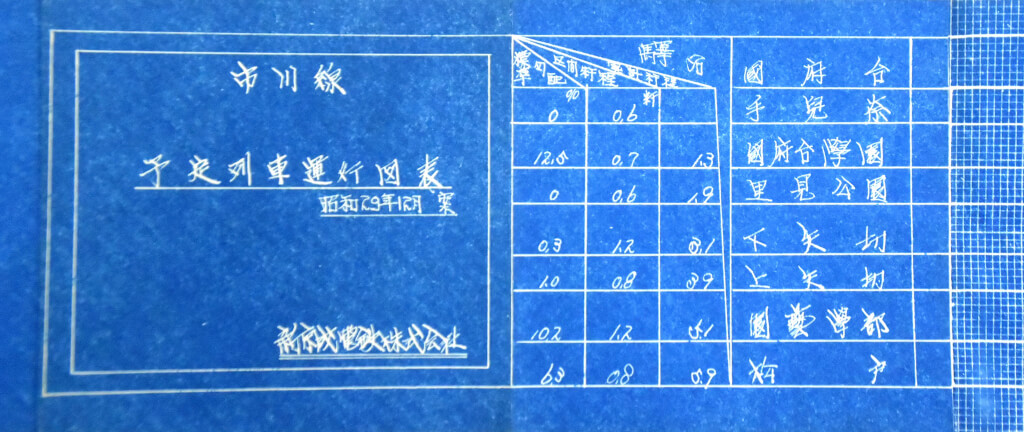

新京成「市川線」は、松戸駅から(千葉大学)園芸学部駅(松戸市松戸)、上矢切駅(かみやきりえき/松戸市の南南西に位置)、下矢切駅(しもやきりえき/同)、里見公園駅(市川市国府台)、国府台学園駅(市川市国府台)、手児奈駅(てこなえき/市川市真間〔まま〕)を経て、京成本線の国府台駅(こうのだいえき/市川市市川)までの5.9kmを結ぶ計画だった。この路線は、1953(昭和28)年9月に当時の運輸省に対して免許申請が行われているが、その前年となる昭和27年2月には「流山電気鉄道(現在の流鉄)」が、馬橋駅(まばし/松戸市馬橋)から市川方面への延伸を計画し、同様に免許申請を行っていた。ここに”競願者”としての、2者の争いがはじまった。

新京成電鉄は、「京成グループの地盤」への進出を企てた流山電気鉄道の“延伸を阻”止するためだけに、「市川線」を計画したに過ぎなかった。事実、1961(昭和36)年2月に流山電気鉄道が路線延伸の申請を取り下げると、新京成電鉄も同年4月に「市川線」の申請を取下げている。こうした事実からも、市川線は”実現することのない”計画路線だったと、言わざるを得ないだろう。

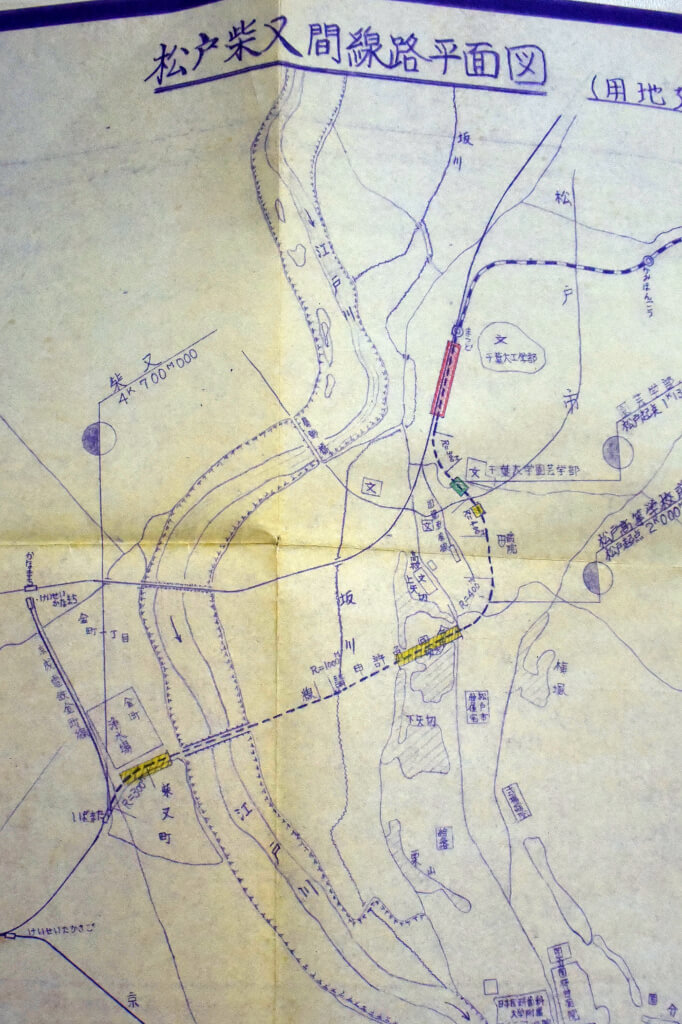

いっぽうの、柴又駅への延伸は本気だった。これは、“新京成線の延伸”として意図され、具体的には1956(昭和31)年3月に、運輸省への「鉄道敷設免許申請」が行われ、用地買収も進められた。終点となる柴又駅からは、京成金町線へ乗り入れ、”都営地下鉄浅草線”への直通運転も視野に入れた計画だった。路線は、1962(昭和37)年7月に敷設免許が認可され、松戸駅から園芸学部駅(前述の市川線に同じ)、松戸高等学校前駅(松戸市三矢小台)を経て”柴又駅”に至る4.7kmであった。

しかし、用地買収に苦戦を強いられ、千葉大学との調整難航(大学実習林の樹木保存方法が未解決)、国鉄(現JR)常磐線複々線化(地下鉄千代田線に乗り入れる常磐緩行線の建設)に伴い用地使用が不可能、市街地の用地買収困難といった理由から、度々の免許期限の伸長(延期)と、早期開業に向けた“ルート変更”をも模索していた。

その後、この計画は1971(昭和46)年7月に”免許失効”となり、実現しないままに終わった。すでに取得済みであった鉄道用地のうち、“松戸高等学校前駅”の建設予定地には、今も京成系列のスーパーマーケットが営業を続けている。そのほかの用地は、道路や宅地などへと転用されており、その痕跡を見つけ出すことは困難であろう。