難航を極めた新京成線の建設工事

1946(昭和21)年8月に認可された建設工事は、演習線としての線路用地が確保されていたにも関わらず、思うように進まなかった。そこには、既に開業していた東武鉄道船橋線(のちの野田線/通称アーバンパークライン)との交叉や、省線(のちの国鉄・現JR)松戸駅における連絡工事の協議に手間取るなど、実施設計すらままならない状況にあった。そして、戦後まもないこともあり、資材の調達にも難儀したという。

新しく敷設する線路の幅は、地方鉄道法によって1067mm(JR在来線に同じ)と規定されていた。元々の演習線のレール幅は600mmと狭かったが、その代わり小回りが効いた。しかし、これが仇となりカーブ区間によっては、線路幅の広いレールをそのまま敷くことができなかった。結果、新たに6つの区間で「線路用地の買収」が必用となった。

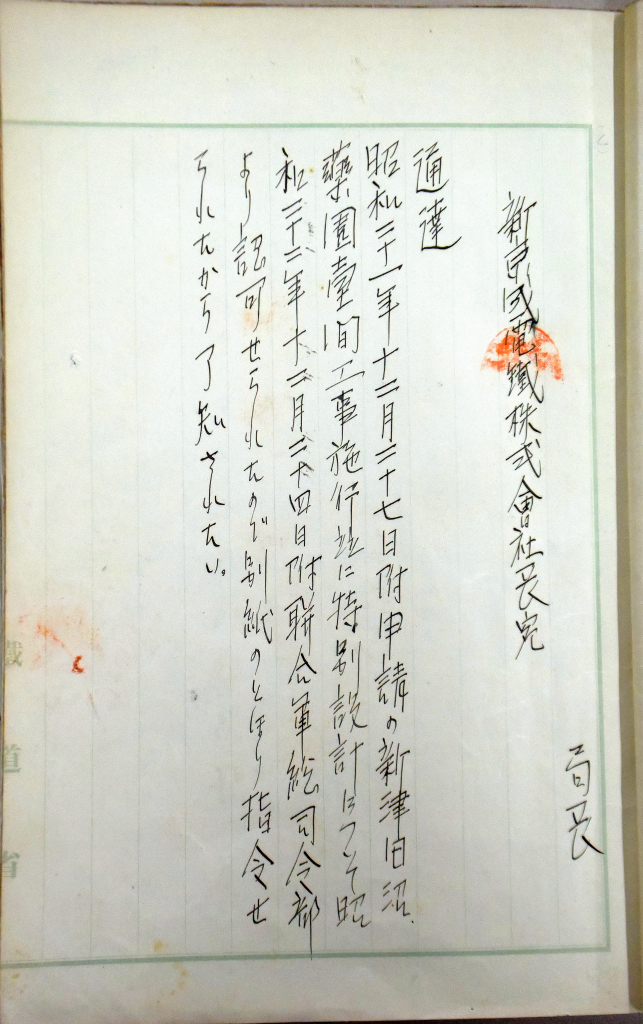

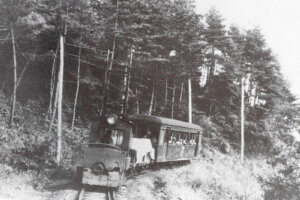

このような事情から、1946(昭和21)年12月になると新京成電鉄は、GHQに対し「先ずは“第一期工事区間”として新津田沼駅と薬園台駅間の工事に着手したい」と願い出た。その理由には、「沿線の法政大学ほか3学校と沿線住民の熱望(早期開通)に応えるため」と記されていたが、本当のところは新津田沼駅から松戸駅までの建設工事を3分割して、第1期工事として薬園台駅まで、第2期工事で鎌ヶ谷大仏駅まで、第3期工事では松戸駅までを全通させる計画に”変更”するための口実に過ぎなかった。この願いは認められ、1年後となる1947(昭和22)年12月27日に、新津田沼駅から薬園台駅までの単線区間を開通させた。そこには、1両の電車が行ったり来たりする長閑な光景が広がっていた。

その後、路線の延伸は順調に進み、1949(昭和24)年10月までの間に、滝不動駅、鎌ヶ谷大仏駅、鎌ヶ谷初富(現・初富駅)と開通させた。しかし、順調だったのはここまでで、“資金不足”により工事は中断してしまう。この先の6年間は、鎌ヶ谷初富駅から松戸駅まで新京成電鉄自らによるバス輸送を行い、未開通区間を補った。1955(昭和30)年4月、ようやく新京成線は「松戸駅」までの全線開通にこぎつけた。

余談ながら、この当時は駅前へと続く道路は“未舗装路”が多く、雨の日などは道がぬかるみ、足元が泥だらけになることもあり、駅で“綺麗な靴”に履き替えて通勤・通学する人もいたそうだ。そのため、各駅には「下駄箱」が設置されていたという。こうした「新京成線」にまつわる余談は尽きない。次回へとつづく。

文・写真/工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。