今でこそ世界で確固たる地位を築いている日本車だが、暗黒のオイルショックで牙を抜かれた1970年代、それを克服し高性能化が顕著になりイケイケ状態だった1980年代、バブル崩壊により1989年を頂点に凋落の兆しを見せた1990年代など波乱万丈の変遷をたどった。高性能や豪華さで魅了したクルマ、デザインで賛否分かれたクルマ、時代を先取りして成功したクルマ、逆にそれが仇となったクルマなどなどいろいろ。本連載は昭和40年代に生まれたオジサンによる日本車回顧録。連載第72回目に取り上げるのは1997年にデビューした三菱パジェロエボリューションだ。

エボリューションは進化の象徴

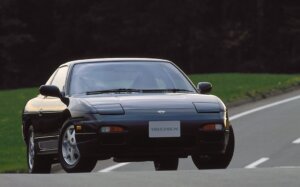

エボリューションは英語で進化、発展という意味で、三菱は世界ラリー選手権(WRC)のグループA車両のホモロゲーションを取得するためのモデルとして1992年9月にランサーエボリューションをデビューさせた。

車名にエボリューションを冠した市販モデルが登場したのは1983年のボルボ240ターボエボリューションが最初だったように思う。それより前にも存在していたかもしれないが、少なくとも一般にエボリューションという言葉を認知させたのはボルボ240だったように思う。初期のグループAツーリングカーレースで活躍し、『Flying Brick(空飛ぶレンガ)』と呼ばれた名車だ。

その後BMWは1987年のBMW M3エボリューションを皮切りに、M3エボリューションII(1989年)、M3スポーツエボリューション(1989~1990)と進化させた。一方ドイツツーリングカー選手権でBMWと覇権争いをしていたメルセデスベンツは、190E 2.5-16エボリューションI(1989年)、190E 2.5-16エボリューションII(1989年)と応戦。

WRCでもエボは登場している。ランエボよりも8カ月ほど早く登場したのがランチアデルタインテグラーレエボルツィオーネ(1992年1月)。エボルツィオーネとは、エボリューションのイタリア語版で同じく進化という意味だ。

レースやラリーの世界では勝つためには進化を続けなければいけない。エボリューションという言葉はまさにその進化の象徴なのだ。

エボリューションは三菱の専売特許!?

三菱はランサーエボリューションに関しては、最終的には2015年に生産終了となったエボXまで進化させ続けた。ちなみにランエボ、数字でいえばI~X(10)の10モデルだが、6.5という位置づけのトミ・マキネン・エディション、VIII(8)とIX(9)にはMRが存在するため、全13モデル存在する。

ランサーで毎年のように激しく進化させていったこともあり、一般の人たちがエボリューション=三菱というイメージが浸透している。

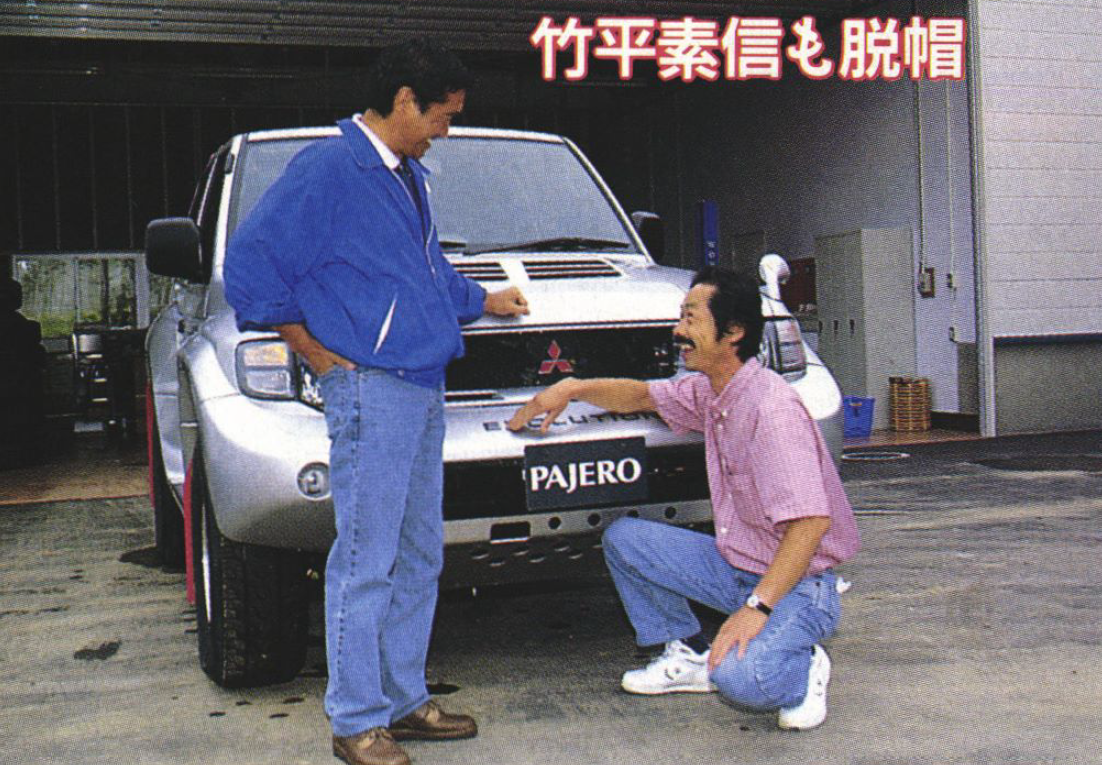

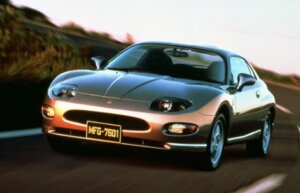

その三菱がランサーシリーズ以外で唯一エボリューションを設定したのが2代目パジェロをベースとしたパジェロエボリューション(通称パジェロエボ)なのだ。

1997年のパリ・ダカはメーカーのプロト参戦禁止

三菱といえば国際ラリー活動。日本メーカーとして早くから海外ラリーに参戦するなか、1983年に初代パジェロでラリーレイドのパリ・ダカールラリー(以下パリ・ダカ)に初参戦。それ以来、三菱のラリー活動のメインはパリ・ダカで、1990年代に入ってWRCのワークス参戦にも力を入れていった。

迎えた1997年のパリ・ダカはレギュレーションが大きく変更され、プロトタイプカークラス(T1というカテゴリー)、ガソリンターボエンジンのメーカーのワークス参戦が禁止となった(個人、プライベーターは参戦OK)。

プロトタイプカーとは外観は市販車の面影を残すもののエンジン、足回りなどのメカニズムはまったく別物の競技専用に開発されたスペシャルマシンのことで、1996年までは三菱のワークスチームは、2代目パジェロベースのプロトタイプカーでの参戦だったため市販車改造クラス(T2)のベース車の開発に迫られた。