酒の造り手だって、そりゃ酒を飲む。誰よりもその酒のことを知り、我が子のように愛する醸造のプロ「杜氏」は、一体どのように呑んでいるのか?今回は宮城県栗原市にある『金の井酒造』を訪ねた。杜氏の鎌田修治さんは、南部杜氏の流れを強く汲む杜氏。薬学を学んだ社長に、学者肌の部下。美酒佳肴に舌鼓を打ちつつ、話はやがて酒質のことへ。それがいつもの晩酌スタイル。

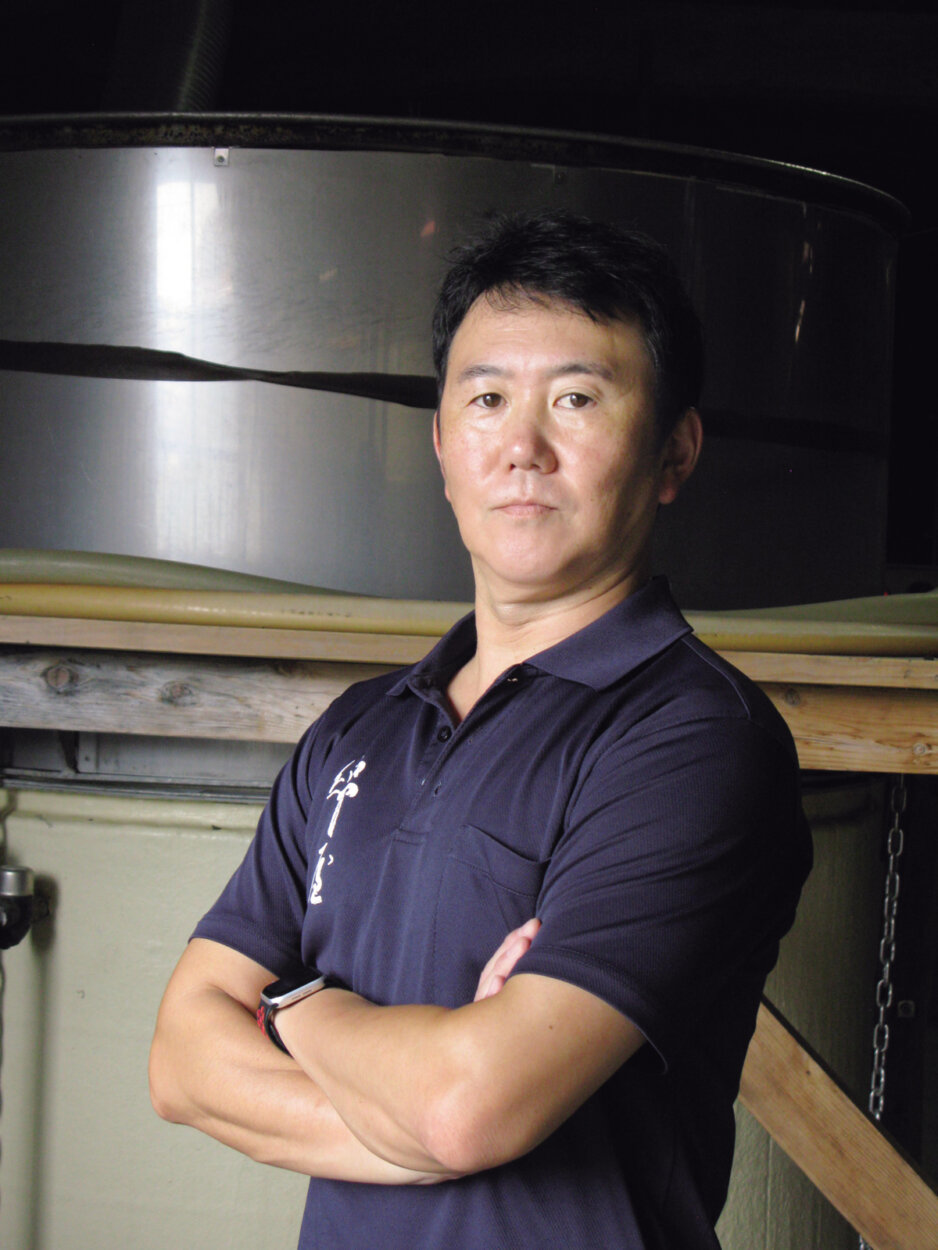

2004年、金の井酒造に入社し、2010年に杜氏就任

【鎌田修治氏】

1965年、南部杜氏の里である岩手県石鳥谷町生まれ。農業短期大学校卒業後、家業の稲作とキュウリ栽培の農業のかたわら東北各地の酒蔵で酒造りを経験。2004年、金の井酒造入社。2010年から杜氏として酒造りをリードする。

夕飯前から始めて、毎晩2合ほど

「夕飯前から冷やで始めて、毎晩2合ほど酌む」と杜氏は言った。

「綿屋」を醸す金の井酒造の鎌田修治さんだ。鎌田さんは、杜氏集団のひとつ、南部杜氏が拠点とする岩手県花巻市石鳥谷町の出身。20年以上前に蔵に入った時は、小学校も同じ地区の先輩3人と冬の間寝食を共にして働いた。

「昔は杜氏が蔵の中で絶対的な存在で、伝統的なやり方を否応なく踏襲したもの。私にとっては地元の先輩たちでもあるので、頭が上がらなかった(笑)。時代は変わりました。私は杜氏として蔵元や社員の方と連携して、柔軟な発想で取り組むことを重視します」

蔵元の三浦幹典社長は薬学部卒で、20代後半から酒造と米作りを学び、歴代の杜氏をサポートしてきた。娘の三浦華子さんは、東京農大醸造学科から東北大大学院へ進み、稲の遺伝子研究を修めて蔵に入った学者肌の蔵人だ。データ分析から瓶詰めや出荷、在庫管理まで縦横無尽に動く製造部長・関東宣道さん、鎌田杜氏を加えた4人が「綿屋」の中枢を担う。

4人はしばしば、酒と料理との相性を実際に確認しながら作戦会議を行う。

行きつけの会席料理店に集まった。卓上酒燗器を持ち込み、冷酒から60℃以上の燗酒まで、幅広い温度帯で味わうのが常だ。

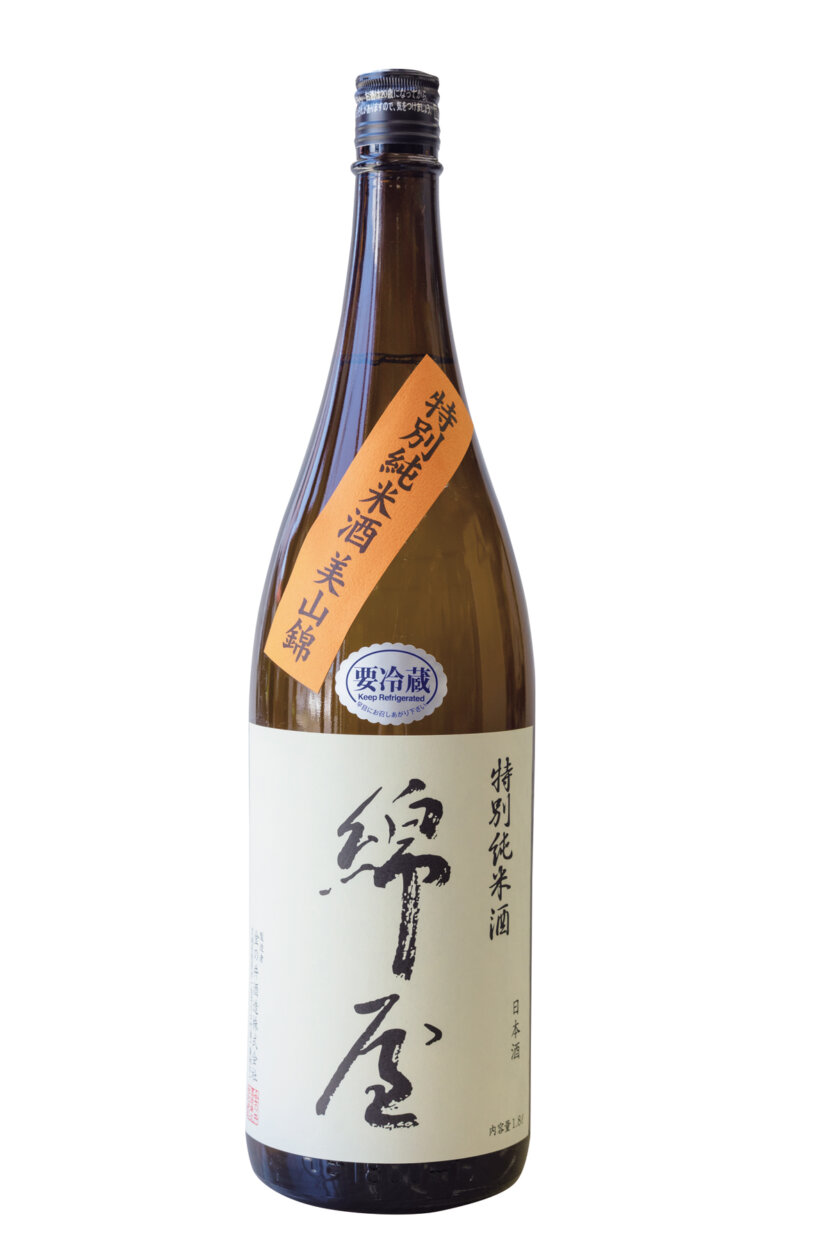

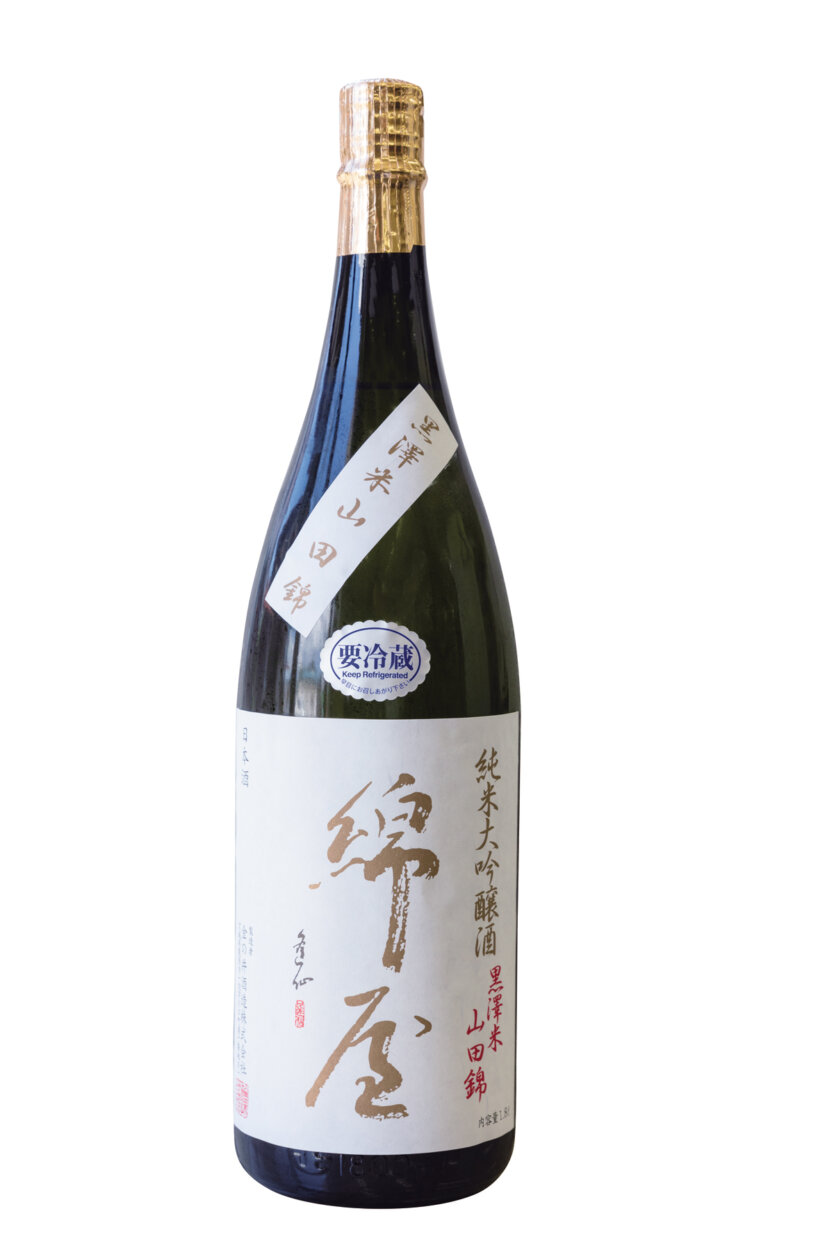

「綿屋」の原料米はすべて契約栽培。宮城県涌谷町で無農薬栽培された山田錦を使った一杯に「いいね」と3人は顔を見合わせる。三浦社長の「肉にもバッチリ合う」の言葉に、華子さんと鎌田杜氏は力強く頷く。

「○○の数値はあと0.1上げてみますか?」など専門用語と数字が行き交い、次の仕込みの方針が固められていく。

「やっぱり旨いなあ」と鎌田さんが唸ったのは、栗原市が誇る養殖イワナのお造り。臭みが一切なく上品な旨みが広がるイワナには、美山錦の熱燗を合わせた。

なんの阿波山田錦の冷やも負けてないと、杯は空き、食は進み、議論は深まる。酒が食が仲良く互いを引き立てる“食仲酒”という「綿屋」のコンセプトを地で行く形だ。

「みんなで食を楽しむ機会は大切。家では自分で魚肉ソーセージを炒めたやつで一杯やったり、ですけどね」と鎌田さんは笑った。