ついに山頂で胴上げ!

高度が上がるにつれ、石がゴロゴロとして急こう配になっていく。ナイトハイクは日本でも経験があったが、標高5000mの山の上は格別であった。月面世界のように幻想的で、夜空を見上げれば、そのたびに流れ星が落ちてくる。ただし、足元を見れば、道のあちこちで、月光に照らされながらゲーゲー吐いている人たちがいるという、日本の登山では見たことがない、なんともシュールな光景が広がっていた。

つらい、だるい、疲れた、と思うと、つらくなる。こういう時はおしゃべりがいい。が、ガイドたちは女子大生にかかりきりだし、ニックも先に行ってしまった。相手がいないので、「ロマンチックだねえ」などと大蛇に話しかけては、鼻歌を歌いながら登る。まさか、ジャンボがこんなに役立つとは。いい加減だと思っていたあの山オヤジは、すべてお見通しだったのかもしれない。

出発から5時間ほど経っただろうか。 山頂の「お鉢」の一角にある5682mのギルマンズポイントに到着した。振り返れば、地平線の彼方からゆっくりと日が昇り始めている。

山頂まであと高度200m。ここから、どんどん景色が変わり、氷河と岩山が一体となったダイナミックな光景に目を奪われる。いつの間にかキラキラした雪道に変わり、山頂に続くゆるやかな稜線を歩いて行く。

「ジャンボ、ごらん、あれが山頂だよ!」と指を指す私を、ほかの登山客が奇妙な目で見ているが、もはや気にならない。

そして、ようやく5898mのだだっ広い山頂にたどり着いた。バンザイ! ふもとの街やサバンナが遠くまで見渡せる。ところどころ光っているのは電気なのか水なのか。感慨に浸っている横で、アメリカの国旗を持ったカップルが登頂を祝ってブチュー! と派手にキスを始めた。

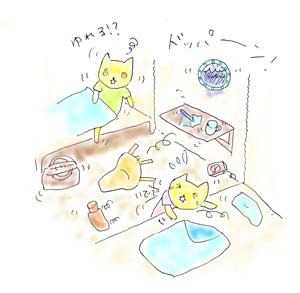

わかる、わかるけど! 悔し紛れに「やっほい!」と相棒・ジャンボを胴上げ。すると、先に着いていたイギリス人のニック青年が私に気が付いて、「ヘ~イ!」と、手を振って寄ってきた。ここで我らのガイドを待つことにしようと写真を撮り合うも、氷点下で吹きっさらしの山頂は寒い。そこで体を温めるべくジャンボを結んで丸めて「それ!」とバレーボールを始めた。キリマンジャロの空に舞う大蛇! ジャンボ七変化である。

お前、元気だろ?

それから10分も経たないうちに、ガイドとともに青ざめた女子大生がヨロヨロと登ってきた。顔は真っ青なのに、すごい根性である。私ならとっくに諦めているだろうが、若いからだろうか。しかし、喜ぶ様子もなくへたり込んでいる。

ガイドのロビンは、眉間にシワを寄せて「こっちは大変だから、ふたりで勝手に下ってくれ」というので、先に歩き始めた。その矢先、突然、ニックがバッタリと倒れた。足が全く動かないらしい。あわてて駆けつけたロビンともうひとりのガイドが「やれやれ」という顔をして、捕らわれた宇宙人のようにニックを両端から抱え、引きずって歩くことになった。

「というわけで、日本人同士だろ。女子大生たちのうちふたりはお前にまかせたから!」

「ええっ!? 日本人といっても初めて会った人たちだし、私もこんな高所は初めてだし」

「あれからいくら言っても、彼女たち降りないんだよ! 日本人はどの国の人より登頂にこだわるからなあ。ここじゃ、追加のサポートも呼べないし、お前、元気だろ?」

ロビンはキレ気味にキイキイとまくし立てる。そりゃ、お客さん5人中4人までがゾンビのように目が死んでいるのがよりにもよって山頂である。ロビンも必死なのだろう。致し方ない。彼女たちのリュックも前と後ろに背負い、ひとりを抱えて降ろすと、また登り返してうずくまっているもう一人の腕を取って何度も往復するはめになった。

恐ろしいことに、女子大生のひとりは、「私は大丈夫でぇ~す!」とフワフワと鳥のように蛇行する。空気が薄いからだろうか。そのたびに慌てて「ストップ!」と首根っこを捕まえねばならない。なんだかもう、下りはカルガモのお母さんの気分である。