東海道線との“競合”

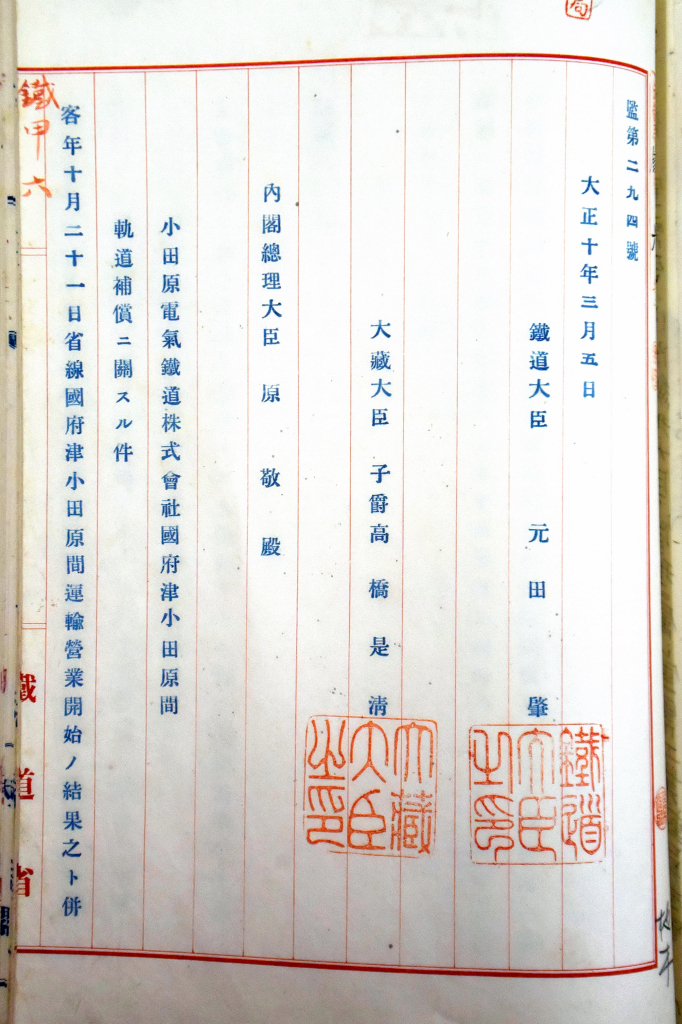

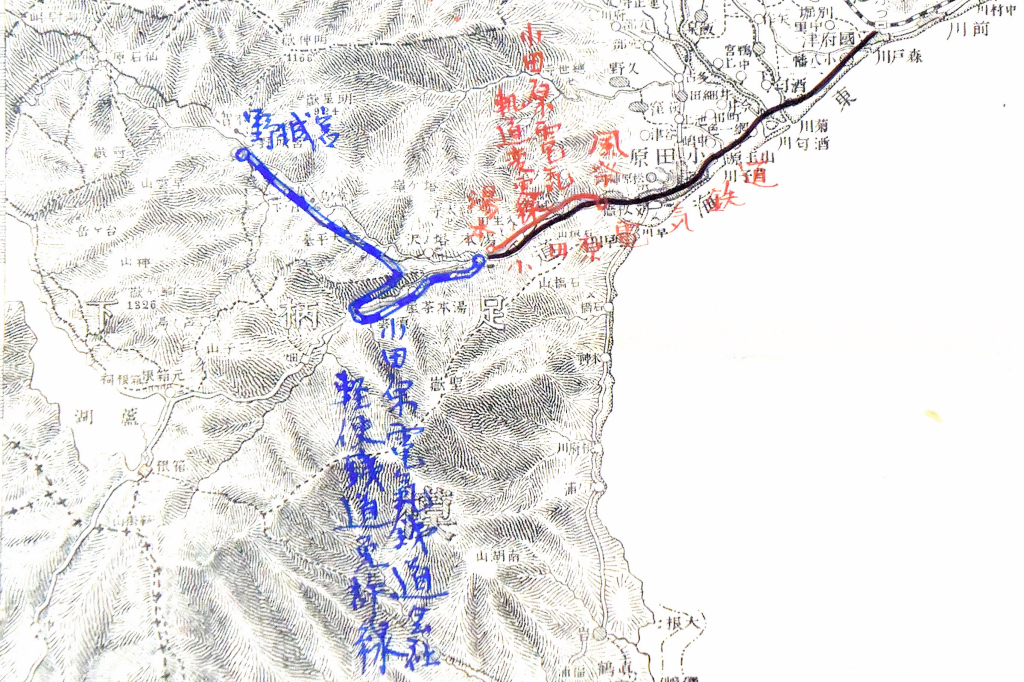

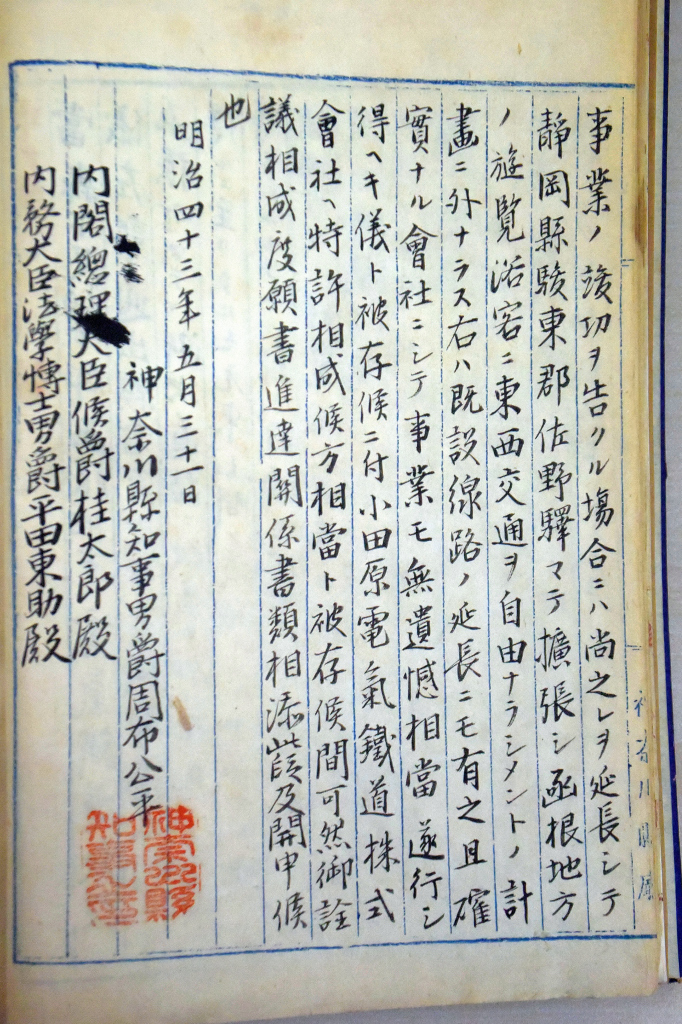

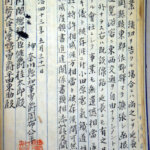

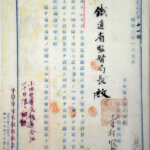

1920(大正9)年10月21日に東海道線の国府津駅から分岐する形で、鉄道省熱海線(現・東海道線)が小田原駅まで開業した。これにより、国府津駅と小田原駅の間は「省線(東海道線)」と「小田原電気鉄道」とが“競合する路線”となった。このため、小田原電気鉄道は「(儲からない)営業を継続することはできない」と認め、鉄道省(現・国道交通省)は11月30日に、この区間の営業廃止を許可した。この結果、同年12月9日に小田原電気鉄道の国府津駅前停留場~小田原停留場間は廃止された。

鉄道省はこれに対し、熱海線開業による“補償金”として108万1千円を小田原電気鉄道へ支払った。残された湯本停留場までの区間は、始発駅を熱海線小田原駅へと付け替えて営業を続けた。この前年となる1919(大正8)年6月1日には、現在の箱根登山電車である箱根湯本駅(この時点で小田原電気鉄道の湯本停留場も箱根湯本停留場へと改称)~強羅駅間が開業しており、そこからさらに御殿場線の佐野駅(現・裾野駅)へと延伸する計画もあったため、早々に勝ち目のない競合区間に見切りをつけた格好となった。

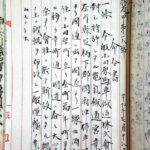

“ピストル堤”が加担した買収工作

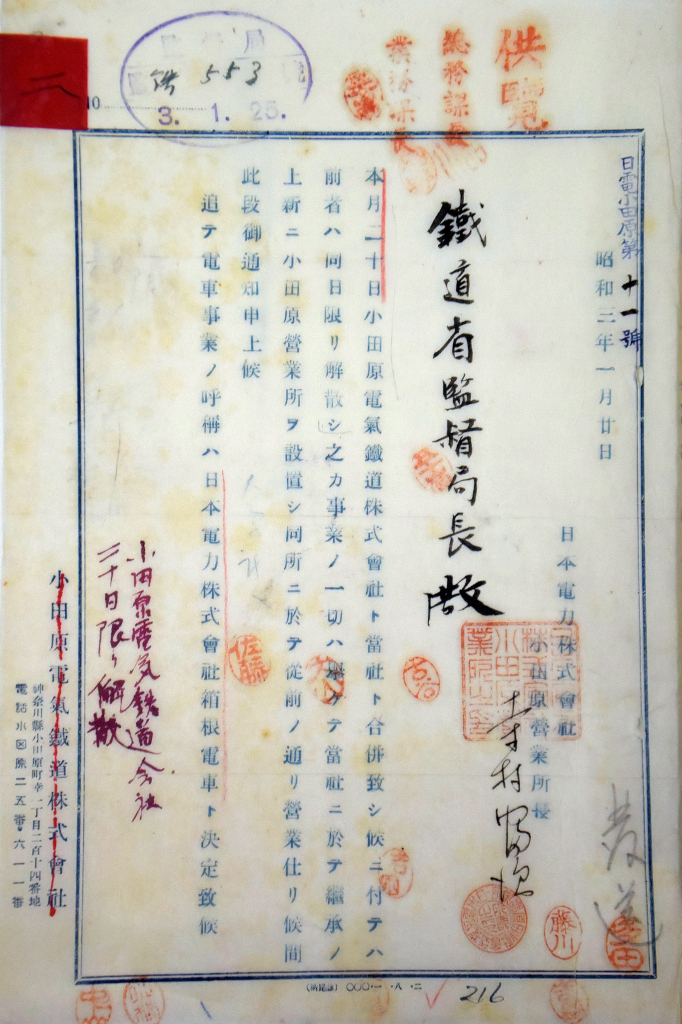

戦前期に「五大電力会社」と呼ばれた企業が存在した。東京電燈、東邦電力、大同電力、宇治川電気、日本電力が、それであった。このうち、関西に基盤を置く日本電力は、関東での電力事業進出を狙っていた。資金調達に苦心していた小田原電気鉄道は、自社で水力発電所を持ち、電力事業も営んでいた。そこに目をつけた日本電力は、のちの西武鉄道社長で、剛腕な手法で会社経営を行っていたことから“ピストル堤”の異名を持つ「堤康次郎(つつみやすじろう)」氏を仲介者として、小田原電気鉄道の買収を企てた。

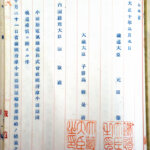

1928(昭和3)年1月20日、日本電力は合併という形で、小田原電気鉄道を手中に収めることに成功した。小田原電気鉄道は同日付けで“解散”し、鉄道部門は日本電力株式会社箱根電車と呼ぶようになった。日本電力による合併の目的は、鉄道事業ではなく電力事業にあったため、合併からわずか7か月後の8月16日には鉄道部門を切り離し、日本電力の出資子会社となる新会社「箱根登山鉄道」を設立し、分離譲渡した。

1927(昭和2)年には、小田原急行鉄道(現・小田急電鉄)が新宿駅から小田原駅まで開業しており、登山電車は箱根湯本駅から小田原駅まで延長する計画を立てていた。1935(昭和10)年10月に箱根湯本駅と小田原駅間が開業すると、並行する区間を走っていた路面電車(軌道線)を廃止した。残された区間となる小田原停留場~早川口停留場間は、箱根板橋駅まで延長して小田原停留場~箱根板橋停留場間を結ぶ2.4kmの町内電車(のちの箱根登山鉄道市内線)として存続された。町内(国道1号線)をトコトコ走る路面電車は、その愛らしい姿から「チンチン電車」という愛称で親しまれた。

1955(昭和30)年ごろになると、自動車の普及とともに道路渋滞への影響を懸念する声が広がり、1956(昭和31)年5月31日を最後に、残された区間も廃止された。これにより、小田原馬車鉄道を起源とする路線のすべてが消え去ってしまった。

廃線となった路面電車の面影を求めて、小田原の歴史ある電車に出会えるカフェ巡りは、次回へとつづく。

文・写真/工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。