財界の有力者らも注目した電気鉄道

設立された小田原電気鉄道へ出資した人物の中には、関西鉄道、日本郵船、東京電燈、木曽川電力、天竜川電力の社長をはじめ、のちに東武鉄道の社長となる根津嘉一郎氏も名を連ねていた。こうした事実をみれば、電気鉄道への期待感は相当なものだったことが伺える。経営陣には、東京馬車鉄道と東京電燈から取締役が送り込まれ、万全な経営体制が組まれた。

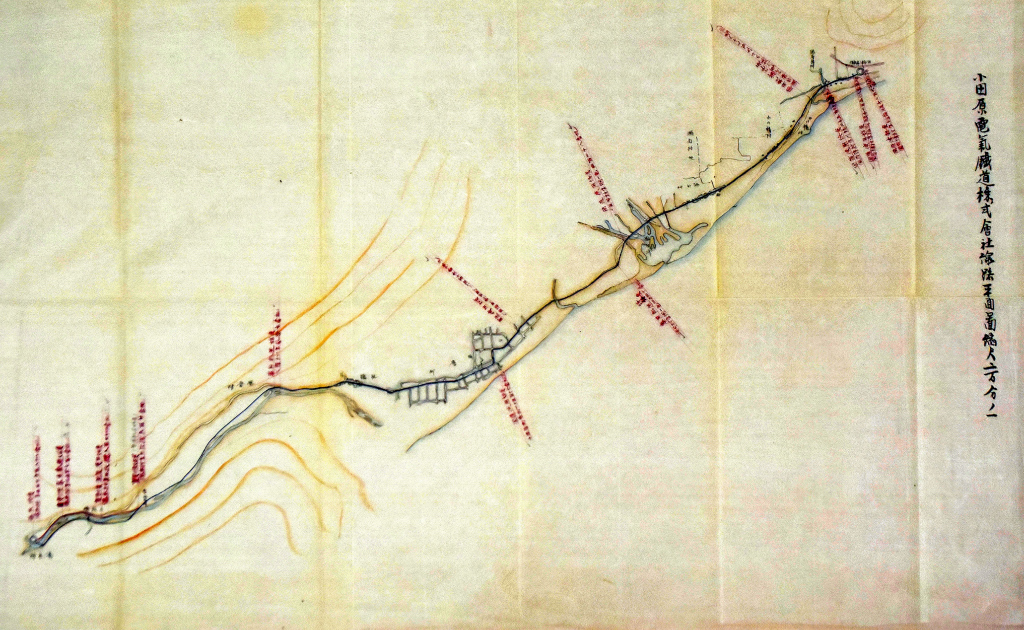

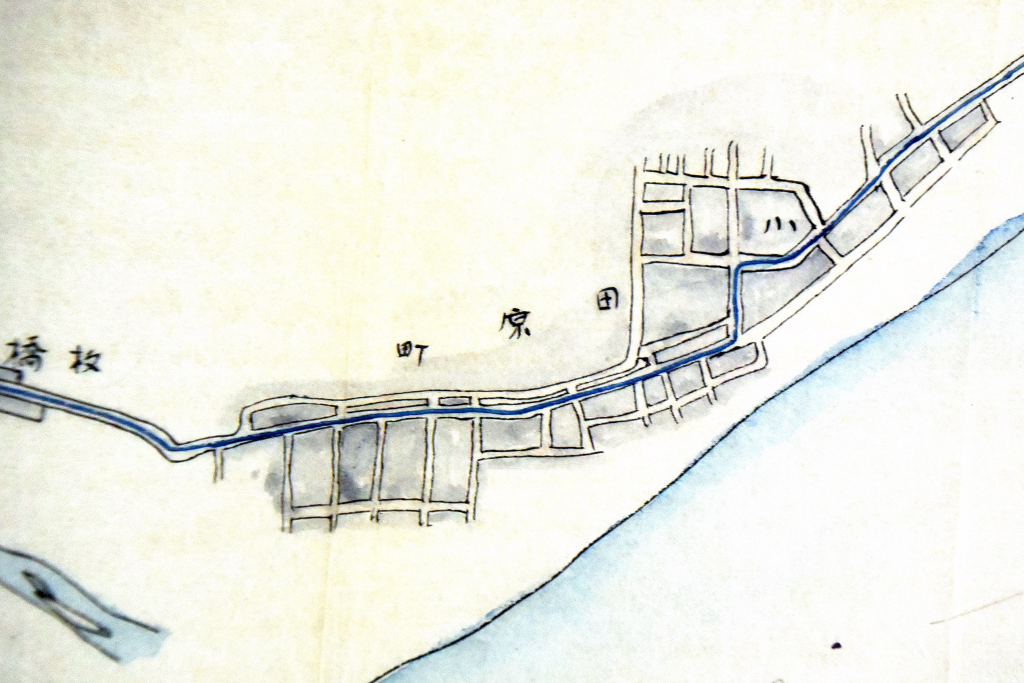

電気鉄道化に向けた工事は、1898(明治31)年の発電所の建設にはじまり、橋梁の改修や架け替えに続いて線路を新たに敷設するなどして、1900(明治33)年3月初旬にはすべての工事が終了した。これにより、それまで活躍してきた馬車鉄道は、同月20日をもって廃止された。

1900(明治33)年3月21日、電気鉄道として国府津駅前停留場と湯本停留場の間で「電車運転」が開始された。これは、国内における馬車鉄道からの転換第1号であり、4例目となる電気鉄道の開業であった。箱根湯治客は、馬車鉄道の時代とは比べものにならないほど増加したといわれ、電気鉄道化は見事に成功をおさめたのであった。

大正天皇もご乗車に

皇室と小田原電気鉄道とのつながりは、馬車鉄道の時代にまでさかのぼる。当時、満10歳だった大正天皇は、開通まもない1889(明治22)年1月に”小田原馬車鉄道”へ国府津駅前停留場から小田原停留場まで乗車し、熱海御用邸へと向かわれた。もちろん、小田原から熱海の間は“人力車”であった。1891(明治24)年にも、同様に小田原馬車鉄道に乗られて、熱海御用邸へと向かわれた。

電化の翌年となる1901(明治34)年5月には、はじめて小田原電気鉄道へ乗車し、落成したばかりの小田原御用邸へと向かわれた。この時は、「御召用一二等連結電車」で、国府津駅前停留場から小田原停留場まで乗車した。小田原電気鉄道としては、名誉ある「御召電車」の運転となった。

当時の箱根には、御用邸をはじめ皇族方の別邸(別荘)が数多く点在していたこともあり、幾多にもわたり皇室の方々が小田原電気鉄道を利用した。