通勤路線化を目論んだ東武鉄道

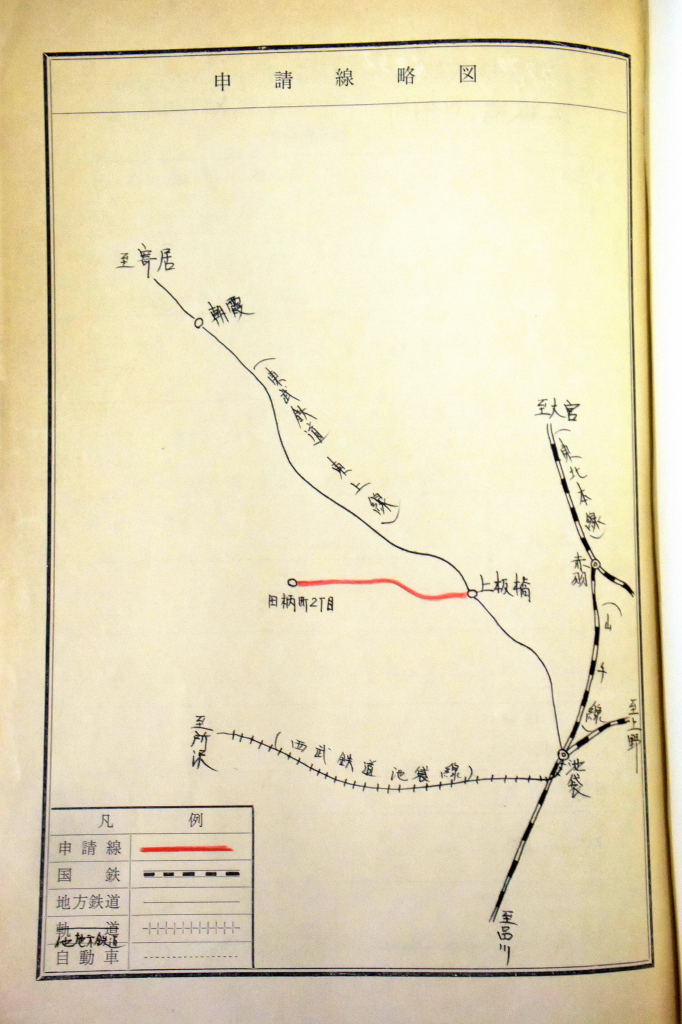

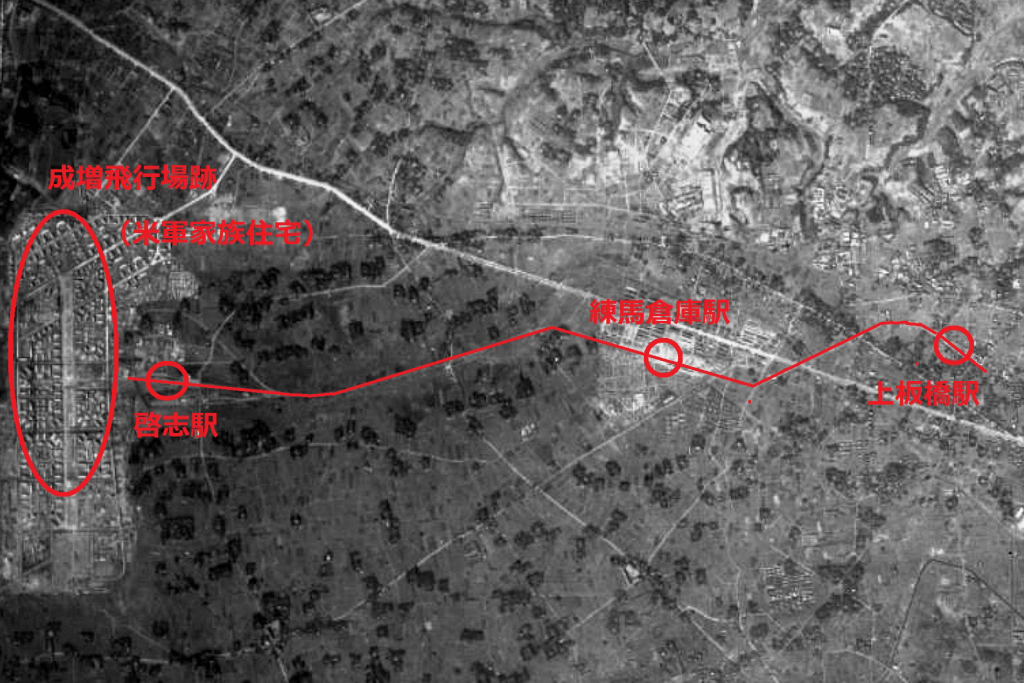

1959(昭和34)年7月22日に廃止となった通称「啓志線(グラントハイツ専用側線)」は、東武鉄道が「将来の通勤路線」として買収を目論んだ。その動きは、廃止になる1か月前の6月22日に上板橋(板橋区)~田柄町(練馬区)間4km182mの「地方鉄道免許申請」を運輸大臣あてに提出していた。

ここに出てくる「田柄町」とは、グラントハイツ正門より約700mほど上板橋駅寄りにある田柄2丁目付近のことで、米軍の接収下にあったグラントハイツには乗入れないものとなっていた。建設予定費は2億990万円で、電車による運行(電気鉄道)を行う計画だった。

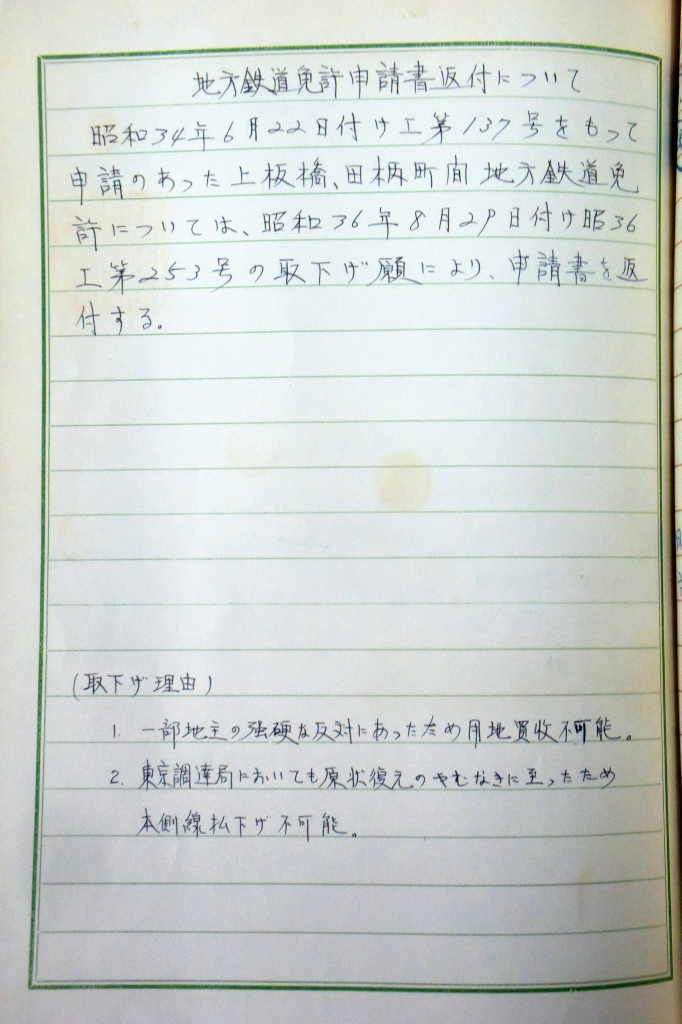

ところが、この申請は2年後の1961(昭和36)年8月29日に取下げられた。その理由には、次のことが書かれていた。「地元一部地主は、土地売却の意思は全然なく、強硬な反対にあったため、用地買収は不可能となった。」とあり、通称「啓志線」と呼ばれた線路用地のほとんどは、大日本帝国陸軍時代の軍用線やGHQによる“接収”によって、なかば強制的に供出させられた土地だったのであろう。「民営鉄道化」するには、用地買収が絶対条件だった、という訳だ。

この結果、“側線”の財産を管理していた東京調達局(大蔵省)は、「原状復元やむなき(土地を地主に返す)」という結論に至り、東武鉄道は「側線払下げ」の申請を取下げたのだった。これを受けて、東京調達局は翌年の1962(昭和37年3月までにグラントハイツ専用側線のレールなどの設備撤去を、陸上自衛隊第101建設隊に要請して完了させた。

もし、この計画が実現していたならば、光が丘地区をはじめ”啓志線”の沿線における交通事情は大きく様変わりしていたことだろう。

廃線跡をたどる

路線廃止から66年、レールを撤去しての原状復元からも63年が経過した今。既に沿線の風景は一変し、地元で「田柄たんぼ」と呼ばれていた長閑な光景も住宅地へと生まれ変わっているのが現状である。その痕跡を探すことは、線路用地跡を探すことくらいしかできまい。そう思いつつ、旧地図を手掛かりに“啓志線探訪”へと出かけた。

まずは、上板橋駅の周辺からスタートした。廃線跡をグラントハイツ方向に向かって歩き、旧「上板橋駅北部信号所」付近を目指した。この付近は、当時から3本のレールが敷かれたヤードのような構造だった。そのため、用地そのものが大きかったこともあり、跡地にはマンションが建っていた。これに寄り添う道路は、線路跡ではないものの、線形に沿っているため”鉄道心をくすぐる曲線”を描いていた。

閑静な住宅街を線路跡を探しながら歩いていると、ほとんどの線路敷跡には住宅が建っており、敷地(更地)のまま遺されているところは皆無だった。仮に線路跡に建つ個人宅の写真を載せたところで、ここに鉄道が走っていたことなど言われなければわからない。もっとも、旧地図を見ながら住宅街を歩き回っていること自体が、単なる不審者と思われてもおかしくない世の中である。この先はあえて、踏切のあった路地や、アパートが建っているところだけを写真で紹介したいと思う。

踏切跡は、まず旧川越街道の場所へ行ってみた。板橋区上板橋2丁目に位置する踏切跡の周囲には、住宅や店舗が建ち並んでいた。旧地図で追う限り、赤い軒先の建物から斜めに道路を横断していたようだ。さらに住宅街を線路跡をたどるように進むと、周囲の街並みに比べると建物の向きが不自然なものが目についた。間違いなく線路敷跡に建てられたものだろう。

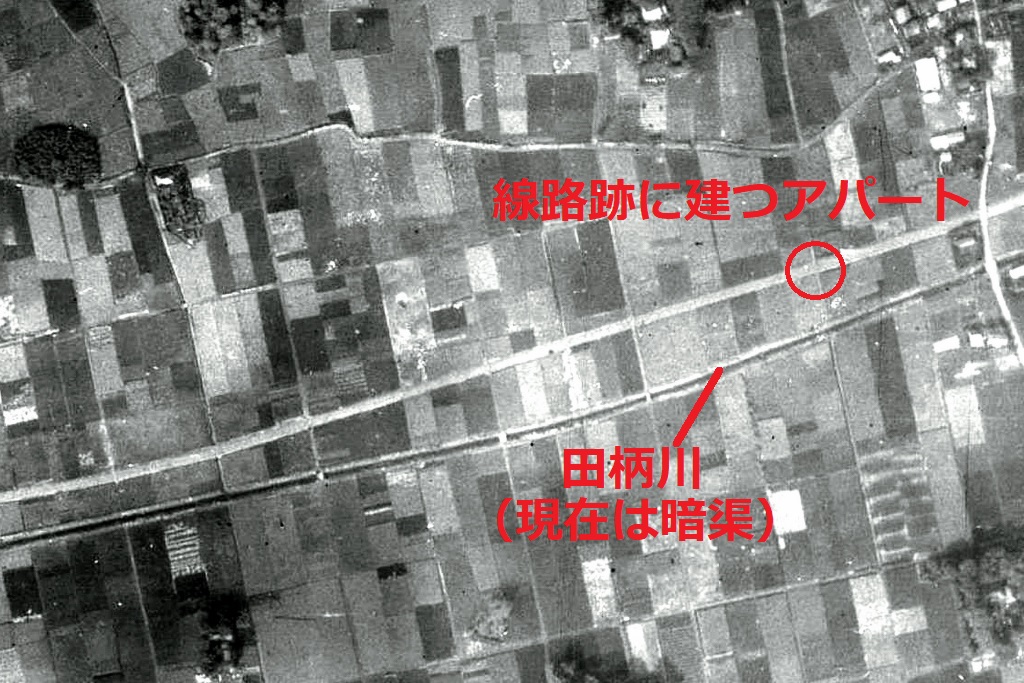

川越街道を越えた練馬区錦2丁目に建つアパートも、周囲の建物と向きが異なり、ここが線路敷跡であることは一目瞭然であった。

“短命に終わった乗客輸送”の項で使用した「踏切」の場所を追い求めて、さらに住宅街を歩き続けた。写真に見るカーブミラーの手前あたりに踏切があったようだ。この辺もかろうじて、線路跡を旧地図から追うことができた。

「田柄たんぼ」と呼ばれたあたりは、ほぼ農地から宅地へと転換されていた。そんな中でも線路跡に建つアパートを田柄2丁目で見つけ出すことができた。しかし、そうとはいえ興味のない人からみれば、単なる建物の写真に過ぎない。虫食いのように残された線路敷は、ここ以外に見つけることはできなかった。軍用と接収という複雑な歴史のなかで跡形もなく消え去った廃線跡は、難解極まりないものだった。

文・写真/工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、鉄道友の会会員。