春は花見、秋は月見の山手線

1906(明治39)年に“日本鉄道”が国有化されると、1909(明治42)年には国有鉄道の規格として路線名称が制定され、正式に「山手線」を名乗るようになった。それまでは、日本鉄道であったことから、通称の山手線のほか「日本線(山手線)」と呼ぶこともあったそうだ。

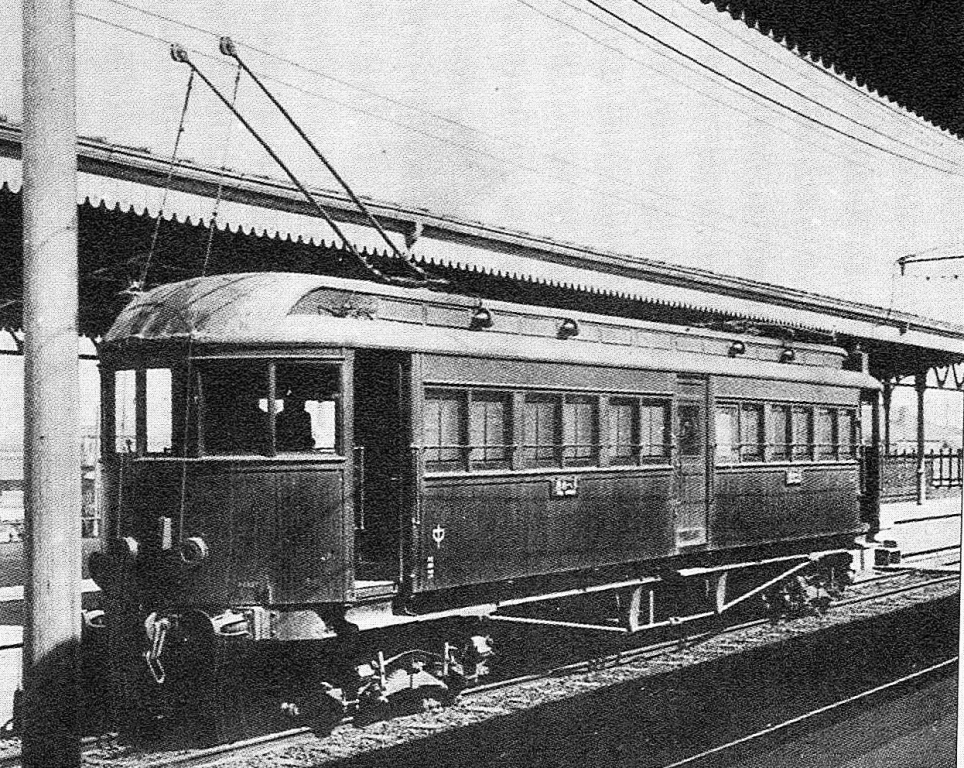

1909(明治42)年12月16日に、現在の新橋駅となる「烏森(からすもり)駅」が開業すると、山手線は同時に上野駅~田端駅~池袋駅~新宿駅~品川駅~烏森駅間で電車運転を開始した。「電車が走ると世の中が動く」といわれた時代である。烏森駅と品川駅の間は、京浜線(現在の京浜東北線)に乗り入れた。これにより、山手線の運転ルートは、「C」の文字を描くような線形となった。

この頃の山手線は、人家もまばらな山手台地を巡る乗り物として、春には「花見電車」、夏には「納涼電車」、秋には「月見電車」、冬には「雪見電車」と、東京市民は四季の移り変わりを楽しむ往復2時間の小旅行を楽しんだという。

運転ルートは「の」の字に

1914(大正3)年に東海道線が東京駅まで開通し、中央線も1919(大正8)年に東京駅まで延伸すると、東京駅で中央線と東海道線のレールがつながった。そこで、中野駅から新宿駅、神田駅、東京駅、品川駅、新宿駅、池袋駅、田端駅、上野駅と平仮名の「の」の字のようなルートで直通運転を行うようになった。

当時はまだ、上野駅から秋葉原駅を経由し神田駅までの間は、線路がつながっていなかったため、環状線として運転することはできなかった。また、池袋駅と赤羽駅間(のちの赤羽線、現在の埼京線の一部)が本線ではなく、支線の扱いとなるようになったのもこの時期だった。