路線名は「山手線」だが、区間で正式名称が違う

山手線が走りはじめて40年が経過した1925(大正14)年11月1日、ようやく神田駅と上野駅間のレールがつながり、山手線の環状運転がスタートした。当時は12分間隔で運転され、1周するのに72分を要したとされる。時代が昭和に入ると、運転間隔や1周に要する時間は、現在とほぼ変わらないものになったという。

路線名は「山手線」であるが、実は区間ごとに正式な線名は異なり、東京駅~品川駅までの6.8kmを東海道線、品川駅から田端駅までの20.6kmは山手線、田端駅から東京駅までの7.1kmを東北線と専門的には区別される。1周は34.5kmあり、最高速度は90km/h。1周の所要時間は環状線の内側を走る内回りと、外側を走る外回りで僅差はあるものの、概ね1時間だ。外回りと内回りを見分けるコツは、ホーム上に流れる自動放送が、外回りは男性の声に対し、内回りは女性の声になっている。

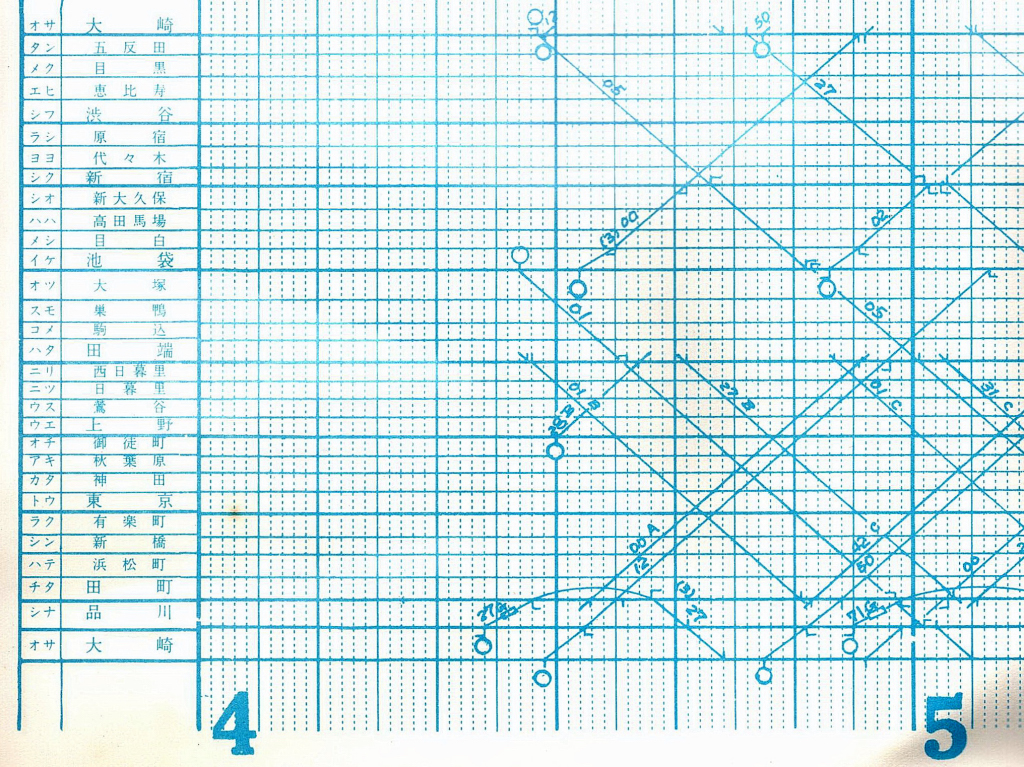

運転本数は、朝の通勤時間帯だと内回り22本、外回り18本の列車が走る。山手線の場合、電車の走る方向を示すときは、内回り、外回りと呼び、上り、下りという言い方は耳にしない。しかしながら、ダイヤグラム(列車運行図表)上では、外回りが下り、内回りが上りで表されていることはあまり知られていない。電車も、同じ車両が同一方向ばかり走ると車輪の減り方に偏りがでるため、バランスよく外回りと内回りを交互に走らせているという。ちなみに1周乗車した場合の運賃は、きっぷ(同一駅で乗車して1周乗り続けて降車)の場合、500円(IC運賃494円)となる。

どちらが正しい!?「やまのてせん」と「やまてせん」

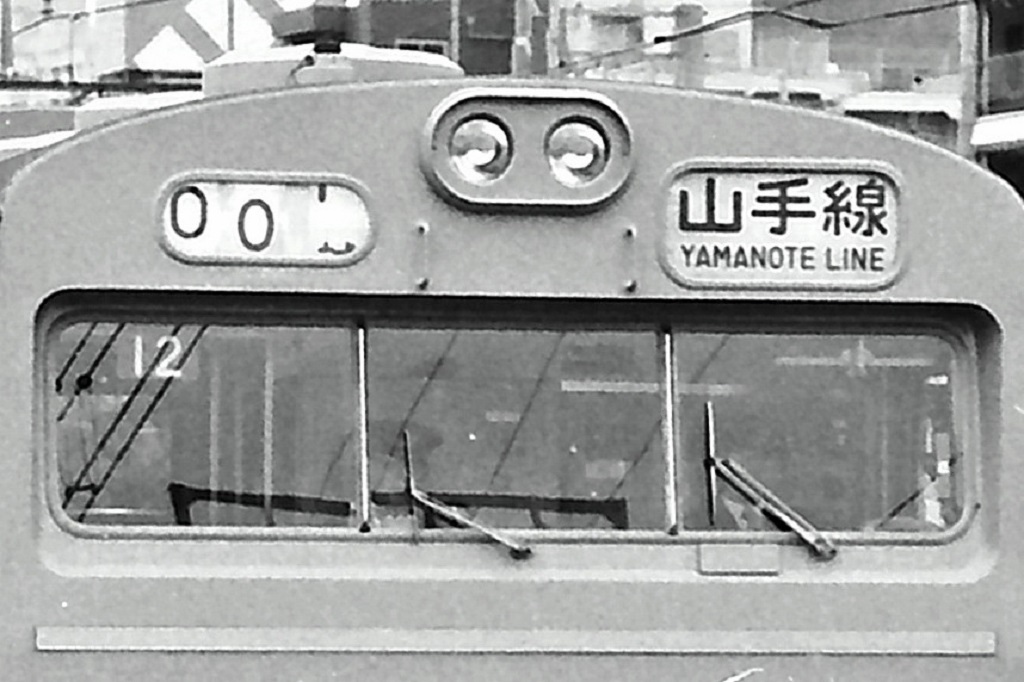

結論から言うと、「やまのてせん」が正解である。この混同は、戦前からあったといわれ、日本鉄道が作成した建設当時の書類には「山ノ手線」という表記が見られ、また下町と山手という地域を示す言葉から付けられたことからも「やまのてせん」が正とされてきた。

しかし、戦後のGHQ施策により駅名にローマ字表記を併用することが指示され、その際に「YAMATE」と記したことで、「やまて」と呼ばれることが多くなった。当時の国鉄(現JR)は、1971(昭和46)年に漢字で記された駅名にフリガナを付すことを決め、その際は過去の経緯に基づき「やまのてせん」と定め、ローマ字表記についても「YAMANOTE」と記した。

子どもの頃の記憶のなかに、昭和50(1975)年代にテレビで流れていたカメラ量販店のCMで、「♪まあるい緑のやまてせん」と歌われ、「やまてせん」、「やまのてせん」のどっちが正しいか、ということが話題になったことを思い出す。歌詞はその後「やまのてせん」に修正されたが、このことからも読み方が混同していたのは周知の事実だった。