カキが旨い季節がやってきた。衣はカリッと身はジューシーなカキフライ、セリがたっぷり入ったカキ鍋、炊きたてのカキご飯。茹でたカキに甘味噌をつけて焼くカキ田楽もオツだ。カキ漁師は、海で採れたてのカキの殻からナイフで身を剥いて、海で洗ってそのまま生で食べるのが好みだという。

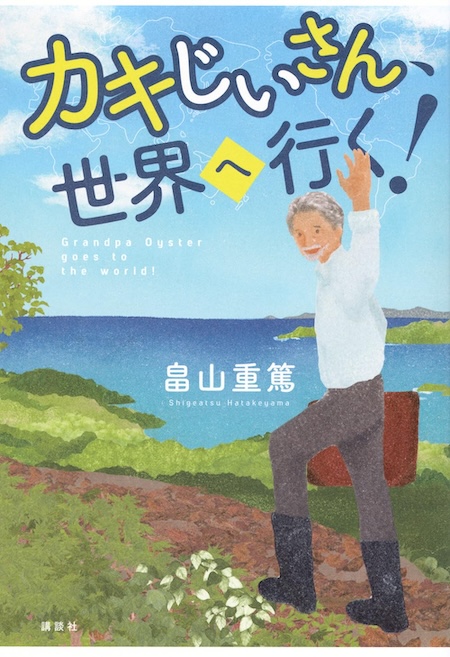

そんなカキ漁師の旅の本が出版された。『カキじいさん、世界へ行く!』には、三陸の気仙沼湾のカキ養殖業・畠山重篤さんの海外遍歴が記されている。「カキをもっと知りたい!」と願う畠山さんは不思議な縁に引き寄せられるように海外へ出かけていく。フランス、スペイン、アメリカ、中国、オーストラリア、ロシア……。

世界中の国々がこんなにもカキに魅せられていることに驚く。そして、それぞれの国のカキの食べ方も垂涎だ。これからあなたをカキの世界へ誘おう。連載第7回「やっぱりそうだった…!「日本の漁師」がスペインまで行って確かめた、三陸の海「リアス」で”旨いカキ”が育つワケ」にひきつづき、スペインのカキとホタテ貝とサンティアゴ・デ・コンポステーラの巡礼者のたどった道を訪ねる旅だ。

みごとなガリシアのロブレ(広葉樹)の森

南リアスには、遠回りですが山ごえをしてからむかうことにしました。リアスの背景の森を見たかったからです。

内陸部のルゴ県に入ると、あっちにもこっちにも、白い花を咲かせたクリ林が見えます。ルゴの名産はカスターニャ(クリ)です。その昔、スペインにじゃがいもがまだ入らないとき、この地方の主食はクリだったそうです。クリの木といっても、日本では想像もつかないほどの巨木が立ちならんでいます。

製材所も数多くあり、ルゴは昔から木材産業の中心地なのです。ガリシアは森の国でもあるのです。

さらに奥のほうに入っていきました。こんどは松林がどこまでも続きます。雨が多いせいでしょうか。シダ植物が松の木の下一面に生えていました。

でも、昔、ガリシアをおおっていたというロブレの森はまだ見つかりません。日本のブナの原生林のように、もっと山おくに入らないと見られないかもしれないのです。

松林の中を、車で一時間は走ったでしょうか。坂をくだっていくとだんだん広葉樹が多くなってきました。やがて、小さな町の入り口にさしかかると、みごとな並木道がつづいているのが見えました。