明治時代の中頃、現在のJR東海道線は”小田原”や熱海に線路が通っていなかった。ゆえに、西へ向かう列車は現在の御殿場線を経由していた。当時の小田原や箱根へは、御殿場線との分岐点である国府津駅から「小田原馬車鉄道」という箱根登山電車のルーツとなる鉄道を利用しなければならなかった。馬車鉄道はのちに電気鉄道となり、小田原市内には路面電車が走っていた。その路面電車は、いまも大切に保存、活用されている。そんな小田原の歴史ある電車に出会えるカフェ巡り。いざ出発である。

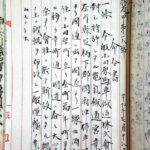

※トップ画像は、かつて小田原市内線で活躍した車齢100歳を迎えた路面電車。箱根口ガレージ報徳広場に併設される「きんじろうカフェ&グリル」のマスコット的な存在として展示される=2025年4月5日、小田原市南町

小田原と鉄道のはじまり

1872(明治5)年に新橋~横浜間で鉄道が開業して以来、東海道線は西へと線路を延伸していった。1887(明治20)年7月には同じ小田原市内にある国府津駅まで開通すると、人々は“人力車”を利用して箱根や熱海へと向かった。その後、東海道線は小田原を通り熱海方面へと延伸されるものと思われたが、当時の土木技術では箱根山を越えて三島へと至るルートは地形が険しく困難とされ、現在の御殿場線ルートへと線路は延伸された。

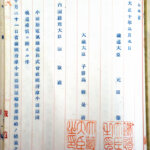

これに対し、宿場町として長らく栄えてきた小田原の街が取り残されてしまうと、地元の有力者らが立ち上がり、1888(明治21)年10月に国府津から小田原を経て湯本に至る12.9Kmを結ぶ「小田原馬車鉄道」を開通させた。これは、東京(東京馬車鉄道)、群馬(碓氷馬車鉄道)に次いで、3番目に開業した馬車鉄道であった。

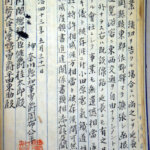

しかし、この開業を良く思わない人もいたという。それは、反対運動をしていた人力車や乗合馬車の経営者だった。線路上に障害物を置いたり、馬車鉄道に向けて”投石”するなどの営業妨害は次第にエスカレートしていったといわれ、小田原に別荘を構えていた“伊藤博文”によって、この騒ぎは鎮静化が図られたとされる。同業者にとっては「死活問題」であったに違いないが、なんとも物騒な出来事であった。

動力は馬から電気へ

馬車鉄道の開通によって、箱根の湯治客が増加するなど小田原の街も以前にも増して活気づいたという。そうしたなか、馬車鉄道では輸送力に限界があり、さらに馬のエサ代が高騰するといった問題を抱えるようになった。

開通から2年後の1890(明治23)年は、東京の上野公園で「第3回内国勧業博覧会」が開催され、米国から輸入した路面電車のデモ運転が行われた。このデモ運転は、日本で最初の電力会社となる東京電燈が主催したものだった。これを聞きつけた当時の馬車鉄道の社長は、電車運転に意欲を示したが、当時は小田原や箱根に電気が無かった時代ゆえ、経営陣からは時期尚早として賛同を得ることができなかった。

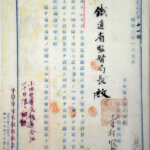

その後、1895(明治28)年に京都で日本初の電気鉄道が開業すると、電化への意欲は一気に加速した。資金調達を得るため、自社株の8割弱を東京馬車鉄道(のちの東京市電)へ譲渡した。その目論見は、交換条件として資金提供を受けることだった。東京馬車鉄道としても、電気鉄道化を画策しており、検証と実績を得るうえでも、小田原馬車鉄道への投資は無駄ではなかったのだ。

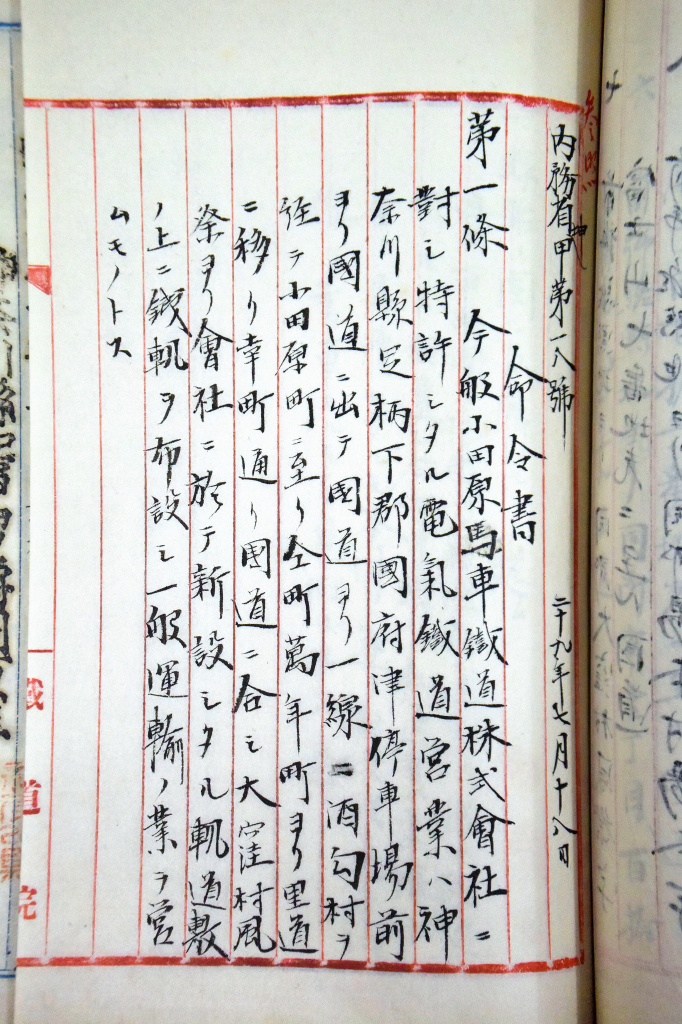

小田原馬車鉄道は、1896(明治29)年7月18日に“電気鉄道の敷設免許”を得ると、同年10月に社名を「小田原電気鉄道」へと改名した。