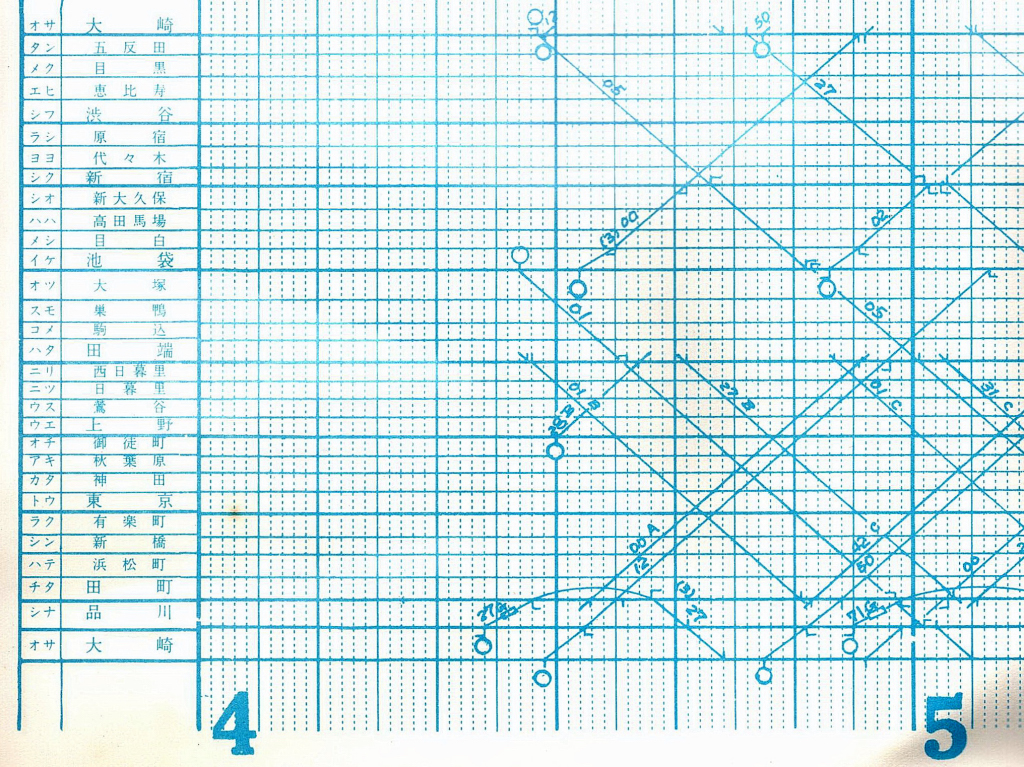

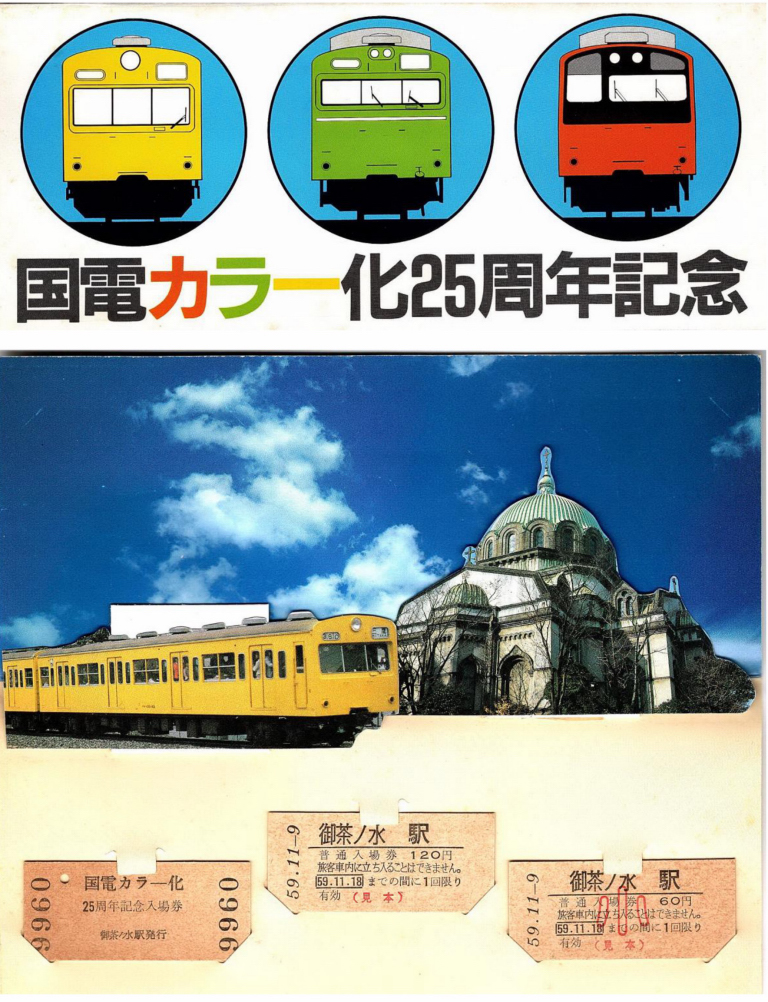

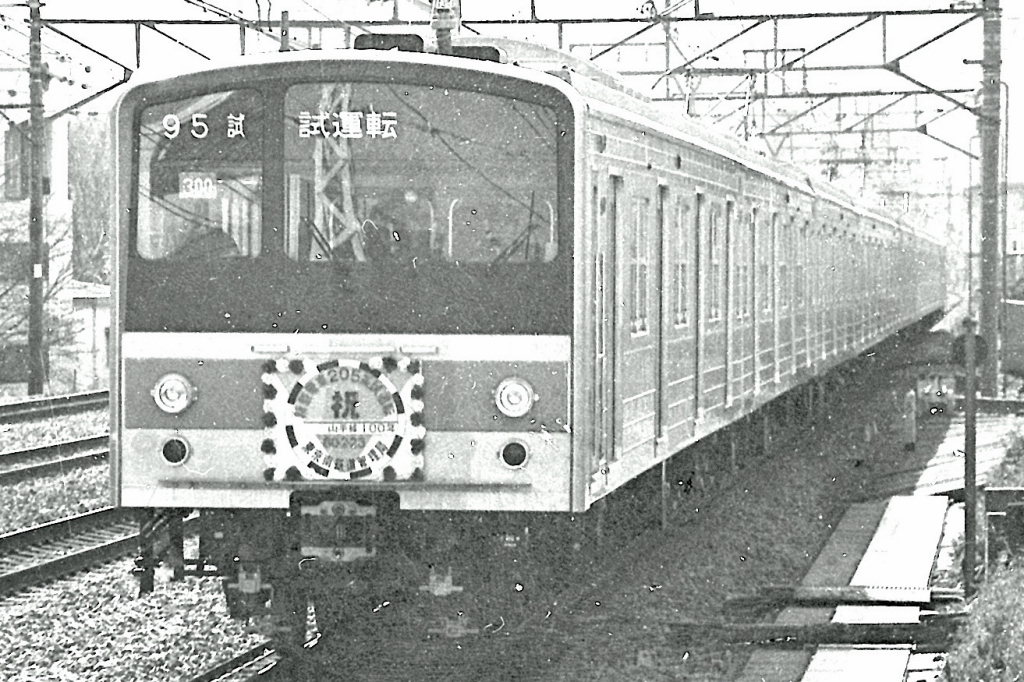

JR山手線(やまのてせん)の礎となる鉄道が開業したのは、1885(明治18)年3月のこと。以来、140年間にわたり首都東京の足として歴史を刻んできた。当初は、東海道線と東北本線を連絡する路線として誕生し、その後の路線拡大とともに山手線の運転ルートは「Y」→「C」→「の」と変化し、現在の“まるい形”(環状運転)になってから、2025(令和7)年11月1日で100周年を迎えた。なぜ、開業時から環状線ではなかったのか。なにがそうさせたのか、といった素朴な疑問とともに山手線の生い立ちを振りかえってみたい。

※トップ画像は、環状運転100周年を記念した「旧103系電車をイメージした復刻デザイン」をラッピングした電車。JR浜松町駅で=2025年10月29日、港区海岸

山手線の礎は私鉄「品川線」

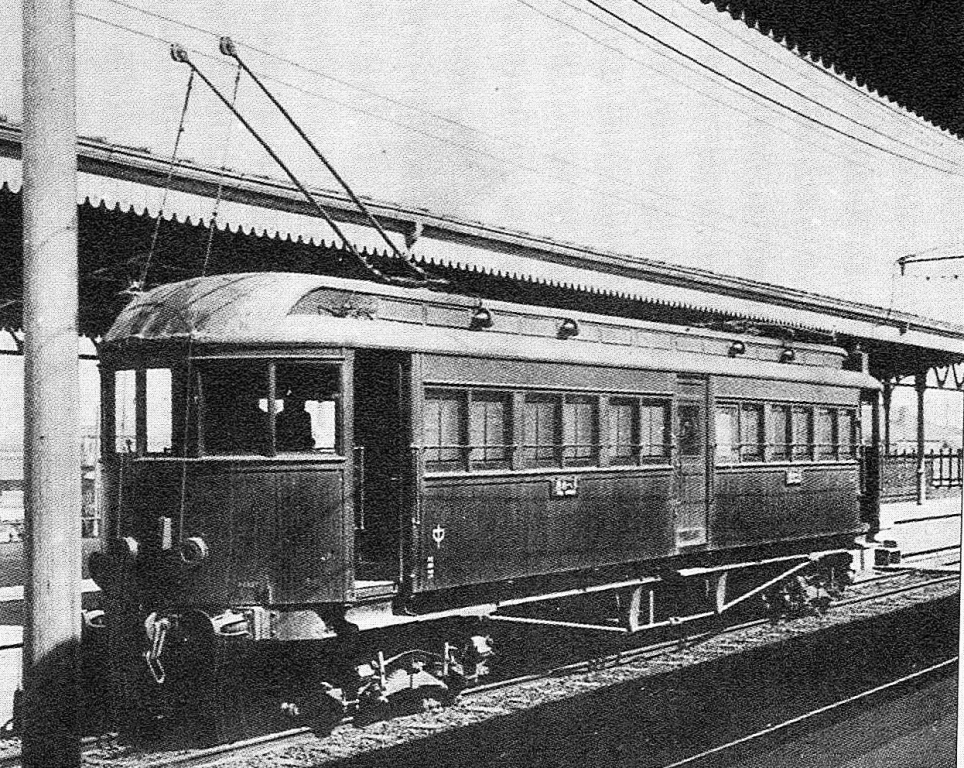

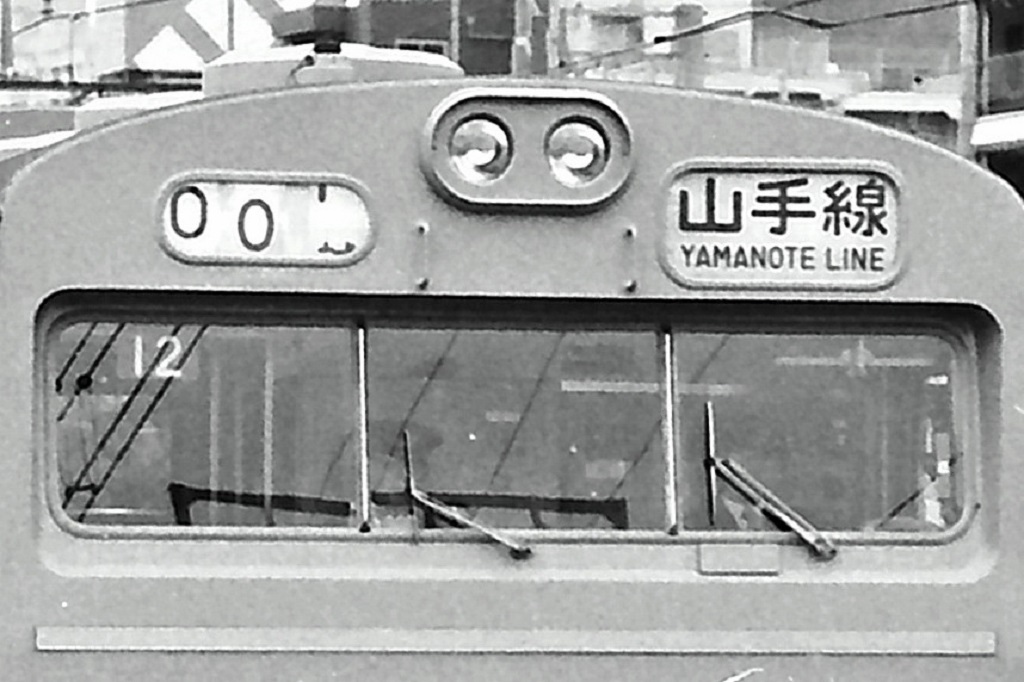

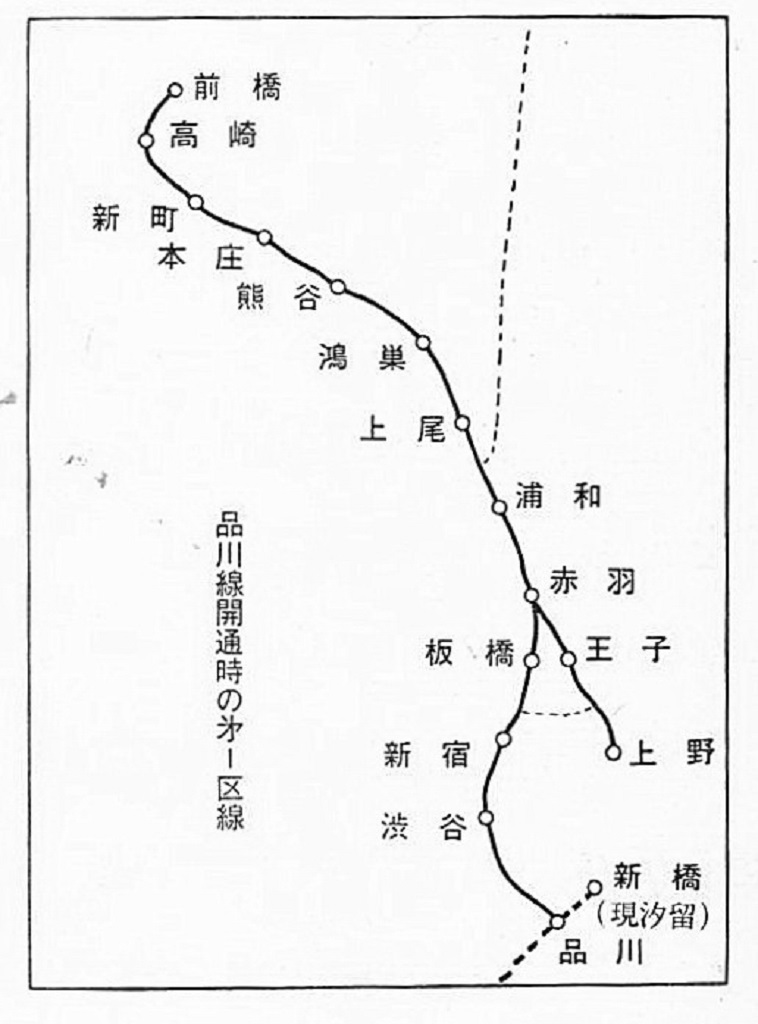

1872(明治5)年に日本ではじめて国が建設した官設鉄道が開業し、新橋(旧・汐留)駅と横浜(現・桜木町)駅が結ばれた。それから11年後となる1883(明治16)年には、上野駅から熊谷駅を結ぶ、こちらも日本初となる私設鉄道「日本鉄道」が開業した。この2つの路線を接続するため、1885(明治18)年3月1日に開業したのが、山手線の礎となる日本鉄道の「品川線」だった。

品川線は、品川駅(港区)から目黒駅、渋谷駅、新宿駅、目白駅、板橋駅を経由し、赤羽駅(北区)とを結んだ。品川駅では、先に開業していた官設鉄道の新橋駅(のちの汐留駅)まで乗り入れを行った。当初は、新橋駅と赤羽駅の間を1日わずか3往復しか列車がなかった。この路線に1887(明治20)年、当時7歳だった大正天皇が乗車した記録が残されている。新橋駅から“臨時列車”(汽車)で赤羽駅を経由して上野駅まで、「郊外の光景」を車窓から楽しまれたという。

山手台地を走るから山手線

品川線の利便性を向上させようと、赤羽駅を経由せずに上野方面へとつなぐ分岐線の計画があった。この分岐線は、その名を「豊島(としま)線」としていたが、計画の途中で品川線と統合して、通称として「山手線」と呼ぶようになった。これは、山手台地に建設されたことに由来するといわれる。

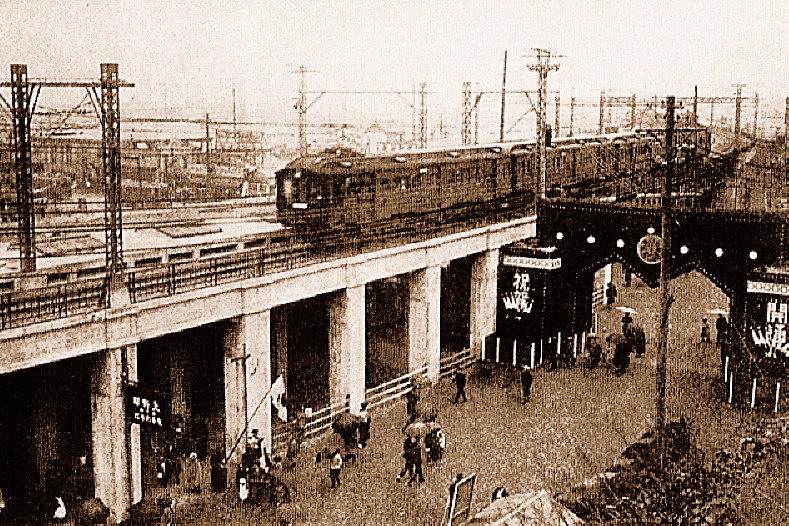

山手線は、1906(明治36)年に池袋駅を開業させて、そこから大塚駅、駒込駅を経由し田端駅へと至る分岐路線を開業させた。この当時は、山手線の本線は赤羽方面とされ、池袋駅と田端駅を結ぶ路線は、山手線の支線とされた。

現在のように、品川駅から東京駅を経由し上野駅を結べば便利だったはずだが、民家が密集する”下町”を通るルートでは、用地確保など相当な資金と日数を要することが見込まれたため、民家の少ない山手台地を”う回”するルートが選ばれたのだった。