先祖の御霊を祀り、五穀豊穣を祈る祭祀が行われる

宮中三殿の皇霊殿で、春分の日はご先祖である歴代天皇と皇族の御霊をお祀りする「春季皇霊祭の儀」、秋分の日には「秋季皇霊祭の儀」が執り行われる。天皇皇后両陛下が御拝される。おふたりとも、古式ゆかしいご装束に身を包まれて、祭祀に臨まれるのである。

同時に、春は神殿で神に感謝をささげる「春季神殿祭の儀」、秋には「秋季神殿祭の儀」が執り行われる。春は五穀豊穣を祈り、秋には豊かな収穫を神に感謝する祭祀である。春分の日と秋分の日は、国民にとっても大切な節目であり、明治時代から国民の祝日とされてきた。

宮中三殿では、1年の間に約60もの祭儀が行われ、天皇皇后両陛下は常に国民の幸せを祈られている。両陛下はこうした宮中祭祀を大切に受け継がれ、次の世代に伝えられている。

「およふかし」を過ごし、父母の宮中祭祀を受け継がれる

かつて上皇陛下(当時は天皇陛下)と美智子さまが宮中祭祀に臨まれていたころ、浩宮さま(今の天皇陛下)や礼宮さま(今の秋篠宮さま)、紀宮さま(今の黒田清子さん)は、陛下と美智子さまのご様子を間近にご覧になっていた。成年に達するまで、子どもたちは宮中祭祀にはご出席されないからだ。

祭祀が深夜に及ぶこともしばしばであった。そんなとき、美智子さまはご装束をお召しのまま、御拝を終えられた陛下とともにお祭りが終わるまでお慎みの時を過ごされる。

このような祭祀の夜を御所では「およふかし」と呼び、お子さま方もお祭りが終わるまでそれぞれ静かにお過ごしになられた。祭祀が終了したという知らせが来ると、お子さま方は2階のお部屋に上がり、ご装束のままお慎みの時を過ごされている陛下と美智子さまのもとに行き、

「お滞りなく……」

「おやすみなさい」

とご挨拶される。それは子どもたちにとっても、無事に祭祀が終わった安堵感がこもったお声であった。天皇家の生活の中には、家庭としては特殊な行事が入っており、その一つひとつを果たされることが日常の自然な姿だった。

時は移り、令和の御代となった。今、こうした宮中祭祀も代替わりした。

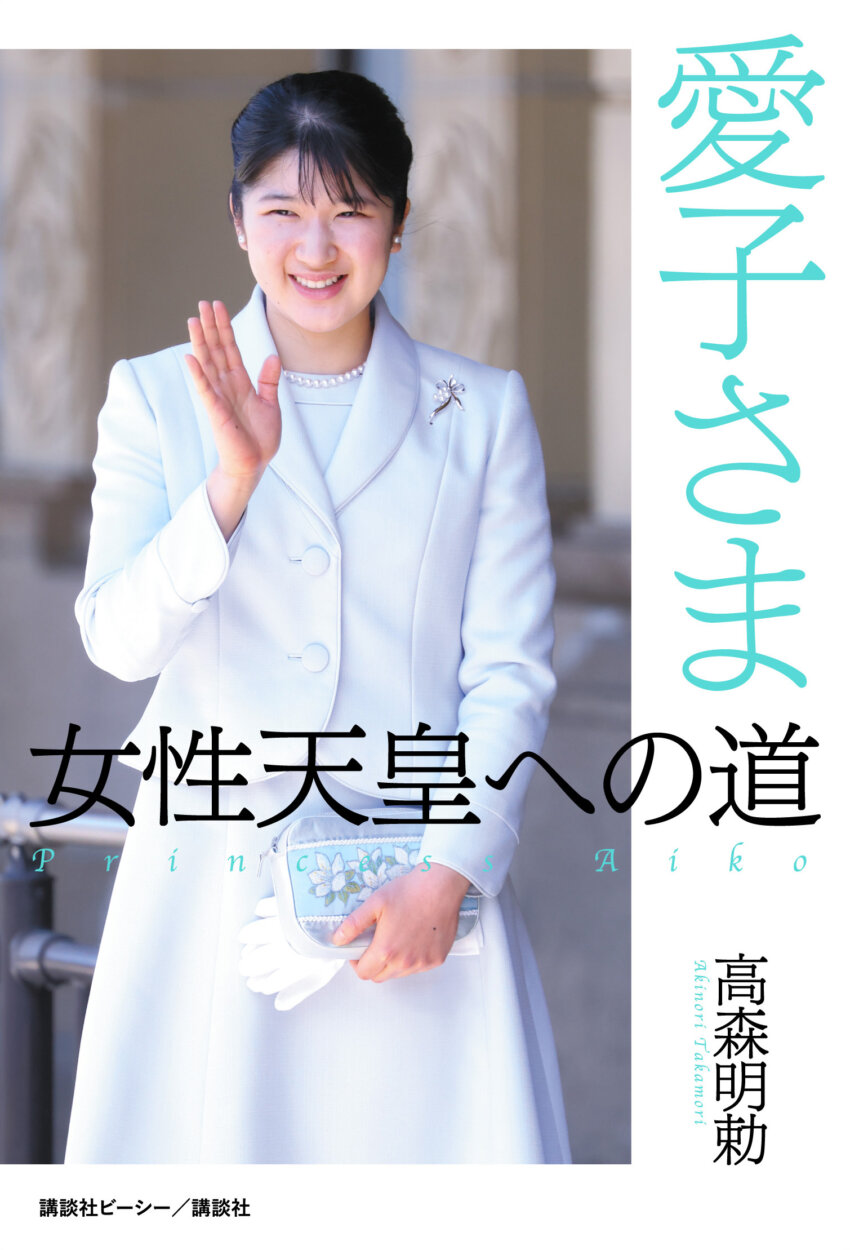

2024年3月20日の春分の日には、天皇陛下は「春季皇霊祭の儀」「春季神殿際の儀」に臨まれ、雅子さまもご遥拝されている。その日はちょうど愛子さまの学習院大学の卒業式にあたり、国民は愛子さまの初々しい大振袖の袴姿に魅了されていた。

秋になり、9月22日の秋分の日には、天皇陛下と雅子さま、さらに成年皇族となられた愛子さまもご一緒に、「秋季皇霊祭の儀」「秋季神殿祭の儀」に臨まれた。上皇陛下と美智子さまが行われていた宮中祭祀は、天皇陛下と雅子さま、さらに次の世代の愛子さまに脈々と受け継がれているのである。(連載「天皇家の食卓」第33回)

参考文献:『宮中 季節のお料理』(宮内庁監修、扶桑社)、『皇后陛下御歌集 瀬音』(大東出版社)、『美智子さまのお好きな花の図鑑』(渡邉みどり監修、飛鳥新社)、『皇后さまと子どもたち』(宮内庁侍従職監修、毎日新聞社)、宮内庁公式ホームページ

※トップ画像は、(C)JMPA

文/高木香織

たかぎ・かおり。出版社勤務を経て編集・文筆業。皇室や王室の本を多く手掛ける。書籍の編集・編集協力に『美智子さま マナーとお言葉の流儀』『美智子さまから眞子さま佳子さまへ プリンセスの育て方』(ともにこう書房)、『美智子さまに学ぶエレガンス』(学研プラス)、『美智子さま あの日あのとき』、『日めくり31日カレンダー 永遠に伝えたい美智子さまのお心』『ローマ法王の言葉』(すべて講談社)、『美智子さま いのちの旅―未来へー』(講談社ビーシー/講談社)など。著書に『後期高齢者医療がよくわかる』(共著/リヨン社)、『ママが守る! 家庭の新型インフルエンザ対策』(講談社)。