デビュー時はもう完成していた

クルマ、特にブランニューモデルの場合、デビュー時のネガを4~5年のモデルサイクルの間に潰して熟成させていく、というのが常套手段だが初代セルシオはデビューした時から自動車評論家の評価はものすごく高かった。もちろん細かな点は改良を受けて熟成されたのだが、デビュー時にほぼほぼ完成されていた。

デザインは保守的過ぎて個性がない、という声もあったが、高級車とわかりやすく安心感のあるデザインはユーザーに好評だった。

それに対し日産は初代セルシオの約1か月後にインフィニティQ45をデビューさせ、セルシオに対抗したが、残念ながら販売面ではまったく相手にならず。走りに振った高級セダンというコンセプトでアクティブサスを搭載するなどチャレンジングだったが、難解なデザインと完成度の低さがその要因だったと思われる。

セルシオは特別なクルマ

トヨタはLS400(初代セルシオ)で高級車マーケットに参入するにあたり、プラットフォーム、エンジン、トランスミッション、サスペンションなどすべてを新規で開発。4L、V型8気筒DOHCエンジンは、セルシオがデビューする前にクラウンに搭載されたが、これは「セルシオが出てもトヨタはクラウンを粗末に扱いません」というトヨタのクラウンオーナーに対する配慮だろう。このあたりはうまいなぁ、と感心する。

トヨタがこだわった『源流主義』

初代セルシオは『源流主義』のもとに開発が進められたのは有名だ。初代セルシオは、その静粛性の高さで、ベンツ、BMWを震撼とさせたのだが、そのカギが『源流主義』だ。

遮音材などを使うことによって静粛性を高めるのではなく、音の出る源流にさかのぼって対策を施し、出る音自体を小さくするというものだ。

初代セルシオはエンジン、トランスミッション、サスペンション、ボディ、インテリアなどすべての点で『源流主義』を徹底して異次元の静粛性を手に入れたわけだ。走行中の風切り音などを低減させるためにエアロダイナミクスにこだわったのも『源流主義』の一環だ。

トヨタのクルマ作りを変えるきっかけとなった

1987年にトヨタは北海道の士別テストコース内に、4kmのストレートを持つ1周10km、250km/hでの走行が可能なテストコースを新設。これは、初代セルシオの開発において200km/h以上での走行が日常茶飯事のアウトバーン対策でもあったが、日本で販売するクルマには不要なハイスピード領域での空力性能、走行性能、燃費性能をテストすることが可能になった。このテストコースができて以来、トヨタのクルマ作りが大きく変わった。つまり、初代セルシオの登場を機に、トヨタのクルマ作りも変わってきたのだ。

売れたのは必然的

トヨタは見えないところは手を抜く、と言われていたが、初代セルシオに関してはいっさいの手抜きなし。それどころか1980年代の初期から高級車マーケットのマーケットリサーチを入念にし、車両開発もトヨタ車としては異例なほど試作車を作ってトライ&エラーを繰り返したという。デビュー時に完成していたと表現したが、トヨタが万全の態勢で臨んだ結果で、ある意味必然だったのだろう。

景気のよさでパワーに溢れていた

クルマから離れるが、セルシオが登場した当時を振り返ってみたい。

セルシオが登場した89年と言えば、バブっていた時期で、景気のよさが後押ししてヤングもアダルトも浮かれていた。私なんぞは、家賃1万9000円の四畳半一間の共同トイレの木造アパートに住んでいながら、DCブランドを身にまとい夜の街を闊歩。寝る間を惜しんで遊ぶという生活を続けていた。今考えると思いっきり”痛いヤツ”なのだが、当時はそれがベストと思って生きていた。見た目なんてどうでもいい、と悟れたのも無駄に背伸びしていたこの時期の経験があったからかもしれない。

通称東コレの『東京コレクション』が初開催されたのは1988年ということで、アパレル業界が最もパワーを持っていた時代だったと言っていいはず。

ウォーターフロントがトレンド

80年代中盤から盛り上がっていたウォーターフロントブームはまだまだ健在で、デートスポットとして大人気。そのひとつに1988年オープンのMZA有明があった。芝浦(東京都港区)をはじめとするウォーターフロントには倉庫を改修したハコのライブハウス、クラブ、レストランなどが続々登場。火付け人は、TANGO(レストラン)、インクスティック芝浦ファクトリー(ライブハウス)を手掛けた松井雅美氏で、空間プロデューサーと呼ばれる人たちが台頭したのもこの頃だった。

MZAの駐車場は高級車の品評会状態

MZA有明は当時松井氏と人気を二分していた山本コテツ氏が手掛けたライブハウスなのだが、当時10号地と呼ばれた有明地区は倉庫街ということで最寄り駅はなく、まさに陸の孤島。今でこそゆりかもめが開通して交通の便はよくなったが、当時は路線バス(MZA有明前)、シャトルバス(六本木or豊洲発着)、クルマのいずれかしかなかった。バブル崩壊、交通悪説の不便さから1991年に営業終了となったが、駐車場はバブっていて、人気車、高額車の品評会のようになっていた。

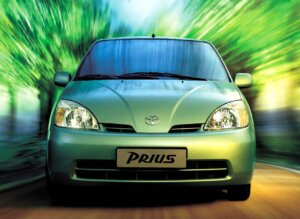

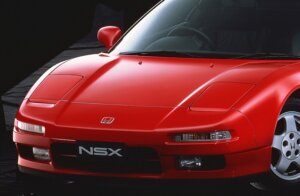

定番人気の2代目トヨタソアラ(1986~1991年)、2代目ホンダプレリュード(1987~1991年)、R32型日産スカイラインGT-R(1989~1994年)、Z32型日産フェアレディZ(1989~2000年)、そしてセルシオも多数出現し、メルセデスベンツSクラスにも引けを取らない存在感があった。大人気となって納期が1年以上ということもあって注目度も抜群だった。

そのMZA有明が話題になったひとつに、レストラン『サラサ』のワニ料理。が食べられるというのがあった。ちょうどその頃、「ワニを食う男」と呼ばれたプロ野球のヤクルトスワローズのラリー・パリッシュ選手もいたなぁ。