『その時歴史が動いた』や『連想ゲーム』などNHKの数々の人気番組で司会を務めた元NHK理事待遇アナウンサーの松平定知さんは、大の“城好き”で有名です。旗本の末裔で、NHK時代に「殿」の愛称で慕われた松平さんの妙趣に富んだ歴史のお話をお楽しみください。

「穴太衆」が築いた石垣

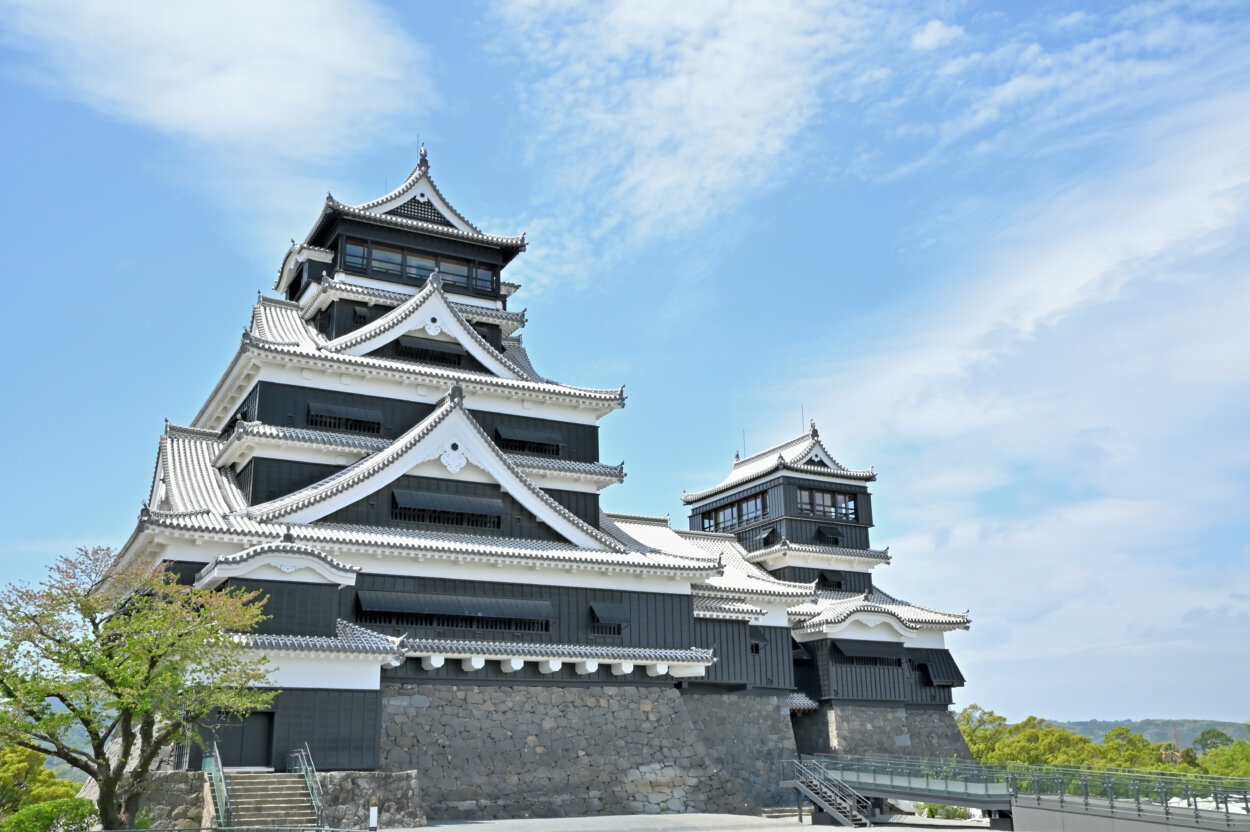

2016年4月の熊本地震で、大きな被害を受けた熊本城。被災からしばらくしてライトアップされた時には、県民に笑顔が戻りました。やはり熊本城は熊本のシンボルであり、県民のよりどころなのですね。

その熊本城を築城したのが加藤清正です。地元では清正公(せいしょこ)さんと親しみを持って呼ばれています。加藤清正が肥後にやってきたのは天正16(1588)年で、慶長6(1601)年から築城を開始し、慶長12(1607)年に完成しています。清正流(せいしょうりゅう)と呼ばれる、石垣の上に望楼型の巨大な大天守、小天守、宇土櫓が揃った姿は、まさに圧巻です。

また、自然石を積み上げる近江国の専門集団「穴太衆(あのうしゅう)」が築いた石垣は武者返しと呼ばれ、上にいくほど反り返りがきつく、忍者でさえも引き返さざるをえなかったことから、その名があります。実際に武者返しを見ると、よくぞ自然石でこんなに見事な石垣ができるものだと感心させられます。熊本地震で被害を受けた石垣の修復にも、穴太衆の末裔の石工職人の方たちが協力されたそうです。

西郷軍の猛攻で本丸が焼ける

熊本城は西南戦争の際、新政府軍が籠城し、西郷軍の猛攻を受けて本丸の大部分が焼けましたが落城せず、さすが築城の名人・清正の作った城だと賞賛されました。熊本地震までは宇土櫓のほか12基の櫓が現存し、清正流と呼ばれる石垣もほぼ完全な形で残っていました。

また、平成24(2012)年には、熊本城築城400年を記念して本丸御殿が復元され、最も格式の高い昭君之間(しょうくんのま)も完成しました。これは豊臣秀吉の遺児である秀頼を熊本城に招き入れるための部屋であるといわれています。