彭波さんは珠江口に何か所か養殖場を持っていますが、この場所が好きでここにいるときが多いということです。

池では、魚やエビ、カキをいっしょに育てているそうです。満ち潮の時に水路から海水を入れ、干潮時には一定の水位に保てる設計になっているそうです。

魚には毎日エサをやります。魚が食べ残したエサは、水槽の底にいるエビが食べます。魚やエビの排泄物は、やがて分解されて、窒素やリンになります。南国の日の光を浴びて、植物プランクトンが殖え、それをカキが食べて太るのです。

養殖法も変わってきました。1956~57年に、日本の垂下式という方法が導入され、深い海での養殖が可能になり、生産量は一気に増えました。

「宮城新昌さんという日本の沖縄の方が発明した養殖法のおかげです。中国の生産者はとても感謝しています」

と、握手を求められました。

私は思わず、天国の新昌さんに叫びたくなりました。

「あなたが宮城の万石浦で苦労して見つけた養殖法が、ここで生かされています」と――。

彭波さんは、さらに説明してくれました。

「中国では、カキは生より干して食べるほうがずっと多いです。旧暦の10月から翌年の3月までが製造のシーズンで、年内は生のまま細い竹を刺して干します。冬前の製品は光沢のある金色に仕上がり、味もよく、日持ちもいいです。年が明けると煮干しにします。ゆで汁は弱火で濃縮し、オイスターソースをつくります。干しガキは広東省沿岸を代表する産物で、珠海、中山、汕頭、そしてここ深セン・沙井鎮が有名です。体にもいいですよ」

そして、お昼をごちそうしてくれるというのです。鉄鍋にピーナツ油を入れて熱し、香りを高めます。ショウガ、ネギ、カキを入れ、手早くいためて塩と、しょうゆで味をととのえれば「チャンツォンハオ」のできあがり。下味にはたっぷりオイスターソースが使われていました。宮城新昌さんありがとう、と乾杯しました。

…つづく「「こんなうまいものがあるのか」…20歳の青年が、オホーツクの旅で《ホタテ貝の刺し身》に感動、その後はじめた「意外な商売」」では、かきじいさんが青年だったころのお話にさかのぼります。

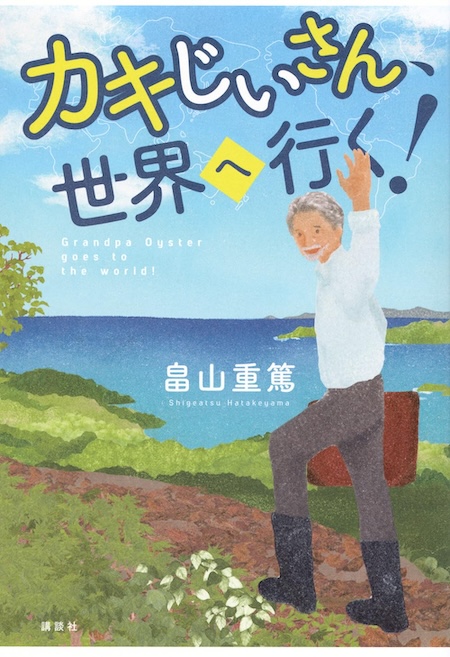

連載『カキじいさん、世界へ行く!』第14回

構成/高木香織

●プロフィール

畠山重篤(はたけやま・しげあつ)

1943年、中国・上海生まれ。宮城県でカキ・ホタテの養殖業を営む。「牡蠣の森を慕う会」代表。1989年より「海は森の恋人」を合い言葉に植林活動を続ける。一方、子どもたちを海に招き、体験学習を行っている。『漁師さんの森づくり』(講談社)で小学館児童出版文化賞・産経児童出版文化賞JR賞、『日本〈汽水〉紀行』(文藝春秋)で日本エッセイスト・クラブ賞、『鉄は魔法つかい:命と地球をはぐくむ「鉄」物語』(小学館)で産経児童出版文化賞産経新聞社賞を受賞。その他の著書に『森は海の恋人』(北斗出版)、『リアスの海辺から』『牡蠣礼讃』(ともに文藝春秋)などがある。