「料理としてのラーメン」を目指す

関川さんはラーメンを「大衆食ではなく料理」と考え、試行錯誤を重ねました。

まるで科学の実験のようにさまざまな食材を少しずつ組み合わせて理想のカタチに近づけました。

そんな研究の結果、「和風スープと白湯スープの組み合わせがベストだ」という結論にたどり着きました。

スープ材料には、鶏、豚、背脂、香味野菜などを使い、約12時間煮込んで白濁させた白湯スープと、マグロ節と利尻昆布でとった和風スープをブレンドするダブルスープ。

1990年代後半から2000年前半に一世を風靡した「白湯×和風」の原型は、すでにこの時点で「げんこつ屋」が完成させていました。

麺は群馬・上州産の高品質小麦粉を使用し、かん水の使用量も極力抑えた多加水麺。ただ単にコシがある麺ではなく、ソフトな歯ざわりを重要視していました。

この技法を1980年代という時代からやっていたことを考えると、とてつもなくすごいことです。

ところで、「げんこつ屋」という屋号は、「げんこつで大事なものを握りしめる。そして、そのげんこつで握りしめたものを次世代に伝えていきたい」という意味だそう。

妥協を許さず、常に挑戦し続ける精神を表しているものでもあるのです。

女性が入りやすい店の雰囲気と接客を

関川さんは、それまでのラーメン業界とは一線を画したコンセプトとクオリティで、経営戦略においても革命を起こしました。

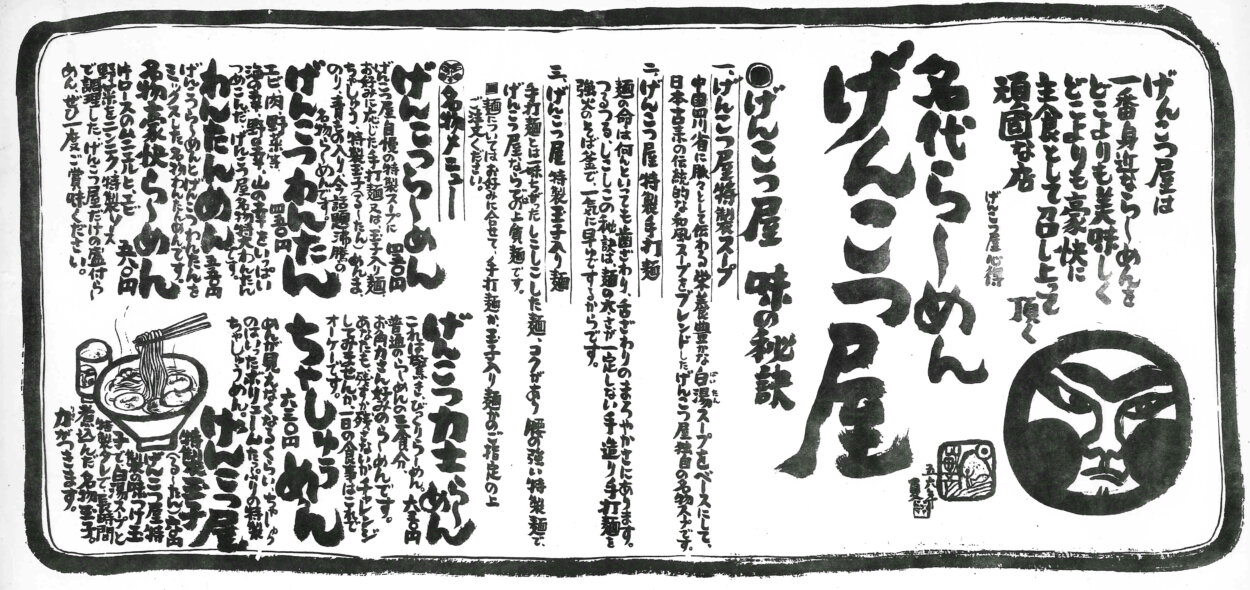

たとえば、ラーメン店にCI(コーポレートアイデンティティ)の考え方を1980年代に導入したこともその一つで、具体的には企業理念、ロゴ、ビジュアルなどの制定です。

また、食べ歩きをしているなかで、関川さんは当時のラーメン店の弱点を発見していたといいます。

その弱点は、(1)女性客・家族連れが少ないこと (2)横柄な態度での接客をする店が多いこと (3)店舗が汚く、入りづらいこと (4)提供する商品に原価をかけていないこと――でした。

関川さんはこれらを克服できれば、必ず繁盛店になるということを確信していました。

そのため、まずは内装。女性客、家族連れが気軽に入れるよう、衛生管理を徹底し、和の要素を取り入れた内装を手がけました。

店内ではラジオやテレビ中継でなく、ジャズを流し、1990年代後半のラーメンブーム時に広まった内装やスタイルを、先駆けて、まだ昭和の時代から取り入れていたのです。

また、女性客への配慮という点で、長い髪を結ぶための輪ゴムのサービスを1980年代から始めていたということも驚きです。