全国のラーメンの名店が出店する「新横浜ラーメン博物館」(ラー博)は、年間80万人以上もの客が訪れる“ラーメンの聖地”です。横浜市の新横浜駅前にオープン後、2024年3月に30年の節目を迎えましたが、これまでに招致したラーメン店は50店以上、延べ入館者数は3000万人を超えます。岩岡洋志館長が、それら名店の「ラーメンと人が織りなす物語」を紡ぎました。それが、新刊『ラー博30年 新横浜ラーメン博物館 あの伝説のラーメン店53』(講談社ビーシー/講談社)です。収録の中から、東京・目黒の「支那そば 勝丸」を紹介します。

煮干しラーメンと波乱万丈な店主との出会い

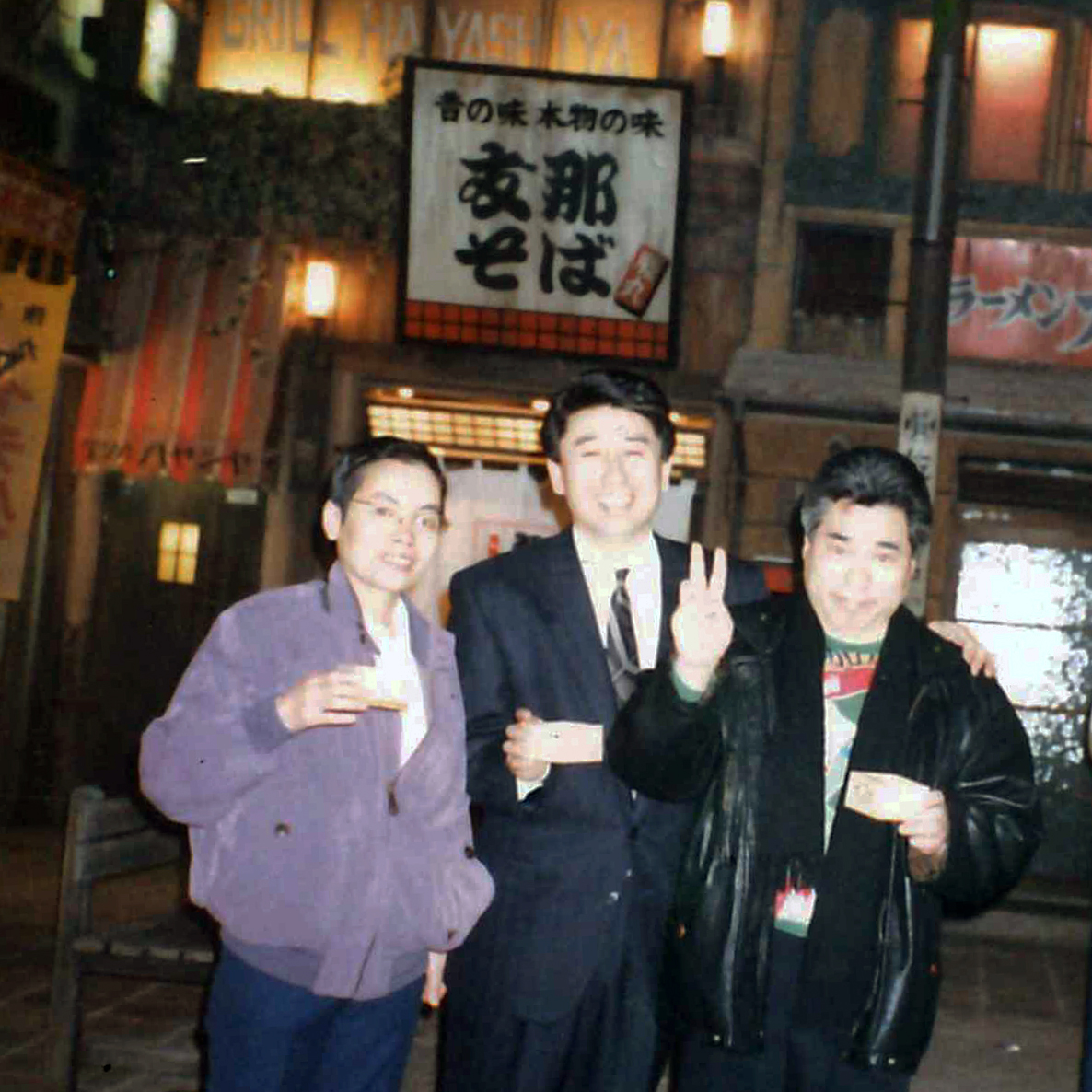

新横浜ラーメン博物館開業時(1994年3月6日)の8人の店主の決断物語、続いては目黒の「支那そば 勝丸」です。

今でこそ、首都圏で煮干しのラーメンというのは当たり前となりましたが、当時(1994年)はあそこまで煮干しがきいたラーメンというのはほとんどありませんでした。

私たちは、その特徴的なラーメンをぜひ紹介したいと思い、ラーメン博物館への出店のお声がけをしました。店主・後藤勝彦さんはこのとき52歳。

考えるとなかなかの年齢でのご決断だったのだなと感じます。まずは波乱万丈な後藤さんの生い立ちからご紹介していきたいと思います。

【「支那そば 勝丸」過去のラー博出店期間】

・ラー博初出店:1994年3月6日~2003年11月30日

・「あの銘店をもう一度」出店:2022年11月7日~2023年2月26日

青森生まれの店主が「支那そば 勝丸」を始めるまで

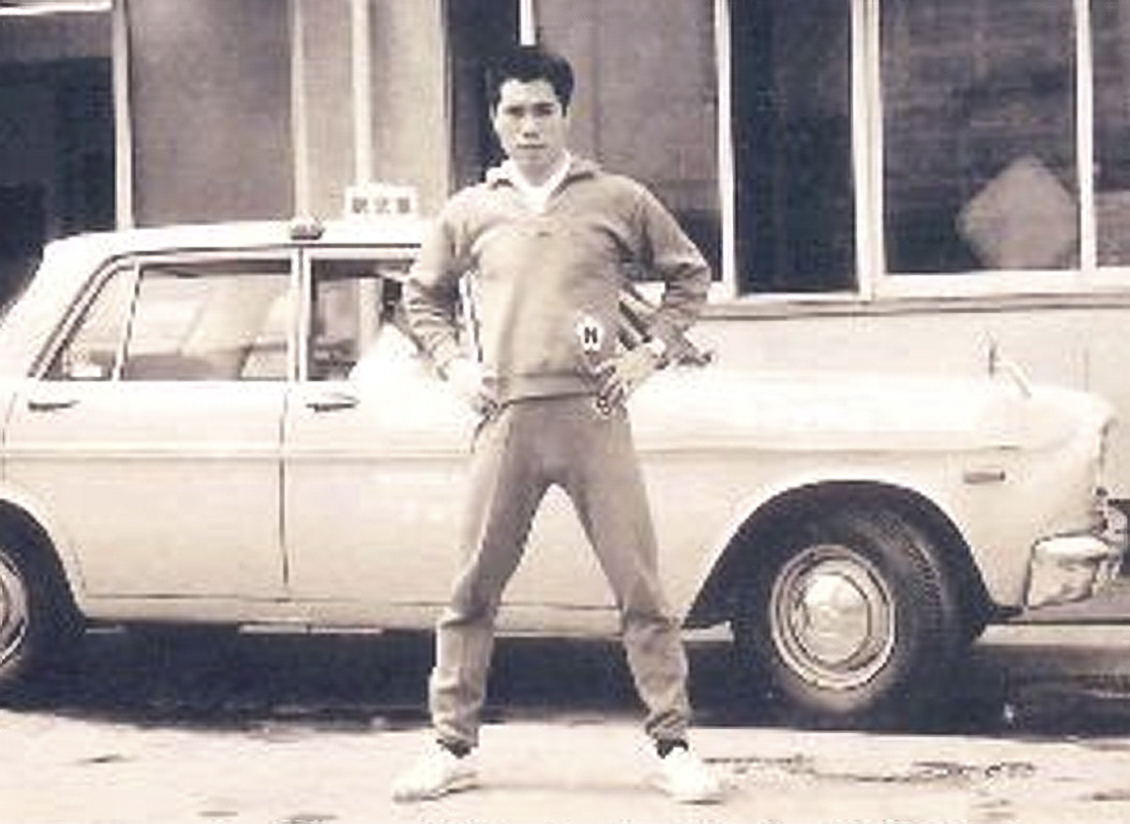

後藤さんは1942年11月11日、8人姉弟の次男として青森県北津軽郡に生まれました。

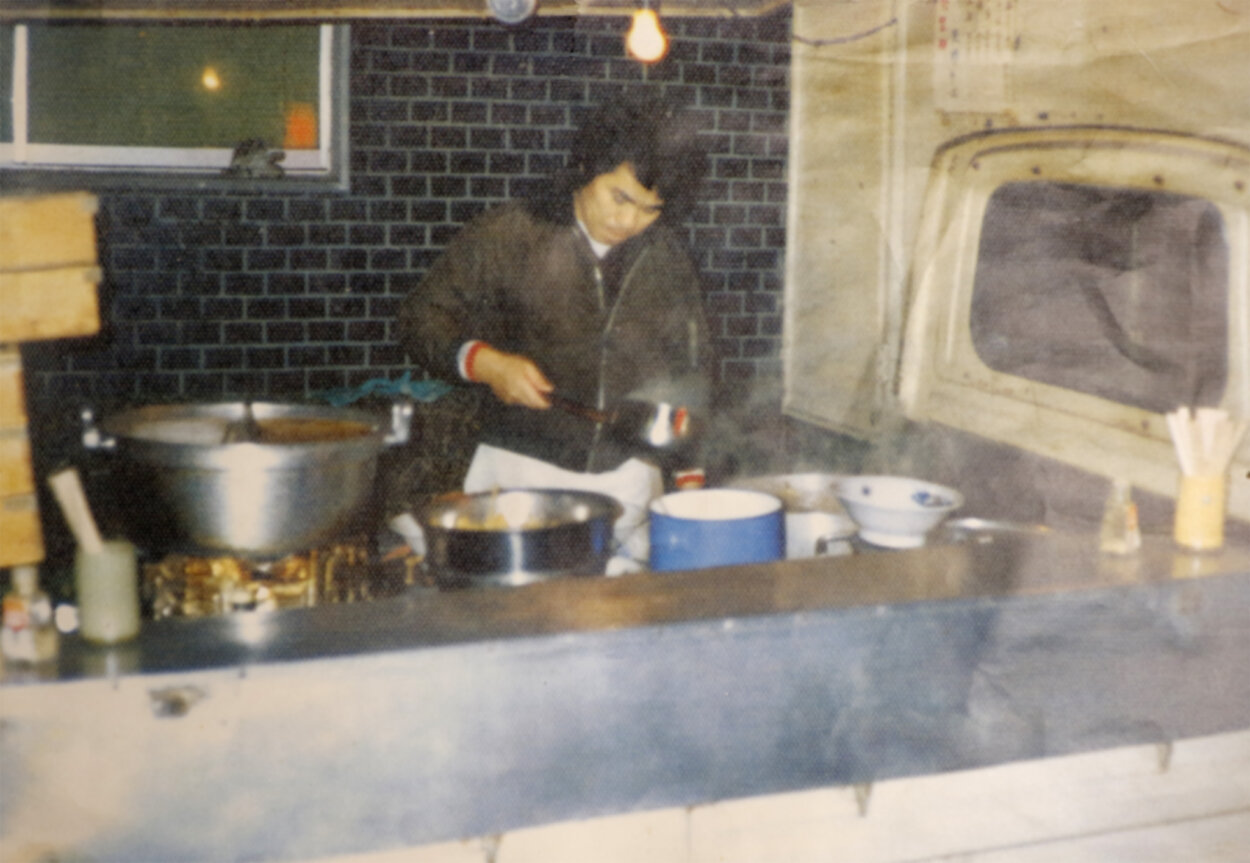

中学卒業後、高校に通うも1年半で退学。その間、映画館のアルバイトや、地元で有名だった「秋常食堂(現在は閉店)」という、煮干しダシのラーメンを出す食堂で半年ほど働きます。

後藤さんにとって秋常食堂の煮干しダシラーメンは原点であり、もしここで、アルバイトをしていなければ、ラーメンの道に進んでいなかったかもしれません。

その後、東京への憧れがあり、先に東京で働いていた兄上を頼って17歳の頃に上京されました。

青森では貧しい生活が続いていたこともあり、お菓子に憧れを持っていた後藤さんは、製パン・菓子の工場に就職し、住み込みで働きました。

その後もさまざまな職業を転々とし、2種免許を取得して、タクシー会社へ入社されたのです。そのタクシーの運転手の傍ら、ラーメンを食べ歩く日々が始まりました。

その頃、「ホープ軒」(現・渋谷区千駄ヶ谷)や、「土佐っ子」(当時・板橋区の下頭橋近くで営業)が屋台で繁盛しており、「いつか自分も煮干しの味で、ラーメン店をやりたい……」という気持ちに傾いたそうです。