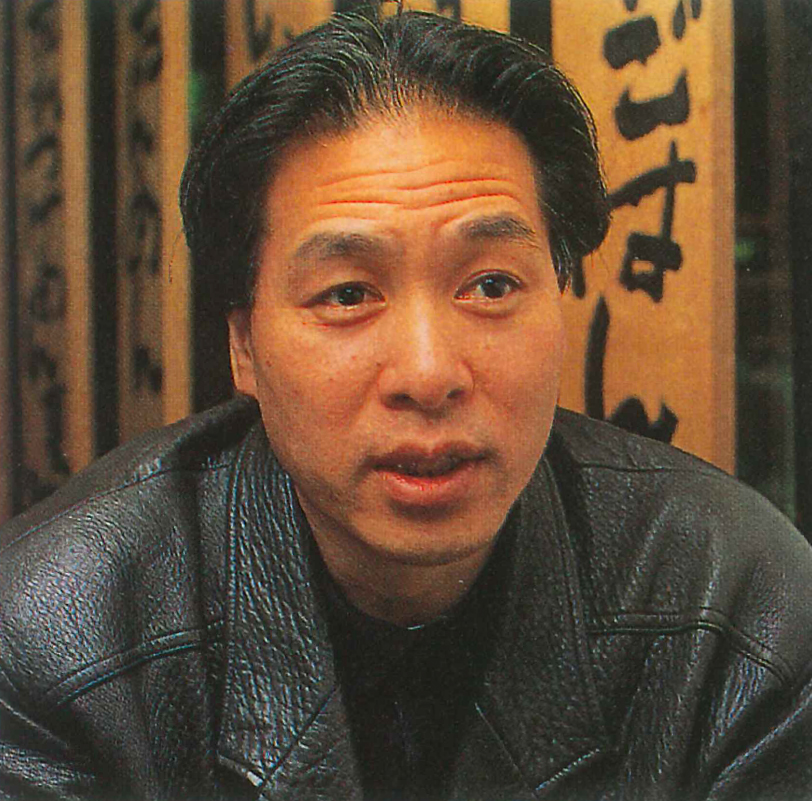

ラー博に出店、関川家の長男を店長に抜擢

1994年の新横浜ラーメン博物館への出店に関しては、ほかのお店同様に簡単にはいきませんでした。

当時、「げんこつ屋」は都内に4店舗を構えていました。とくに渋谷の店は売れに売れており、1日1000人以上の来店客がある大繁盛店でした。

そんな状況のなか、わざわざ空き地だらけの新横浜に出店するということ、そして、まだカタチのなかった「フードアミューズメントパーク」という事業に、あえてリスクを抱えて出店するという考えもなかったのです。

ただ、“ラーメンの博物館”というコンセプトには興味を持ってもらえました。

ある夜、ラー博からの出店の声がけに対して断りを入れようと、関川さんはラーメン博物館の設立準備室に電話をされました。

後日談ですが、関川さんによると、「たしか、電話したのは夜の11時頃。この時間なので、誰もいないかなと思ったら、電話口に出たスタッフがものすごく明るくて活気のある声で対応するので、それで、断り切れず、逆に会うアポイントを入れてしまった……」とのこと。

そこから、交渉が始まるのですが、大きな問題もまた一つありました。当時、高円寺には都内の4店舗分のスープや具材を賄うセントラルキッチンがありました。広さ的にも設備的にも4店舗を賄うのが限界だったため、ラー博への出店の際には、新たなセントラルキッチンを作る必要がありました。

これを聞いて、あえてチャンスととらえた私は、新横浜の近くにセントラルキッチンとなりうるよい物件を探しました。

このことが関川さんの心を射止め、出店の決断をしていただきました。

そしてラー博店の店長として抜擢されたのは関川さんの長男である関川匡仁(まさひと)さん。まだ、22歳という若さでした。

ラー博卒業、そして倒産、ゼロからの再出発

「げんこつ屋」は、東京以外にもさらなる店舗展開をしていきたいという考えのもと、2000年2月にラー博を卒業。

その後、「げんこつ屋」は最大17店舗を展開するまでに成長し、名実ともに有名店となりました。加えて、さらなる質の向上を目指し、巨額を投じ、水質にこだわったセントラルキッチンを作りました。

しかし、拡大路線と巨額の投資に対しての回収ができず、2007年7月に倒産。「げんこつ屋」の歴史は、27年で幕を下ろすこととなってしまったのです。

倒産後、関川さん親子は「もう一度一からやり直そう」と、2008年1月、東京・田町(港区)に「一本の道」というお店をオープンします。

オープンを見届けた関川清さんでしたが、その後、心労がたたったのか、体調を崩し急逝されました。

ショックのなか、匡仁さんは、「親父の味を伝え続ける」という思いを強く持ち続けることになりました……。