進駐軍に接収された時代もあった

貨物線が開業すると、それまでにはなかった竹芝埠頭と芝浦埠頭の造成も完了し、現在の東京港の原型が形成された。その後、日中戦争がはじまった1937(昭和12)年になると、芝浦埠頭は”軍需用”へと転用された。当時、日の出埠頭までしか線路がなかった貨物線も、「芝浦埠頭」まで路線を延ばし、1941(昭16)年からは「軍用線」として使用されるようになった。

先の大戦後は、貨物線は埠頭ごと“GHQ”に接収され、進駐軍専用の埠頭と化した。その後、1953(昭和28)年から徐々に接収は解除され、1958(昭和33)年にはそのすべてが返還された。これと同時に返還された貨物線は、東京都が管理することになり、「東京都港湾局専用線」となった。

高度経済成長期となる1955(昭和30)年代なかばになると、首都高速道路や東海道新幹線の建設がはじまり、貨物線もいままでの浜松町駅で折り返す線形から、1962(昭和37)年からは直接、埠頭側から汐留貨物駅へと線路をつなぎ変えた。路線名も「日の出線」と「芝浦線」と命名された。時を同じくして、長らく「日の出ふ頭」の地にあった「芝浦駅」も、“芝浦埠頭”の地へと移転した。その場所は、新交通“ゆりかもめ”の「芝浦ふ頭駅」のあたりにあったとされる。

貨物線の終焉

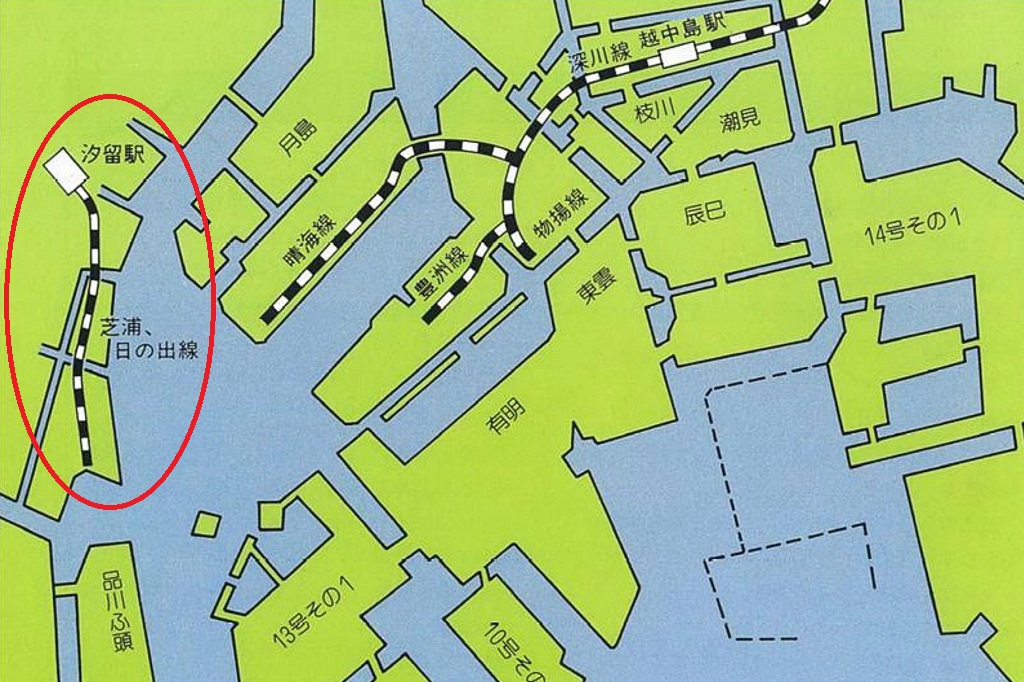

東京都港湾局が運営する貨物線は、1958(昭和28)年から東京港の主要な埠頭と国鉄線の貨物駅とを結ぶように、日の出・芝浦線のほかにも路線が整備された。最盛期となる貨物需要が増大された1965(昭和40)年代には、6つの路線(日の出線、芝浦線、晴海線、豊洲線、物揚線、深川線)が存在した。〔これらの路線について語りだすと、東京港全域の話に広がってしまうので、別の機会にご紹介したいと思う。〕

1975(昭和50)年代に入ると「輸送革新」が進み、陸上貨物は鉄道輸送からトラックなどの“自動車輸送”へとシフトしていった。このため、東京都港湾局専用線の貨物取扱量も年々減少の一途をたどった。具体的には、1985(昭和60)年の”日の出・芝浦線”の廃止にはじまり、以降1989(平成元)年までの間にすべての“東京都港湾局専用線”が廃線となった。これにより、59年間にもおよぶ東京港を取り巻く貨物専用線の歴史は、終止符を打った。