いろは坂との戦いに挑んだケーブルカー

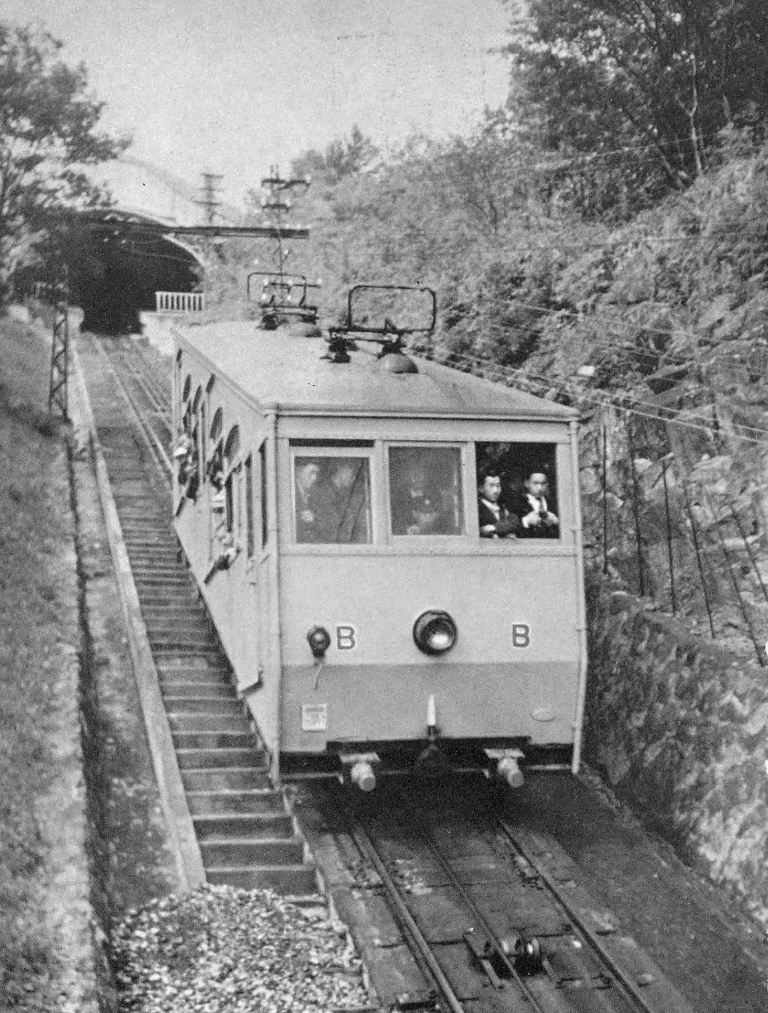

東武鉄道日光鋼索鉄道線。この「鋼索鉄道」とはケーブルカーを意味する法規上の専門用語だ。ちなみにロープウェイは「普通索道」、スキー場などのリフトは「特殊索道」と呼ばれる。日光登山鉄道として設立されたこのケーブルカーは、1926(昭和元)年5月に敷設免許を取得した時点では、いろは坂の麓にあった日光駅から接続する日光軌道線の終点駅「馬返駅」から、明智平駅を経由し、中禅寺湖畔に位置する中宮祠(ちゅうぐうし)駅(現在の中禅寺温泉バスターミナル)までを結ぶ計画だった。当時の”いろは坂”は、砂利道の交互通行であったこともあり、「早くて便利な鉄道ルート」への期待感は相当なものだった。

1929(昭和4)年3月に工事は着工されたが、昭和恐慌の影響で工事は2年中断し、1931(昭和6)年11月の工事再開を経て、1932(昭和7)年8月に馬返駅~明智平駅間のみを開業させた。いっぽうの明智平駅~中宮祠駅間は、ケーブルカーではなく”鉄道”として建設を進めていたが、昭和6年の工事再開の時点で全線同時開通は無理だと判断し、鉄道建設からあっさりと手を引いた。

この方針転換により、建設中の鉄道線路敷は自動車専用道路へと転用し、自社の乗合バスを走らせることで”全線同時開通”を実現させ、日光駅から中禅寺湖畔までの観光ルートを完成させた。専用道路は、のちに第ニいろは坂の一部となったが、1994(平成6)年の明智平バイパスの開通により廃道となっている。なお、明智平駅で接続する明智平ロープウェイは、ケーブルカー開通の翌年に開業させた。

先の大戦中は、1943(昭和18)年に“不要不急路線”に指定され、ロープウェイは休止となったが、ケーブルカーは中禅寺湖畔や奥日光とを結ぶ生活必需路線でもあったため、休止を免れた。会社は、1945(昭和20)年に日光軌道〔軌道線〕と合併し、さらに1947(昭和22)年に東武鉄道へと吸収合併された。

戦後まもなくは、観光ブームによって利用客は増加傾向にあったが、1950年代半ば(昭和30年代)以降はマイカー時代の到来とともに第2いろは坂が開通するなど、乗客は減少の一途をたどった。この結果、日光軌道線が廃止された2年後となる1970(昭和45)年3月、開通から約38年の歴史に幕を閉じた。

皇室と日光の鉄道

皇室と日光のつながりは、1890(明治23)年の日光駅まで鉄道(現・JR日光線)が開業したことにはじまる。当時は東照宮の中にあった朝陽館という迎賓施設に、明治天皇の皇女たちが避暑地として訪れていた。その後、1893(明治26)年に朝陽館と周辺の用地を御料地として買収し、日光山内(さんない)御用邸を創設した。次いで1899(明治32)年には、大正天皇の御静養地として田母沢〔たもざわ〕御用邸が創設された。

明治から昭和戦前期の皇室の方々が、日光軌道線やケーブルカー、ロープウェイに乗車した記録はない。明治期は馬車や人力車、大正期以降は自動車を利用して、中禅寺湖畔や日光四十八滝(華厳滝、霧降滝、裏見滝など)といった観光名所を訪れている。

先の大戦での戦時疎開では、上皇陛下(当時は皇太子殿下)が田母沢御用邸を、常陸宮正仁親王殿下(当時は義宮殿下)が日光山内御用邸を使用されいるが、さらに奥日光への再転地(疎開)の時を含めて、軌道線やケーブルカーを使用した記録は残されていない。なお、この2つの御用邸は、終戦とともに用途廃止された。日光山内御用邸は、日光パレスホテル→日光博物館→現在は輪王寺本坊(寺務所/内部は非公開)として現存する。いっぽうの田母沢御用邸は、日光国立公園博物館→日光田母沢本館(宿泊施設)→日光博物館を経て、現在は日光田母沢御用邸記念公園として一般公開している。