WRカーに対抗するために開発されたランエボV

1997年からWRCはそれまでのグループA規定に代わりWRカー規定が導入された。これはグループA規定では優れた4WDターボのベース車両がないと参戦できないため、その緩和策、救済策としてベース車のいかんにかかわらず2Lターボエンジンと4WDを組み込んでラリー専用車とすることができるというもの。実際に2007年にはフォードがFFのフォーカスをベースとしたフォーカスWRCで参戦を開始している。

ライバルのスバルは、このWRカー規定をすぐに取り入れインプレッサWRC07を登場させたのだが、三菱が出した回答はグループAマシンの継続だった。三菱はWRCの参戦意義としてグループAで闘うことで市販車の優位性を誇示できる、というポリシーを持っていたからだ。ラリー専用に開発されたWRカーを相手に、市販車をベースとしたマシンで勝つために開発を進めた結果、ランエボIVの次のモデルであるランエボVは、WRカーに対抗すべく開発が進められた。

ランエボシリーズで初めての3ナンバーボディ

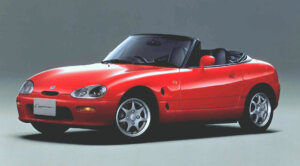

ランエボVは1998年1月に登場。前述のWRカー規定では全幅が1770mmまで許可されていたため、ランエボVは全幅1770mmで登場。ベースとなっているランエボIVの全幅が1690mmだったため、左右40mmずつ拡幅されているのだ。1770mmの全幅はフェンダーを単に広げただけでなく、サスペンションも改良されてワイドトレッドを実現(後述)。ランエボシリーズで初めて3ナンバーボディが与えられたのがランエボVなのだ。

今では日本車も全幅1700mm未満なのは軽自動車とコンパクトカーくらいになっているが、20世紀の日本では全幅1700mmを超えることは事件だった時代、かつてクラウンも全幅が1700mmを超える時に開発責任者が、「日本の駐車場を調査した結果、全長5m前後、全幅1750mmまでは問題なく駐車できると判断」と、あのトヨタでさえ正当性を主張したという逸話が残っているほど。

ボディを大型化して失敗した例はいくつもある。日産のS14シルビアなどがその典型例だが、ランエボVはWRCで勝つために全幅を1770mmとしたというのは逆に付加価値となりクルマ好きから暖かく迎え入れられた。

ランエボIVとはまったく別物

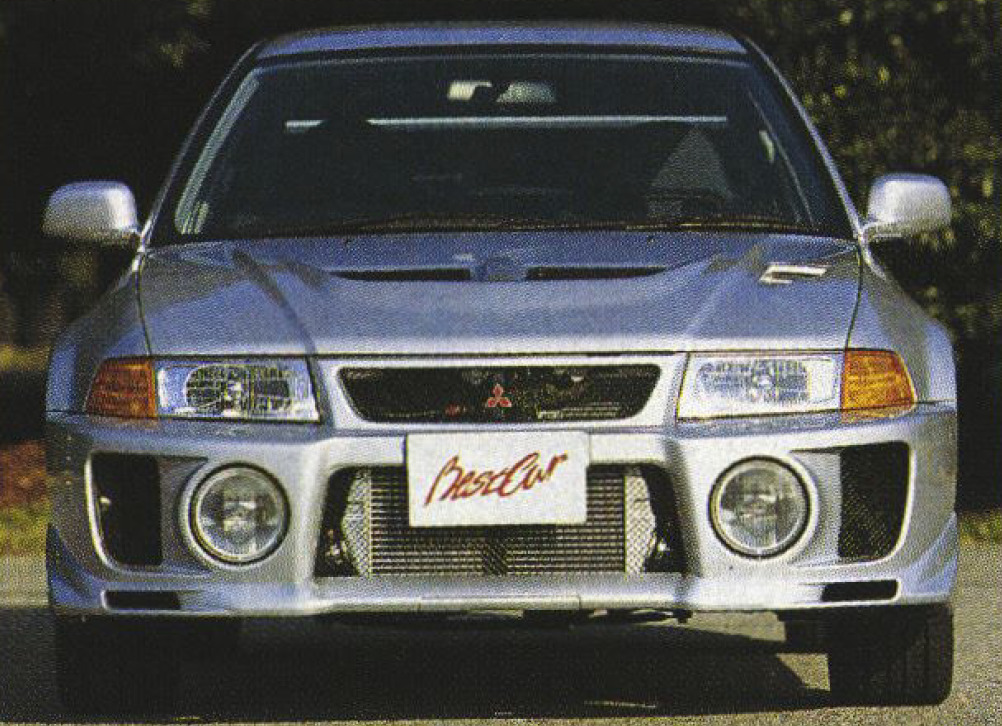

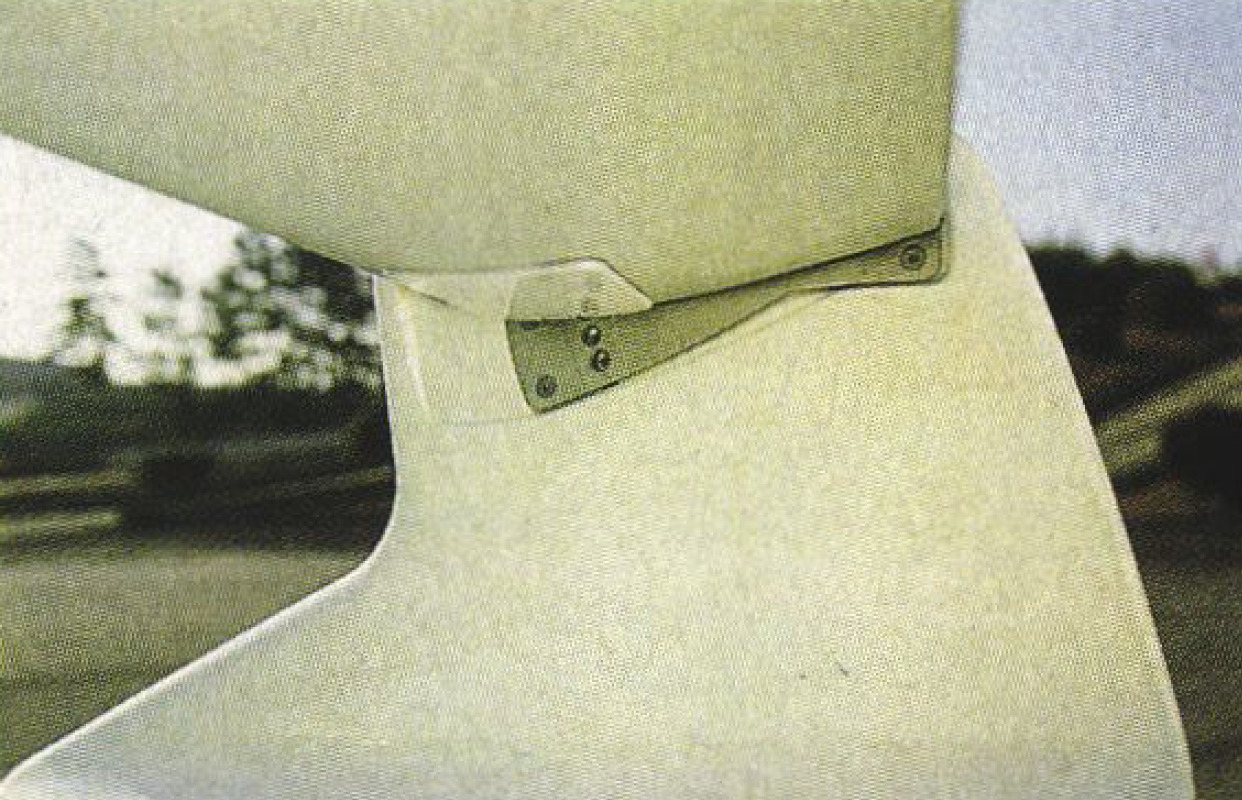

ランエボVは1997年10月の東京モーターショーに出展され、翌1998年1月から販売された第2世代ランエボのなかでもエポックメイキングだったモデル。前述のとおり全幅1770mmのワイドボディが圧巻。空気を取り入れる開口部が広い新デザインのフロントバンパー、左右のカナード形状のエアロデバイス、ラジエターの左右に配置された丸型のフォグランプによりフロントマスクの精悍さが強調されている。前後のフェンダーは両ドアよりも大きく張り出し、スッキリとしたエボIVから大きく変貌を遂げていた。

大型のリアスポイラーはフラップを4段階で角度調整できる機能を追加し、ドライバーの好みに応じてセッティングが変更できるようになった。

ランエボシリーズすべてに言えることだが、エクステリアの変更は単なるデザインのリフレッシュではなく、すべて勝つために裏付けされたもので、機能美を感じさせてくれる。個人的な意見だが、ランエボVがエボシリーズで最もカッコいいと思っている。