東京と横浜を結ぶ東急東横線の終点が桜木町駅ではなくなる・・・そんな話を耳にしたのは1987(昭和62)年頃のことだった。「横浜みなとみらい21」と呼ばれる横浜港に面した地域の再開発によって、東横線の横浜駅~桜木町駅間は廃止され、新たに建設された地下路線へと引き継がれた。それまでの線路用地(東白楽駅〈横浜市神奈川区〉~横浜駅間)は、「東横フラワー緑道」となり、ここに鉄道が走っていたことすら忘れてしまいそうな景観へと生まれ変わった。この、わずか1.4kmの線路跡をたどる旅へと出かけることにしよう。

※トップ画像は、かつて東横線が走っていた「高島山隧道(トンネル)」で、東横フラワー緑道と一体化して美しい景観を演出している=2025年4月21日、横浜市神奈川区台町

東京と横浜を結ぶ私鉄路線の計画は2路線あった

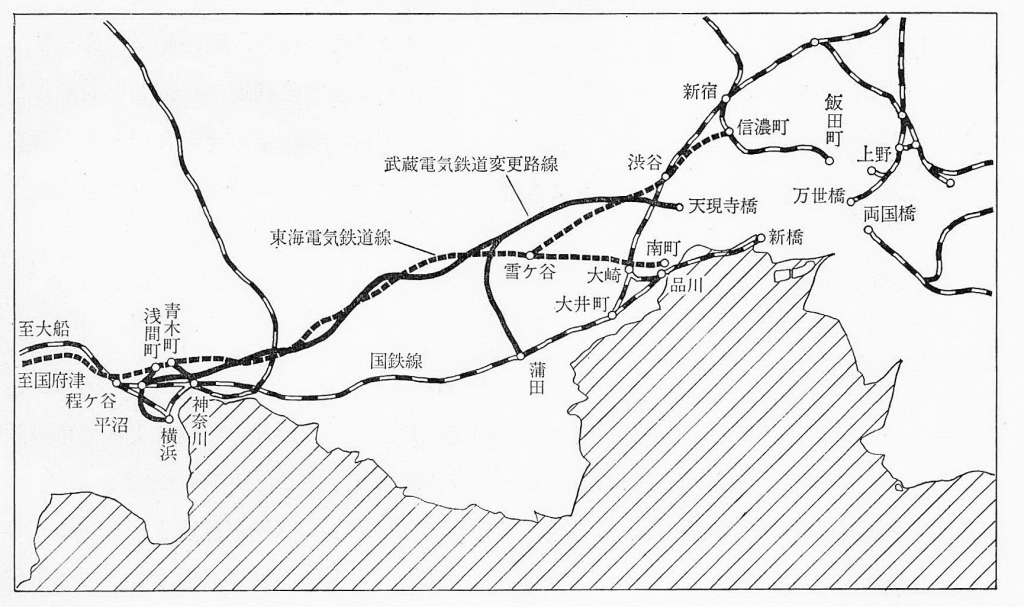

東急東横線のはじまりは、1906(明治39)年にまでさかのぼる。もともと東急の前身となる会社は2社あり、そのうちの一つが「武蔵電気鉄道(むさしでんきてつどう)」であり、同社は東京・渋谷村(当時)の渋谷広尾町から横浜市平沼間(22.7km)に電気鉄道の敷設を出願した。この前年となる1905(明治38)年には、「東海電気鉄道」なる会社が、高輪南町(現在の品川駅近く)から国府津(神奈川県小田原市)に至る路線の敷設を出願していた。もちろん、現在の東海道線にあたる国が敷設した“東海道鉄道”も存在しており、実に3路線がひしめき合う路線形成となっていた。

私設鉄道として競合路線となった両社は、当時の東京府知事による仲裁案を受け入れ、その協議の結果、両社は合併に至り、武蔵電気鉄道が存続会社として残ることになった。これに対し、当時すでに“ドル箱路線”となっていた東海道鉄道の乗客を逃すまいと、国も黙ってはいなかった。政府は武蔵電気鉄道に対し、「いつでも免許を取り消し、買収することができる」という無茶苦茶な条件を付して、1908(明治41)年5月に鉄道敷設の仮免許を与えたのだ。

“強盗慶太”が頭角を現したころ

1911(明治44)年1月に当時の内閣総理大臣、侯爵・桂太郎より本免許状が交付されると、早速、同年5月から用地買収を開始した。しかし、折からの不況と土地の暴騰により、用地買収は思うように進まず、そうこうしていると1916(大正5)年11月に免許は“失効”してしまった。

その翌年の1917(大正6)年10月に再び武蔵電気鉄道は鉄道敷設免許を手に入れ、渋谷町(東京)から高島町(横浜)に至る路線計画を再スタートさせた。線路の敷設工事は、1921(大正10)年に渋谷~調布(現在の東京・田園調布)と、1924(大正13)年に調布~神奈川とに工事区間を分ける形で工事施工認可を得ていたが、資金難から着手できずにいた。

これと前後するように、東急グループの事実上の創業者となる五島慶太(ごとう・けいた)氏は、当時は鉄道院(現・国土交通省)で働いていた。この当時、資金難にあえいでいた武蔵電気鉄道の社長は、”鉄道建設の専門知識を持った人材”を求め、鉄道院に相談を持ち掛けていた。そこで、五島慶太氏(38歳)の名が挙がり、同氏は鉄道院を退職し、武蔵電気鉄道の常務取締役として迎え入れられた。のちに強引な企業買収で名を馳せ、“強盗慶太”の異名を持つようになる五島慶太氏は直ちに敏腕をふるい、武蔵電気鉄道という社名を「東京横浜電鉄」へと改名し、自身も常務取締役から専務取締役となった。

工事はなぜ神奈川線からはじまったのか

五島慶太氏は1922(大正11)年に、のちの目蒲線(現・目黒線の目黒駅~多摩川駅間)となる「目黒蒲田電鉄」の専務取締役にも就任していた。目黒蒲田電鉄は、東京横浜電鉄を姉妹会社として傘下に収めており、こうした施策がスムーズに進んだことは、両社の専務取締役であった五島慶太氏の存在が大きかったといわれる。

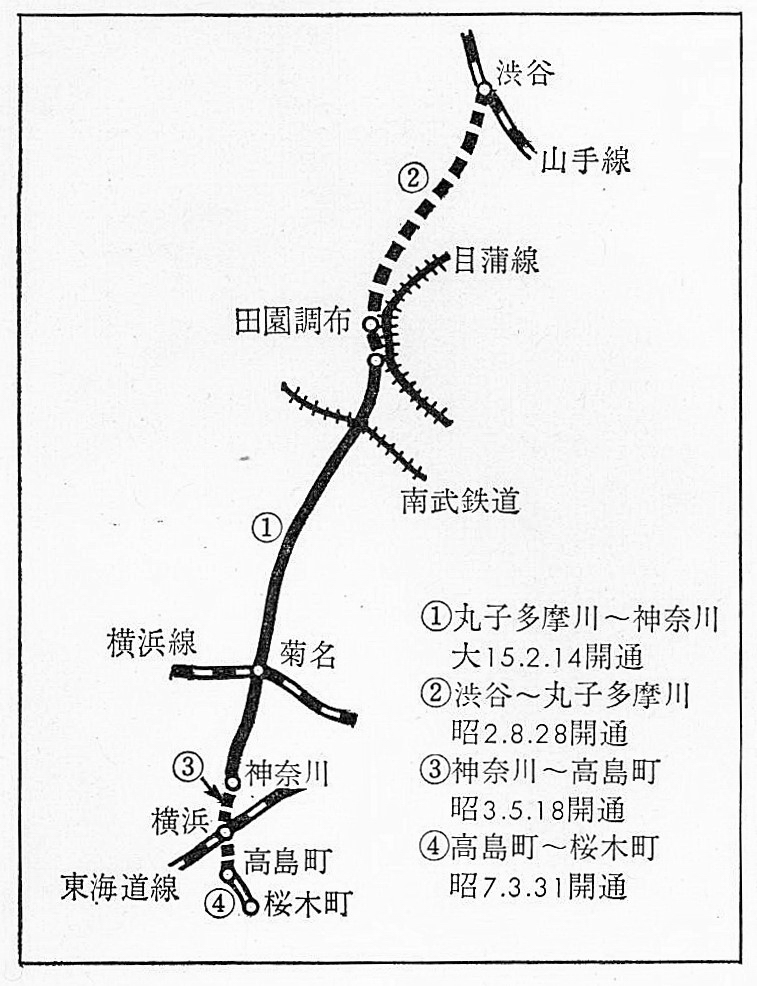

東京横浜電鉄は、目黒蒲田電鉄の資金援助を受け、1924(大正13)年に計画していた東京から横浜までの建設予定区間のうち、先ずは渋谷駅~神奈川駅間の工事に着手した。すでに目黒蒲田電鉄は、目黒駅~丸子多摩川(現・東横線多摩川)駅間(東京)で営業運転を開始していた。このため、東京横浜電鉄の建設区間の一部(渋谷駅~丸子多摩川駅)と競合することから、客を奪い合うことを避けるため、この競合区間の建設は見送り、先ずは丸子多摩川駅から神奈川駅までを“神奈川線”として建設することになった。この神奈川線は、“目蒲線”へ乗入れることで、目蒲線がある程度“成長”したことを見届けてから渋谷線(渋谷駅~丸子多摩川駅間)の建設を行うようにと、目黒蒲田電鉄から提案されたものだった。

ガラ空き電車をご利用ください

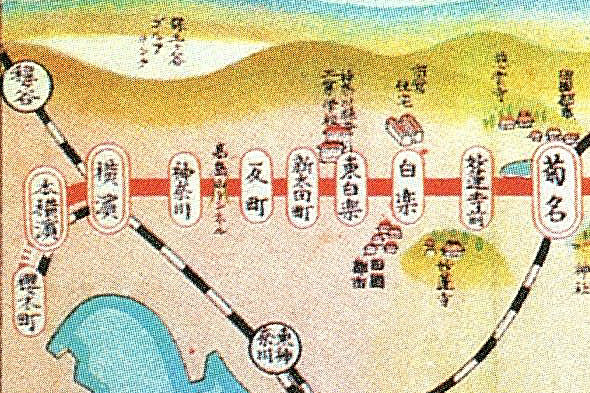

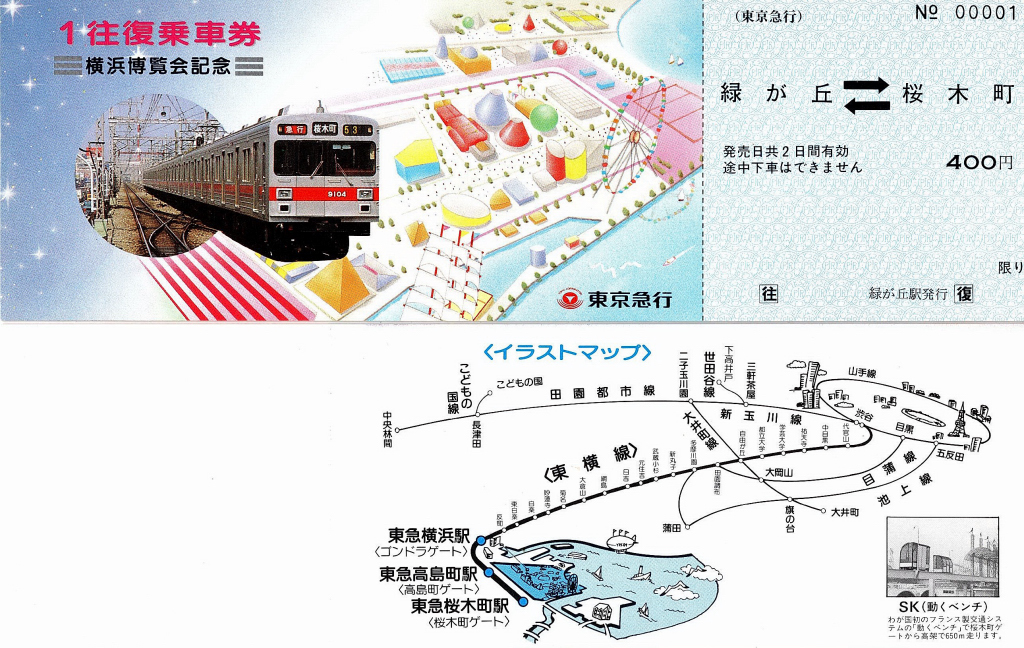

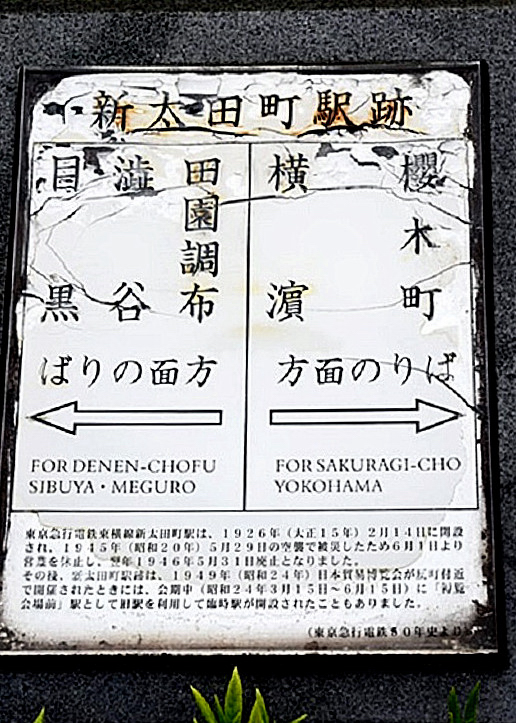

丸子多摩川駅~神奈川駅間の14.7kmを結んだ神奈川線の建設は、1925(大正14)年1月に多摩川橋梁の工事からスタートした。途中駅は、丸子多摩川を起点に、川崎の新丸子、元住吉、横浜の日吉、綱島温泉(現・綱島)、太尾(ふとお/現・大倉山)、菊名、妙蓮寺前(現・妙蓮寺)、白楽(はくらく)、新太田町、反町(たんまち)、終点の神奈川であった。反町駅と神奈川駅の間には、高島山隧道(たかしまやまずいどう/トンネル)があり、当時の私鉄路線としては異例の173.72mという長さを誇った。

この区間が開業したのは、1926(大正15)年2月14日で、同日から目蒲線と神奈川線の相互乗り入れ(目黒駅~神奈川駅間)も開始された。16分間隔で64人乗りの1両編成の電車が運行され、開業早々は物珍しさも手伝って大勢の乗客でにぎわった。しかし、開業の数日後からは乗客は激減した。当時はまだ、宣伝媒体が確立していない時代だったこともあり、神奈川線の開通は広く世の中に周知されていなかった。

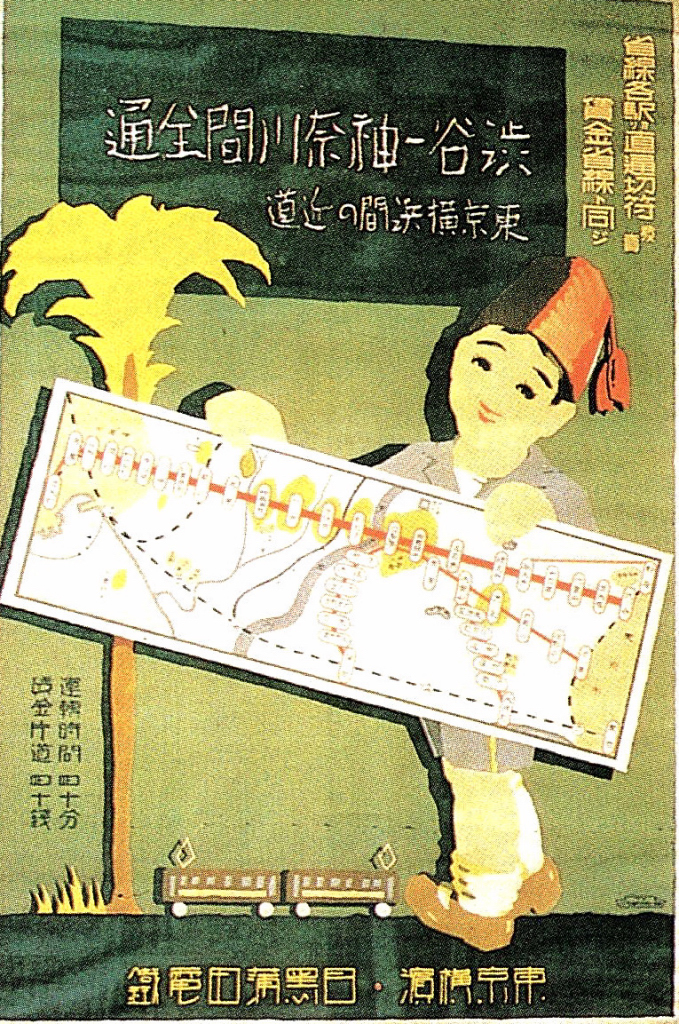

そこで五島慶太氏は、乗客の増加を図るため、横浜市内を走る電車に広告を出したほか、綱島、太尾、元住吉を“桃の名所”として宣伝に活用し、さらにはポスターを作成し「目黒~神奈川間直通電車運転」、「一日の行楽は多摩川原へ」、「ガラ空き電車をご利用ください」といったキャッチコピーのもと、東横電車(東京横浜電鉄の略称)と目蒲電車(目黒蒲田電鉄の略称)のWネーム広告を展開した。