千葉県にある房総半島の最東端に位置する“犬吠埼”のある銚子市を走る銚子電気鉄道。JR銚子駅と漁港のある外川駅間の10駅6.4kmを結ぶ全線単線によるローカル私鉄である。その歴史は古く、明治時代にまでさかのぼる。JR総武本線の終点になり損ね、第一次世界大戦による廃線、その後の再起から「銚子電気鉄道」に至るまでの歴史を辿ることにしよう。

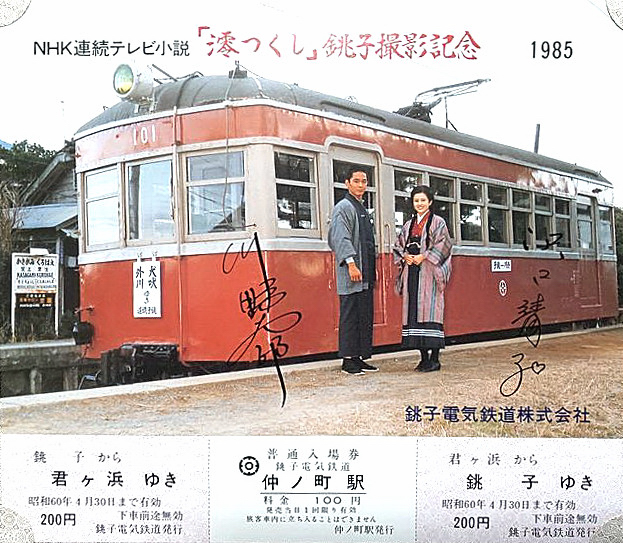

※トップ画像は、近江鉄道(滋賀県彦根市)から銚子電気鉄道へ嫁いできた電車(デハ700形701号)。この車両は、1978(昭和53)年から2010(平成22)年まで活躍した=1986(昭和61)年4月8日、銚子市外川町

水運の街に鉄道を

関東平野を流れる利根川が、太平洋へとそそぐ河口にある千葉県銚子市。古く江戸時代には利根川水運の要として、近代では漁業や醤油醸造で栄えた街だ。昭和世代にとって「銚子」といえば、この街が舞台となった沢口靖子さん主演のNHK“連続テレビ小説”「澪つくし(みおつくし)」を懐かしく思いだしたことだろう。

銚子に鉄道が開通したのは1897(明治30)年のことで、東京の本所駅(現・JR錦糸町駅)から銚子駅までが総武鉄道(当時は私鉄、現在のJR総武本線)の路線として一本のレールでつながった。当時の銚子周辺の人口は3万人を数え、千葉県屈指の市街地となっていた。現在の銚子電気鉄道の終点である「外川(とかわ)」地区は、人口4千人の漁師町として漁業が栄え、また特産品の”銚子石”(銚子砂岩)の採取地でもあった。

これらの特産品を輸送する当時の手段は「荷馬車」であり、速達性を求める鮮魚や”石”といった重量物を扱うには限界があった。当時すでに、「犬吠埼」は探勝地となっており、観光客の輸送も課題となっていた。そこで銚子駅まで開通した総武鉄道(現・JR総武本線)を、外川地区まで延伸する計画が1900(明治33)年に持ち上がった。

紆余曲折あった鉄道計画

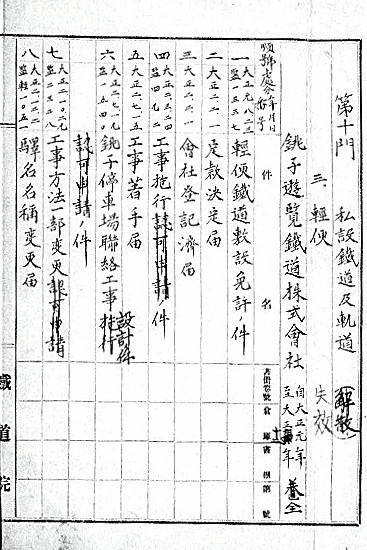

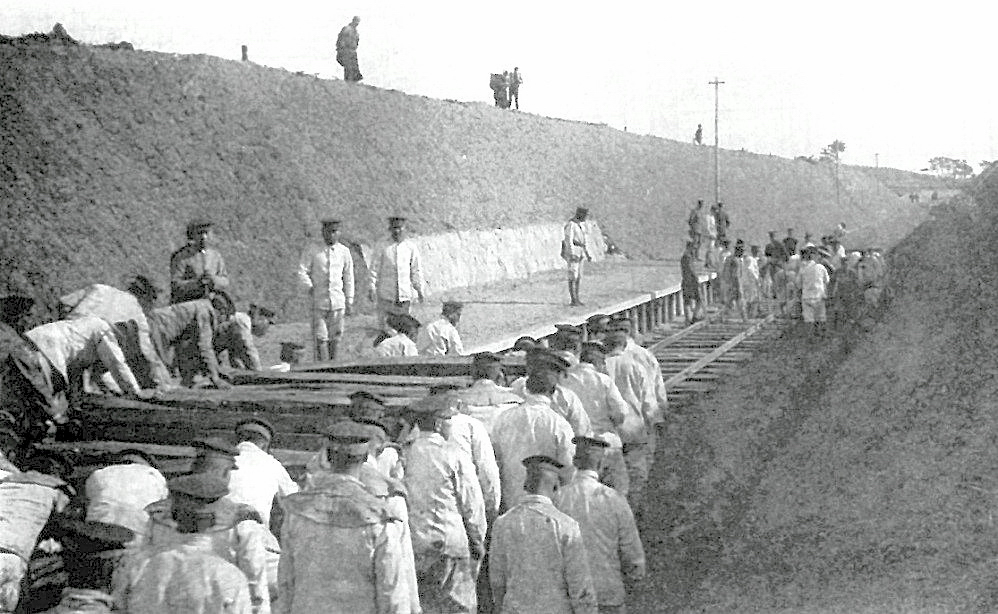

総武鉄道の外川延伸計画は、1900(明治33)年5月に敷設免許が逓信省鉄道作業局から交付され、蒸気機関車による鉄道として建設することが決まった。延伸する区間には、途中駅として本銚子(当時の読みは「ほんちょうし」)、海鹿島(あしかじま)、犬吠(同「いぬぼえ」)の3駅を建設することになった。地元では「駅用地」を寄付するなど、その機運は高まりをみせていった。

しかし、1904(明治37)年になると総武鉄道は、その事業免許を返納してしまった。その理由は、時を同じくして東京側の本所駅(現・錦糸町駅)から秋葉原駅までの延伸工事に着手しており、その工事には「期限」が課せられていたこともあり、“千葉県側の工事”にまで手が回らなくなったからではないか、といわれる。心から延伸を期待していた住民らの失望感は、計り知れないものだったに違いない。

1909(明治42)年になると、“ヒゲタ醤油”の創業者など地元の有力者が集まり、人が手で車両を押して旅客や荷物を輸送する「人車鉄道」を、銚子~外川の間と犬吠埼へと至る支線を走らせようと、資本金を集めて国にその許可を願いでた。これとは別に、県内の交通網整備に熱心だった有吉忠一・県知事にも、「県の事業(=千葉県営鉄道)として建設してほしい」と、再三にわたり陳情を行ない、自分たちの負担が少なくなるように画策したが、その声が聞き入れられることはなかった。

人車鉄道の発起人らは、“千葉県が主体となって鉄道を建設することは困難”と見極めると、1912(明治45)年4月に新たな有志者を募り、“軽便鉄道”による鉄道建設へと方針を転換した。その理由は、建設費の負担を少なくするためにはどうすればよいか、という単純なものだった。具体的には、当時の軽便鉄道は「簡易な規格」で建設することができるという利点や、人車軌道=“人力”とは比べ物にならない“蒸気機関車”による輸送力に期待できること、そしてなにより政府から「補助金の交付」を受けられることだった。かくして、1912(明治45)年8月に、“蒸気鉄道”としての敷設免許が交付されるに至った。